はじめに

はじめに

「サラリーマン金太郎」や「男樹」を書いている漫画家、本宮ひろ志氏の作品に「雲にのる」という作品があります。その中にでてくる、「地居天、空居天」あるいは「二禅天」という言葉とその意味について、知りたいので、知っている方は教えてください。私なりに調べてみたのですが、どうも混乱して分からなくなりましてヘルプします。以下の疑問に回答をお願いします。

Question1

仏教でいう十界(じっかい)と三界は、どこかで整合するのでしょうか?

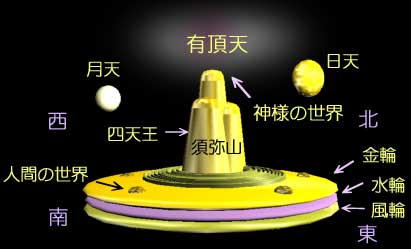

私の知っている仏教の十界・・・・十法界(じっぽうかい)ともいい、仏・菩薩・縁覚・声聞の四聖と天・人間・阿修羅・畜生・餓鬼・地獄の六道に分かれる・・のうち地獄界、餓鬼界、畜生界の三つを総称した三界とは違います(これは三悪道とも称する。これに修羅界を入れた四界を四悪道とか、四悪趣(しあくしゅ)と総称する。また人界、天界を加えた六界を六道(りくどう)といい、残る四界(=声聞界、縁覚界、菩薩界、仏界を四聖(ししょう)という)この六道と四聖で十界ですが、法華経にいう「三界に家なし」の三界(欲界、色界、無色界・・・過去・現在・未来の三界ではない)観とは、合体して整合を図れるものなのでしょうか。私の疑問とするところは、欲界を六道までと理解すれば、仏・菩薩・縁覚・声聞の四聖は、色界と無色界のどこに属するものなのでしょう。逆に四聖は無色界を越えた存在であると考えられないこともありませんが、私自身その考えには無理があると思い、迷っています。なぜなら、二禅天の無量光天というのは「私たち真宗門徒は阿弥陀如来を無量光如来と呼んでいる」ものですから、阿弥陀如来もしくはその眷属の住んでいる処ではないかと思うからです。ただ、下図を見る限りでは、三界は六道輪廻の世界の範疇にあると考えられます。そうすると、空居の二禅天である無量光天(この無量光天が何者かも教えていただきたいのですが・・)や四禅天や無色界に入った者さえも輪廻するのでしょうか。是非その点についても教えてください。法華経に詳しい人なら十界や三界のことも分かると思います。(あいにく私は浄土真宗なので法華経のことはよく分かりませんので・・・。)

Quesution2

六道とは,地獄界・餓鬼界・動物界・人間界・阿修羅界・天界の六つの世界をいい、地獄界・餓鬼界・畜生(動物)界・人間界・阿修羅界の五悪趣は,欲界のみに属するとし、一方,六道のうち天界は欲界・色界・無色界の区分に跨って存在しており、そこに大梵天や夜魔天などの各天がいる。さらに天界=六道を越えたところに声聞界、縁覚界、菩薩界、仏界の四聖があると考えてよいのでしょうか。それとも全く別物(拠る経典が違う)なのでしょうか。インドから中国を経由することで説く仏教が変質していったとも考えられなくはないです。そこらへんも含めて回答くだされば幸いです。

欲界にある地居天までは分かるとして、色界にある空居天の二禅天、三禅天、四禅天は、十界で云えばどこになるのか。あるいは無色界までを六道(輪廻)の「天」に含まれるものなのか。明確に説明できる人にヘルプします。下図で見る限りでは三界は六道に含まれているのですが、・・・・ちなみに、須弥山(須弥界)の有頂天には初禅天の梵天(ブラーフマン)が位置し、夜魔天は閻魔王とも言われている。地居天の三十三天や四天王は仏像によくでてくる天の神々である。 覩史多天(としたてん)は兜卒天(とそつてん)とも云われ弥勒菩薩が住むところである。また、六欲天のうち上位に位置する他化自在天は「第六天魔王」とも言われる「魔」である。「魔」が四天王や三十三天の上位に位置するのも仏教ならではの考え方なのであろう。

|

三界六道一覧表 |

|||||

|

三界 |

六道 |

(住処) |

(小目) |

(細目) |

(読み) |

|

むしきかい |

天 |

(非処) |

|

非想非非想処 |

ひそうひひそうしょ |

|

無所有処 |

むしょうしょ |

||||

|

識無辺処 |

しきむへんしょ |

||||

|

空無辺処 |

くうむへんしょ |

||||

|

しきかい |

くうご |

しぜんてん |

色究竟天 |

しきくきょうてん |

|

|

善見天 |

ぜんけんてん |

||||

|

善現天 |

ぜんげんてん |

||||

|

無熱天 |

むねつてん |

||||

|

無煩天 |

むぼんてん |

||||

|

広果天 |

こうがてん |

||||

|

福生天 |

ふくしょうてん |

||||

|

無雲天 |

むうんてん |

||||

|

さんぜんてん |

遍浄天 |

へんじょうてん |

|||

|

無量浄天 |

むりょうじょうてん |

||||

|

少浄天 |

しょうじょうてん |

||||

|

にぜんてん |

極光浄天 |

ごくこうじょうてん |

|||

|

無量光天 |

むりょうこうてん |

||||

|

少光天 |

しょうこうてん |

||||

|

しょぜんてん |

大梵天 |

だいぼんてん |

|||

|

梵輔天 |

ぼんぽてん |

||||

|

梵衆天 |

ぼんしゅてん |

||||

|

よくかい |

ろくよくてん |

他化自在天 |

たけじざいてん |

||

|

楽変化天 |

らくへんげてん |

||||

|

覩史多天(兜卒天) |

としたてん |

||||

|

やまてん |

|||||

|

じご |

三十三天 |

さんじゅうさんてん |

|||

|

四天王天 |

してんのうてん |

||||

|

人 |

(各処) |

しだいしゅう |

倶廬洲 |

くるしゅう |

|

|

牛貨洲 |

ごかしゅう |

||||

|

勝身洲 |

しょうしんしゅう |

||||

|

贍部洲 |

せんぶしゅう |

||||

|

地獄 |

(地下) |

八大地獄 |

等活地獄 |

とうかつじごく |

|

|

黒縄地獄 |

こくじょうじごく |

||||

|

衆合地獄 |

しゅうごうじごく |

||||

|

叫喚地獄 |

きょうかんじごく |

||||

|

大叫喚地獄 |

だいきょうかんじごく |

||||

|

焦熱地獄 |

しょうねつじごく |

||||

|

大焦熱地獄 |

だいしょうねつじごく |

||||

|

無間地獄 |

むけんじごく |

||||

仏教の世界観 (宇宙観)

仏教では垂直方向で、考えます。私たちの住む閻浮提えんぶだいという大陸の地下に種々の階層の地獄があります。

仏教では垂直方向で、考えます。私たちの住む閻浮提えんぶだいという大陸の地下に種々の階層の地獄があります。

閻浮提は須弥山の周りにある四つの島のひとつで、須弥山の南側にあります。南贍部洲な んせんぶしゅうとも呼ばれます。

んせんぶしゅうとも呼ばれます。

仏教世界観の解説・・・・余分なことですが・・

我々が住んでいる宇宙は無数の三千大千世界からなる。一須弥界が千個集まったものが小千世界。この小千世界が千個集まったものが中千世界。さらにこの中千世界が千個集まったものが三千大千世界(大千世界)である。

一須弥界は,風輪・水輪・金輪,九山八海,四州,太陽を司る神と月を司る神,星々を司る神,梵天(初禅天),欲界からなる。一須弥界は梵天とともに,生成・維持・破壊・虚空を繰り返す。生成にかかる時間は二十カルパ(中劫)(時間の単位)(一立方由旬の大岩石の上へ,百年に一度天女が降りてきて,衣の袖でその表面をなで,そしてついにその岩が擦り切れるまでの時間。あるいは一立方由旬のの器に,芥子粒を満たし,百年ごとにそれを一粒ずつ取り出して,器が空になるまでの時間。一中劫は百京年を超える),その後二十カルパの間維持され,次の二十カルパの時間をかけて破壊され,その後二十カルパの虚空が続くと,また生成が始まる。このような一須弥界の生成・消滅の反復の周期をマハーカルパ(大劫)と言う。・・・私たちが日常使う言葉として「億劫(おっくう)」「未来永劫」があるが、ここから来ている言葉である(単なる雑学として覚えといて)

上記の世界観を私なりに解釈すれば、一須弥界は「地球」、小千世界は「太陽系」、中千世界が「銀河系」、三千大千世界が「大宇宙」ということであろうか。 三千大千世界=大宇宙(=六道)を超えた存在なのが、仏界などの四聖になると考えてもよいのであろうか。そこらへんのところが、どうもよく分からないのである。・・・・・

以上、2点のQuestionについて、教えてください。仏教に造詣の深い方お願いします。本当、漫画を読む(理解する)にも、こんなに苦労するとは思わなかったわ。

回答(1)・・・匿名さん

「教えて」にUPされていた掲示板を見て、面白いなぁ~などと思いながら、興味深く読んだのですが、質問者の並々ならぬ力量を伺うことが出来ます。

しかし、まあ天界や地獄あるいは輪廻云々と言うくだりをみますと、宗教観自体がガタガタになっている昨今では伝統的な他界観を知る機会も無いので仕方のない事ではなかろうかとも思います。俗に言う、「あの世」「この世」に関する見方を他界観(たかいかん)と申しまして死んだらどうなるかと言った事から文化・風習・善悪の判断基準や各民族のアイデンティティーなどを含んだ民族・集団としての根っこの部分まで関わる広範囲な概念で色々と引き合いに出すとそれこそ資料がいくらあっても足りない位の話になるので仏教的な他界観に限定してちょっと書いてみようと思ったんですが・・・・・・

いや、昨今…他界観がゴチャゴチャなのを良いことに、かなり無茶な事を言って人を脅すような輩が増えてきたので伝統的な他界観を知っておくのも良いんじゃないかと…ハイ

というわけで、仏教の他界観に限定して話をしていきますが・・・

まず基本中の基本になるのが、「輪廻思想」と云うヤツでして、これは仏教に限った話ではなく紀元前八世紀あたりにインドを支配していたアーリア人が確立したモノとされています。

輪廻思想の成立以前では

人は死ぬとヤマが統治する(閻魔→人類初の死者で楽園の王)

楽園でのほほんと暮らせると言ったモノでしたが、次第に「良いやつも、悪いやつも一緒ってのは違くねぇか?」といった具合になっていきまして、生前、他人様に迷惑をかけた人間は地獄行き生前の行いが良かったものは楽園行きとなりました

生まれ変わり死に変わりという輪廻思想自体はドラヴィタ人などアーリア人以前の先住農耕民族が既に持っていた死生観ですがアーリア人はこれに手を加え善悪の果報によって来世の行き先が決定するという「因果応報」「自業自得」の考え方を確立しました。

以降、輪廻に関する哲学的考察は論理化され、歴史と共に洗練された一大思想としてインドを席巻し仏教の広がりと共に全アジアに影響を与えました

死んでも、その次があるというのは非常にお得な感じがしますが

よくよく考えて行きますと輪廻とは再生の考えであると同時に再死を繰り返すという考えでもあります

昨今では輪廻を再生と考えあたかも良いもののように捉える人も多いですが、古代インド人は「今の一生だけでも苦しいし、一度死ぬだけでも嫌なのに何度も死を繰り返すなんて酔狂な事をやってられるか!」と考えまして、輪廻を苦しみと考え輪廻の輪から抜け出る事を究極の目標とするようになっていきました

そういった思想背景があって、お釈迦さんをはじめ、多数の思想家が輩出され仏教と言う教えが成立した経緯がありますから仏教の他界観にはこの輪廻思想がどっしりと腰を据えておるわけで輪廻思想がなければ仏教は成立しなかったとも言えます

さて、仏教の世界観というか他界観を大雑把に分けますと

欲界(よっかい)色界(しきかい)無色界(むしきかい)の三界(さんがい)に集約されており生死輪廻に流転する迷いの世界を三段階に分けますが、基本的に何処に行っても苦しみの世界で悟りを開いて解脱しない限りこの三界の中をさまようとされております

新興宗教でも霊能者でもOO界と分けていきますがそのネタ元中のネタ元でして非常に細分化されているので単純に、悪い場所・中間・良い場所といった三つに分けただけの劣化コピーを良く見かけます

この三界を見ていきますと、欲界→食欲・淫欲の二欲を有するモノの世界で下から

地獄

自分の行った悪業によって赴く苦しみの世界。八大・八寒・無間・孤独地獄などがあり

各地獄の下に十六小地獄を置くともいわれ、どれだけあれば気が済むのか良く分かりませんが筆舌に尽くしがたい苦しみを受けるとされる

餓鬼

物欲・執着によって福徳を失ったモノが陥る世界。常に餓えや渇きに苦しみ悩まされる

餓鬼にも無財・小財・多財餓鬼と種類があって、飲み食いの出来る餓鬼も居るとされますが基本的に執着が強く満足を得ることが出来ない苦しみは共通

チベットでは幽霊だの守護霊だのという部類もここに入れるので非常に収まりが良い

畜生

禽獣・鳥魚に生を受け弱肉強食に怯え、性愚鈍にして世人に畜養・殺生されるを事とし

生前、他を省みず本能のままに振る舞い、悪業の多いモノが畜生道に落ちると言われる

この地獄・餓鬼・畜生を指して、行きたくない場所のトップスリーと考え三悪趣(さんあくしゅ)とも呼ばれる

修羅

常に闘争を事とし殺し合いを続ける怒りの世界ともされますが、六道輪廻の一つとして見る場合は人間の心の世界で善意と悪意が対立・抗争し苦悩する様を差す場合もあり、修羅道の独立を認めず人道と併設であると数える説もあるが、基本的に殺伐とした人間が赴くとされる

人

生老病死の四苦に求不得苦・愛別離苦・怨憎会苦・五陰盛苦の四苦を加えた、四苦八苦に苛まれる世界ではあるが、苦を悟り、己を見つめ、反省・懺悔をし智慧を学び、福徳を積むことができ、輪廻から解脱できる場所と言われる

とはいえ、娑婆=堪え忍ぶ土地の名前通り、内に煩悩・外に寒暑風雨があり苦悩を堪え忍ぶ場所なので正気で過ごすのが難しい場所でもある

天

インド一般に信じられていた神々の住処。初期仏教の目的は悟りを開いた境地=涅槃であったが在家の信者の為に生天(しょうてん)の教えが説かれた

仏教教団側は空間的なものでなく精神的な境地としての天を説いたが、一般には死後の楽園といった具合に受け取られた。道徳的に優れ善行を積んだモノの行き先とされるが、猶、迷いの世界であり天人五衰の例えの通り、生前に積んだ福徳を使い果たすと地獄に逆戻りとされる

欲界の天は六欲天と呼ばれ、四天王天・三十三天・夜摩天・都史多天・楽変化天・他化自在天などを数えるも、欲界の各世界は通常・六道(ろくどう)と称される

色界→先の二欲を離れたモノの住むところで

物質(色)をやや離れた微細な世界とされる

下から

初禅天(しょぜんてん)

梵衆天・梵輔天・大梵天

二禅天(にぜんてん)

小光天・無量光天・極光浄天

三禅天(さんぜんてん)

小浄天・無量浄天・遍浄天

四禅天(しぜんてん)

無雲天・福生天・広果天・無煩天・無熱天・善現天・善見天・色究竟天

以上の四禅・17処を色界とし欲界よりは、レベルが上であるとしながらもなお、苦がつきまとう

無色界→物質的な思い(色相)を厭い離れた状態で、四無色定と呼ばれる哲理に至ったモノが生を受ける場所であり三界の頂点。生前の果報の優劣によって四階級に分け空無辺処・識無辺処・無所有処・非想非非想処を数える

なお、非想非非想処は三界の頂点である事から別名を有頂天と称される

この境地は当時の仏教以外の思想家達が辿り着く最高の境地とされていたが、仏教では、まだ悟りを得ず、輪廻に苦しむとした。また、この三界そのもの、いわゆる世界全体も三千大世界と言って1つではなく10億以上存在しており、それぞれが、生・住・壊・空の四つのサイクルで常に出来たり消えたりを繰り返すと説かれています

一番最初の始まりが判らない位の昔から宇宙を含めて全部が無限とも言える輪廻を繰り返していると考えますから仏教には天地創造と言った概念は存在しません

ちょっと長くなりましたが、全ての有情(うじょう・命あるもの)は悟りを開いて涅槃の境地に至らない限りこの三界・六道の中で永劫とも思える輪廻を繰り返すと考えるのが、仏教の基本的スタンスといっても差し支えありません。

初期の仏教では悟りを開くまでは、輪廻の中で苦しむとされましたが、時代が下がって大乗仏教が成立しますと、阿弥陀如来の西方極楽世界などの、仏国土(ぶっこくど)が想定されるようになり、後に中国に入って浄土と言う考え方になりました。

これは、悟りと輪廻の間にある避難所といった感じで、「そこで修行を積んで、悟りを開いて下さいよ」と言う初期の生天がベースになっているように思えますが浄土系は専門でないので詳しいことは分かりません。

仏国土は悟りを開いた仏の世界で三界の外にあると考える説もあるので仏国土・浄土を三界の中に含むかどうかは意見の分かれる所であると聞き及んでおります。

また、時代が下がりますと、もっとシンプルに迷いと悟りの世界を分けた十界(じっかい)が提唱され迷いの世界である六道に、悟りの世界である・声聞・縁覚・菩薩・如来の四つを加え六凡四聖(ろくぼんししょう)を説くモノも出てきました。しかし、色々とバリエーションが増えれど仏教の他界観の基本は輪廻思想と三界・六道を基本として考えますので解脱か輪廻か、どちらかの状態しか存在しません

次に、仏教的に死んだらどうなるかを紹介していきます。ポイントは

中有(ちゅうう) 梵・アンタラーバヴァー・antara-bhava または

中陰(ちゅういん)と呼ばれ、俗に四十九日と言われている状態についての話です

仏教では有情(うじょう・命あるモノ)の生死を、

死有(しう) 前世における死の瞬間

中有(ちゅうう) 死の瞬間から次に生を受けるまでの中間

生有(しょうう・せいう) 次の世に生を受けた刹那の瞬間

本有(ほんう・ほんぬ) 生を受けてから死に至るまでの間

以上の四つのサイクルに分けておりまして、死の瞬間である死有の状態を過ぎますと

中有(ちゅうう)と呼ばれる、生きてるでも無く・死んでるでも無い、意識だけの状態を迎えることになると説かれています

身体の動きが止まっても潜在的な余力によって、心の働きが暫く続く状態を指し、車の急ブレーキのようなモノでタイヤの動きは止まっても、なお車体が動く様に例えられます

いわゆる命の残り火のような状態で心の相続によって辛うじて意識が残留しておりモノを見たり・聞いたりする事が出来ると言われ自分の葬式を見たり、行きたい所に行けたりと

かなりナイスなシチュエーションだと思われるんですが、経論では、次の行き先を必死で探す状態であり、考えようによっては一番苦しい期間であるとも言われます

この中有の状態に関しての記述は「阿毘達摩倶舎論」や「大乗阿毘達摩大毘婆沙論」などに詳しく書いてあるんですが、1サイクル=7日で、最大7サイクル=49日残留する事が出来ると言われております。この残留期間が長いか短いかは人によるわけですが、それを決定するのは何かというと、自らの心に薫習(くんじゅう・蓄積)された業(ごう・カルマ)の力=心に染みついた習慣や癖これが、中有の滞在期間&次の行き先を決定するとされます。語弊はありますが簡単に言いますと、極悪人→身に付いた悪業の習慣によって問答無用で地獄行き、悟った人→同じく、習慣と善業の力によって速やかに解脱確定。

こんな具合でして、良くも悪くも極端な人は、死の瞬間に次の行き先を選択すると言われています。では、可もあり・不可もある我々一般人はと言いますと、アッチをうろうろ・コッチをうろうろと非常に落ち着きが無く、早々に慌てた挙げ句、最悪の選択をしがちであると言われます

ここまで書いて薄々感づいた方もおられるかと思いますが、本来・仏教では閻魔様がお裁きを下したり、天使に連れて行かれたりと第三者が介入することは無く、全て自分の心に染みついた習慣の力によって、自分にとって居心地のよさそうな場所に赴くとされています

蛇足ながら…輪廻で生を受けるのは自己の業の果報と見なすので、思春期の定番 「生んでくれと頼んだ覚えは無い!」と言うのは仏教的には通用しない理屈となっておりますから、将来に備えて憶えておくのも一興かと・・・

これは自分の意思で決定するのとは違いまして、完全に癖とか習慣のレベルで決定してしまう訳です。経験則によって自分が意識してあれこれ考える前に足が動いてしまうのと同レベルの話でございます。これが業(ごう)の恐ろしさと云うヤツでして、我々が普段、無意識に選択して行動した行為の影響をずっと留めているが故に意識する前に身体が動いてしまうと言う厄介な側面を持っています。他人と接するときの心の動き・口のきき方・行為など・・・・です。

思い遣りや慈しみを動機としたものなら、良い習慣になるから結構なんですが、妬み・そねみ・誹謗・中傷・陰口・敵意・殺意 etc…こういったよろしくない習慣が潜在的に蓄積されていきますと、その結果、深く考えなければいけない局面でも脊髄反射で今までの行いをトレースしてしまいます。まして中有の状態で、次の生を選択する局面などは、心だけの状態であるが故に、非常に業の影響を受けやすく敏感なので、自分が心にどういった習慣や癖・傾向などを持っているか?

また、それを自覚・反省しているか?などが重要になってきます

仏教の葬儀で死者に向かって戒を授け、戒名を付けたり、通夜の時に枕元でお経を早口で読んだり、四十九日までの一週間毎にお経を唱え説法をするのは、亡くなった人に対して

慌ててマズイ選択をしないように、中有の期間一杯ギリギリまで引き留め、仏さんの教えを聞いて、心を落ち着けて、自分の心についた悪い癖を自覚し反省し懺悔して、少しでも良い境遇を選択するように話しかけている訳です。

ともあれ、この中有の状態が終了しますと(満中陰)俗に言う「旅立ち」という形になり

前世で得た大量の経験情報は消滅し、業による性質のみを引き継いだ、新たな生命として輪廻・再生を果たすとされますので、まずは一段落となります

故に、自縛霊だの幽霊だの守護霊だの輪廻を果たさず、ウロウロしているモノは仏教の分類上認められませんから、あれらは全て餓鬼道に落ちた結果という事になります。実際、徳島などでは、その手の怪は餓鬼仏(がきぼとけ)と呼ぶ地域があるので、暇があれば色々と調べていただきたいモノです

まあ、そういった個人的な尻の座りはともかく,一時期流行した「チベット死者の書」などには、この中有の状態を詳しく説明してあるので興味のある方は一読するのも良いかと思います。

さて、また長くなりますが、この中有と輪廻のバリエーションとしての、十王信仰・十三仏など日本の伝統的な「あの世」観についても、若干書いておこうと思います

中有の考え方では、死の瞬間の心というのが非常に大切だそうで、いかに満足の思いを抱いて死ぬかも非常に重要とされています。そこで、自分的に満足の行く死に方を考えてみたんですが…・・・どうも地獄行きは確定のようでございます

さて伝統的な日本の他界観の代表としては、十王信仰や十三仏信仰があります。中有と呼ばれる死から生までの中間状態については触れたわけですが、インド発祥の伝統的な経論では(倶舎論・毘婆沙論・阿毘達摩集論・瑜伽師地論 etc…)この中有の状態について様々な見解を述べておりますが日本で言われるような、三途の川とか、橋渡しとか、奪衣婆などそういった牧歌的な表現はされておりませんで、死の瞬間の光明と呼ばれる状態から、意識が身体より抜け出し、意生身(いじょうしん)と呼ばれる、中有専用の身体を作り、その中有の身体で次の転生先を選択するとされております。

面白いのは、意識が身体から出るときの場所によって、転生先が決まるといった表現がされており、

地獄に生まれるなら肛門から

餓鬼に生まれるなら口から

畜生に生まれなら尿道から

修羅に生まれるなら鼻から

人に生まれるなら目から

欲界の天に生まれるなら臍から

成就天・乾闥婆に生まれるなら耳から

色界に生まれるならば眉間から

無色界に生まれるなら頭頂から

まあ、こういった具合の事は書かれているんですが、巷間言われておるような、死出の旅路といった具体的なイメージは無く、業の力によって、あれよあれよと言う間に、慌ただしく、次の輪廻を選択するといった感じで書かれており、なんというか全体的に、フワフワーっと抜けて、ゴーっと来て、ガーってな感じでございます。インド的にはそれで構わないんんでしょうが、やはり、中央アジアからこっち、良くも悪くも情緒と風情を重んじる文化圏の人間としては、ちと、味気ないような、気ぜわしいような感じを受けてしまいます。恐らく中国人もそう感じた…かどうかは知りませんが、中国に入りますと、この、ややあやふやな中有の状態に、現実の延長のようなディティールが付加されて参ります。

唐時代の末に、

『預修十王生七経』や『発心因縁十王経』といった、偽経が作られますと、道教の他界観と仏教の中有を融合させた、十王信仰と言うモノが成立いたします。・・・初七日から一周忌までの十回の節目ごとに冥界を司る裁判官・十王が死者の生前犯した罪を裁くとされるようになりまして、死者は中有の状態に入ると 一里=533m 全長八百里=約400㎞の道のりと言われる長い死出の旅を歩き途中の関所で一週間ごとに取り調べを受け、七×七日=四十九日で結審し六道のいずれかに送られます。その後、ジャンピングチャンスとして、百箇日・一周忌・三回忌の日に追善供養を行えば不本意な輪廻、曰く、地獄・餓鬼・畜生などの三悪趣から亡者を救い上げ修羅・人・天に居るならば、善業が福徳として加算されるという、日本でもお馴染みの「あっち側」の雛形が確立します

この十王信仰は平安末期に日本入りしまして、三途の川や、渡し賃の六文銭(中国の紙銭の影響か?)賽の河原など日本独自のオプションを付加しつつ、日本仏教独自の他界観を形成する事になります。後に地蔵信仰や阿弥陀信仰などと合体し、微妙に細部を変更しながらも死んだら、あの世でお裁きを受けるといった、基本路線は変わらずに受け継がれ、鎌倉・南北朝と時代が下がっていきますと、十王が十仏、十仏に大日如来を足した十一仏と変化し阿シュク如来・大日如来・虚空蔵菩薩などが加えられた、十三仏信仰が江戸期に成立し現在に至っております。(十三佛さんのお札を神社の宮仕が配っているのもおかしなことですが・・・)

かなり大雑把な説明になりましたが、成文化され確固たる思想的な形を持たなかった日本古来の祖霊観は外来思想の儒・仏・道を参考として融合・発展し独自の他界観を生み出しました。その全てを網羅する事はかないませんが、仏教的な他界観の一部を見ることによって「あ、アレのネタ元はここからだったか!」などと思い至って貰えれば幸いでございます。

割と長丁場になってしまいましたが、三界と十界に関わった、他界観の説明(asking)ですが、これで以て終了とさせて頂きます。