みえ森づくりサポートセンターは、「県民全体で森林を支える社会づくり」を実現するため、森林環境教育や木育、森づくり活動を県内全域で拡大することとしています。

TEL. 059-261-1223

〒515-2602 三重県津市白山町二本木3769-1

トピックス

令和元年7月26日(金) 学校教職員森林環境教育研修を開催しました

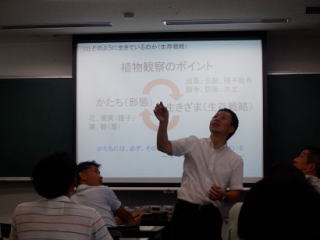

学校等の教育現場で活用していただく森林環境教育として、学校教職員の皆さんを対象に学校教職員森林環境教育研修「持続可能な環境づくり-学校で取り組むESD-」を開催しました。

この研修は三重県教育委員会と三重県(運営:みえ森づくりサポートセンター)が共催で実施しました。

1.研修日時:令和元年7月26日(金)9:00~12:00 受付時間 8:40~9:00

・受講者数 14名

2.研修場所:津市栗真町屋町1577 三重大学教育学部 201教室

3.内 容

・みえ森と緑の県民税及びみえ森づくりサポートセンターの紹介

(1)講義 世界的な森林の現状と課題について、森林の減少や違法伐採など、講師が外国現地で体験し

た内容を含めて説明をしていただきました。

日本の森林の問題点や林業の現状についても説明され、森林環境教育が重要であり、県の副

読本を作成しての取組を紹介していただきました。

そして、実際に教育の場で身近な森林環境教育としてどのようなことを実践していくかということを

学びました。

・ 校庭で見かける樹木を調べることから始める。

・ 木の生きざまの多様性。

・ 木は動かないけれど、種(タネ)が動くための工夫している。(鳥や獣、昆虫などとの関わりや人の

暮らしとの関わり、種が飛ぶという事の実演。)

・ 森の気候緩和機能について。今回初めてサーモカメラを使うことを紹介。

(2)実習 大学構内の樹木紹介とそれぞれの木の特徴や種の説明をしていただき、観察をしました。

・

つきやすい実、色、付き方の話や椿の実とゾウムシの口の長さの関係などの説明。

・ サーモカメラを使って木立のあるなしでの建物の壁面や地面の温度の違いを観測。。

クスノキの観察(ちょうどアオスジアゲハが飛来)

サーモカメラを使っていろんな箇所の気温を観測 ヤブツバキの観察

(3)実習の補足とまとめ 実習したことをもとに、まとめの話を聞きました。

・森の木立には物理的側面と機能的側面からのはたらきがある。

・環境教育は、ちょっと自分が変わる、見方が変わるということにつながっていく。

・学校の中で普段から教科指導の中に森林環境教育を取り入れていくことが重要。

・校庭の木に目を向けること。これが学校での森林環境教育の第一歩であること。

・ESDの観点から、持続可能な教育にしていくためには、いろいろな教科と関連付けていくと良い。

実習終了後にも、講師が持参した種子や木材を見ようとする受講生があって、木材の見本を見ながら、材質や木目、

比重の話を聞き質疑が長引くほどの関心を集めた講義でした。

バナースペース

みえ森づくりサポートセンター

〒515-2602

三重県津市白山町二本木3769-1

三重県林業研究所交流館内

TEL 059-261-1223

FAX 059-261-4153