☆特にヨシの効用が見直されています

ヨシ群落は、フナやモロコの産卵場所で外的から身を隠す群落であり、又渡り鳥の

ヨシキリの子育ての場所でもあります。

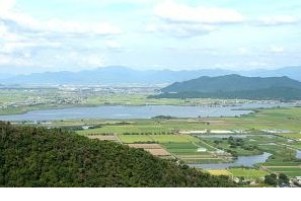

また一方ヨシ原の景観は水郷地帯として観光にも大きな役割を担っています。

人間の開発や不始末でこのような手間や負担がかかるようになってしまいました。

今から30年ほど前に赤潮が大量に発生しました。それがリンや窒素の入った家庭用

の合成洗剤が大きな原因であることが判り、それ以後無リン洗剤の奨励や粉石鹸使用

運動が引き金になって、田んぼやゴルフ場の農薬使用規制、下水道の整備、

森林の水源かん養(*1)などの対策が施されてきました。

「琵琶湖総合開発」の法制化、昭和54年には「富栄養化防止条例」(*2)の制定、

平成12年の「マザーレイク21計画」(*3)を制定するなどの対策を進めています。

「備考」

このようになかなか水質は良くならず、外来魚対策、カワウ対策、水草異常発生など

気の遠くなる戦いが続いています。

◆◇◆緊急情報◆◇◆

「このように透明度は、長期的にはゆるやかな上昇傾向にある。」と

書いてありますが、果たして今後は・・・・

どうなんかなぁ・・・?

びわ湖の水は、27,500,000,000,000 Kg

びわ湖の周囲は235Km、最も深い所で104m、水位1㎝分でも670万トンに相当するそうです。

びわ湖の水位は、平成4年以降は県下の5箇所(片山、彦根、大溝、堅田、三保ケ崎)の

水位観測所の平均で出しています。水位は大津市南郷の瀬田川洗堰(あらいぜき)で

調節されていて、

もう少し厳密には6/16〜8/31は−20㎝、9/1〜10/15は−30㎝を制限水位としています。

しかしこの水位には、びわ湖の下流に当たる宇治川、淀川水系の京都、大阪、神戸との利害が対立し、

大雨時にどんどん放流すれば、びわ湖の水位は下がり滋賀県の洪水の危険性は減るが、

下流地域には、その危険性が高まる。

このような治水や利水問題だけではなく、急激な水位変動は、湖岸の浜辺を削り取られたり、

夏の大渇水が起きると、シジミが干上がって死滅し、水位が戻っても貝は数年間回復しない。

水の浄化作用に大きな効果をもたらすヨシ地も、その水位によって新芽の成長や保全に

影響を及ぼす。

確かに水問題は、治水、利水のみならず生態系、漁業、環境保全などにからまって

上下流地域との利害対立もあり、複雑な問題を抱えている。<br>

自然が自然のままではなく、人間が自然を管理している世の中になってしまっている。

琵琶湖の竹生島と伊崎半島のカワウ

カワウについては後述するとして、このカワウが今びわ湖の自然環境保全の上で、

大きな問題を投げかけています。

しかし、当時と比較して水質や環境が改善されたことなど、いくつかの要因が重なり、

全国で7万羽以上にまで増え、琵琶湖だけでも約3万4000羽が生息するまで

になりました。

琵琶湖では、昨年(H18)主に竹生島(長浜市・琵琶湖の北西の島)が26,600羽、

伊崎半島(近江八幡市・琵琶湖の南東の小さい半島)で6,900羽生息して

いましたが、懸命の駆除作戦の結果、今年(H19春)は、竹生島は3,600羽減って23,000羽に

なりましたが、逆に伊崎半島は3,200羽増えて10,100羽になっていました。

また、カワウはブラックバスやブルーギルを捕食しますが、琵琶湖のアユなども

餌とするためアユ被害にも影響を及ぼしています。

滋賀県としては、2004年度から毎年10,000羽以上を銃器で駆除していますが、

生息数の減少にはつながっていないようです。

カワウ:(ペリカン目・ウ科)

古くから琵琶湖の特産品として親しまれ、近年特に健康食品としても高く評価

されるようになってきた鮒寿司について勉強しましょう。

鮒はコイ科の淡水魚で日本の各地に生息して、鯉に似ているが、鯉より小形で

ひげはない。大きいのは約30Cm位になる。体形、食物等の違いから、

次の3種類に大別されている。

「ふな寿司」とは「馴れ寿司」の一種で、主に淡水魚を塩とご飯で発酵させ程良い味に

馴れあわすことから馴れ寿司と呼ばれています。

塩味と乳酸菌の酸味が、独特の匂いをかもしだし、鮒の肉のしまった舌触りは

びわ湖の湖魚料理の最高級品として絶賛されています。

びわ湖について

びわ湖について

琵琶湖の名称について

琵琶湖の名称について

びわ湖についてのミニ知識

びわ湖についてのミニ知識

魚類に限って問題点を整理してみると

魚類に限って問題点を整理してみると

永い歴史の中で特有の生態系をはぐくんできた琵琶湖も、上記のように肉食性の

外来魚の影響でもともと居た琵琶湖固有の魚類が、稚魚の段階で食べられて

しまって減り続け、中には全滅に瀕した魚類もいます。

そしてヨシの茎は、水中の汚れを沈殿させたり、家庭や工場や田畑から排出された水に含まれて

いるリンやチッソを吸収して、それを栄養源にしているプランクトンや藻の大量発生によって

悪化させている水質の浄化に役立っています。

その為に湖岸のヨシ群落の復元や外来魚の捕獲に多額のお金を使っているような状態です。

自然は本来の自然のまま未来に残したいものですが、残念な状況になってしまいました。

世界の水問題という視野から見れば、小さな問題かも知れませんが、我々地元の

琵琶湖・宇治川・淀川水系の水資源という観点からすれば、治水・利水を含めて

生活、健康問題として見逃す事の出来ない極めて大きな問題です。

こんなびわ湖になってしまったのは・・・・

どうなんかなぁ・・・?

びわ湖の水質

びわ湖の水質

その結果、赤潮の発生は少なくなってきましたが、COD値(*4)は相変わらず

改善されていません。

南湖(琵琶湖大橋より南) 北湖(琵琶湖大橋より北)

昭和60年頃 : 2.8 平成10年頃 : 3.2 平成17年頃 : 3.2

本日(7/7)の新聞に琵琶湖北湖の透明度が2006年度、過去最高の水準に達して

いたことが6日、滋賀県などがまとめた水質調査結果で明らかになった。

一年間の平均値は6.5メートルで前年度を0.6メートル上回り、同じ地点で観測を

始めた1979年度以降で最も高かった。

南湖の年間平均値も二年ぶりの最高値となる2.5メートルだった。

(2007/7/7.京都新聞 掲載)

びわ湖の水位

びわ湖の水位

「どう読むの・・・?」

0を3つはずしてトンに換算すると、275億トンということになる。

昨日(7/8)の水位がマイナス15㎝だから1億トン余り少なくなっていることになる。

この数字は、滋賀県内の年間使用量の1億9800万トンの半年分も水位が下がっていることになる。

水位最低の記録は、1995年のマイナス123㎝だから、まだそう深刻な状態ではなさそうです。

冬期(10月16日〜翌年6月15日)は、夏の渇水や農業のかんがい期に

備えてプラス30㎝に、

夏期の洪水期(6月16日〜10月15日)は、マイナス20〜30㎝に下げるように調節されている。

逆に渇水期には、水不足に悩む下流地域は放流を要求するという利害が対立して問題化している。

魚の産卵期の6月に水位を低く調節されると、産卵場所が制限され、稚魚が育たず生態系が

崩れる。

びわ湖の水位は、本来自然のままに任せるものなのだろうが、15年程前に、

国がびわ湖の水位の規則を作り、瀬田川洗堰(あらいぜき)のゲートを操作する琵琶湖工事事務所

は、淀川水系全体を調節する淀川統合管理所(枚方市)の指揮下に置かれている。

出来るだけ自然を自然のままに保全する知恵を出し合って、協力しようじゃありませんか。

琵琶湖の竹生島と伊崎半島のカワウ

琵琶湖の竹生島と伊崎半島のカワウ

わが国のカワウは1960年代から70年代にかけて数が大幅に減少し、

一時は全国で3,000羽にまで減って絶滅が危惧されていました。

(H19秋=竹生島は+10,700の33,700、伊崎半島は−1,200の8,900、)→その後の調査

(H20春=竹生島は−4,700の29,000、伊崎半島は−1,100の7,800、)→その後の調査

カワウによる被害が深刻な問題となっているのは、カワウは高い木の上に

集団で営巣しますが、巣作りのために枝を折ったり、葉を落としたりして、

樹木を枯死させたり、さらに大量のフンによる肥料過多の状態をもたらし、

木々の発育や下草の光合成を妨げる結果となっています。

カワウによる被害が深刻な問題となっているのは、カワウは高い木の上に

集団で営巣しますが、巣作りのために枝を折ったり、葉を落としたりして、

樹木を枯死させたり、さらに大量のフンによる肥料過多の状態をもたらし、

木々の発育や下草の光合成を妨げる結果となっています。

カワウの営巣面積は、竹生島では13,000㎡減ったが、伊崎半島では逆に4,000㎡広がってしまいました。

また羽根に物が触れることを嫌うカワウの習性を利用して、斜面にロープを張って

営巣の防止を図ったり、平成15年からは、とうもろこしなどの植物資源を使用した

生分解性の高いロープを採用し、自然環境に配慮しながら、カワウとの共生の道を

探ったりもしています。

カワウ(川鵜)は、北海道を除く日本全国の河川や湖で生息する大型の水鳥で、

首と体が長く、水かきのついた足と、舵の役目をする尾を上手く使い、

水中の魚をかぎ形のくちばしで獲る。

くちばしは灰褐色で長く、根元は黄色で、この部分が三角にとがるウミウと

見分けることができる。

潜水を得意とするが、水に潜ると羽根が濡れるため、潜水のあとは羽根を

広げて乾かす。

ふな寿司について

ふな寿司について

ふな寿司について

フナの品種

フナの品種

このニゴロブナのメス(雌)ブナのみが鮒寿司に最も適している と言われている。

(ところが近年の水質汚染や外来種の影響でニゴロブナの稚魚が食べられたりして、

ニゴロブナの漁獲高が激減し、原料高も影響し、やむを得ず輸入原料に依存している

分もあります。)

鮒寿司の歴史

鮒寿司の歴史

紀元前より穀物の発酵を利用した米作民族特有の保存食品で、魚肉を保存するため

の知恵として生まれたと考えられていて、ベトナムやミャンマー、中国から日本に

渡ってきて、九州、中部、関東地区へと広がったと言われています。

なれ寿司がわが国の文献に登場するのは、奈良朝初期の「養老令」を始め

平安中期の「延喜式」にも記されていて、当時から宮中に特産物として献上されて

いた頃、滋賀、岐阜、熊本の3ケ所からは「なれ寿司」が貢納されていたことが

知られています。

その後琵琶湖の鮒を原料として開発されてきたのが「鮒寿司」で、びわ湖の特産品

として滋賀県の名産品として名を残し重宝されてきました。 鮒寿司の製法

鮒寿司の製法

鮒寿司の風味と効能

鮒寿司の風味と効能

各種ビタミン(特にB1)ミネラル(特にカルシュウム)も多く含まれ、動物性蛋白質も

豊富で、乳酸菌と酵母菌の発酵によって、腸内の悪玉菌の生育を抑え、

整腸作用もあり薬膳、胃腸整理の効能もある。無添加自然食品、健康食品として高い

評価を受け、近年健康ブームに乗って、とみに見直されています。

鮒寿司の食べ方

鮒寿司の食べ方

(ヒント:薄く上手に切れ ない場合は、一旦冷凍にして硬くすればうまく切れます)

鮒寿司の保存の仕方

鮒寿司の保存の仕方