よく「寝る子は育つ」といわれますが、実際どうなのでしょうか?

深いノンレム睡眠には、脳下垂体から生長ホルモンが大量に分泌されます。

昼間起きているときも生長ホルモンは分泌されますが、夜寝ているときの

ほうがより多く分泌されます。

従って、子どもが良く寝ることで生長ホルモンが大量に分泌され、生長が促進

されるわです。こうして文字どおり「寝る子は育つ」のです。

逆に、睡眠が途中で妨げられたり、睡眠時間が短かったりすると、

生長ホルモンの分泌が低下し、生長が妨げられる事も考えられます。

睡眠中に生長ホルモンが分泌される現象は、生まれて3ヶ月ごろから始ります。

生長ホルモンは大人のノンレム睡眠でも分泌されています。

人間の睡眠にはレム睡眠とノンレム睡眠があることは、ご承知の通りですが、

幼児期の睡眠は、大人に比べて眠りが深いノンレム睡眠が多いと

いわれています。

このノンレム睡眠に陥るには睡眠圧が強いためで、幼児は容易に熟睡でき、

その量が生涯を通じて最も多い時期でもあります。

普通は眠り始めてから一時間ほどで分泌されることが多く、このホルモンは、

成長期の子どもの骨を伸ばして、筋肉を増やす働きをもっています。

熟睡時に集中して分泌されるのは4〜5歳になってからで、その後も分泌

され続ける。

大人では子どものようにからだを生長させる効果はないものの、身体の修復や

再生に重要な働きを持つと考えられます。

だから、睡眠は子どもだけでなく大人にとっても疲れを回復するために不可欠な

ものですから、睡眠はきちんととりたいものですね。

ちょっと指にとげが刺さっても、気になってしょうがないぐらい痛いのに、大怪我をすれば、顔をしかめ、油汗を流すような激痛に襲われる

のは当然のことです。

しかし時たま、慌てて転んだり、スポーツをしているときに大怪我をしてしまって興奮状態にあるとき、その直後が思いのほか痛くない、

という経験は有りませんか。

痛みを和らげる物質といえば、モルヒネが有名です。

ところが、人間にもこのモルヒネと同じような働きをする神経伝達物質が脳内にあるのです。

それが「エンドルフィン」というものです。

このエンドルフィンが分泌される状況は、マラソンのように筋肉を激しく使う運動の時や怪我をして興奮状態にあるときに分泌されるのです。

だから、運動中に怪我をしてもさほど痛みを感じないのです。

マラソン選手は、一定の境地に達すると苦しさを通り越して、一種の恍惚感を味わうようになるという。これはランナーズ・ハイと呼ばれる現象

ですが、これもエンドルフィンが作用している状態の一例です。

また出産は、女性にとって最大の苦痛を伴う激務ですが、この時にもエンドルフィンが分泌され、痛みを和らげているのです。

普段意識することはほとんどありませんが、様々な場合にお世話になっている物質なのです。

モルヒネは麻薬であるアヘンにも多く含まれており、中毒性がありますが、麻酔や鎮痛剤として医薬には欠かせないものです。

エンドルフィンは分子構造の一部がモルヒネと共通しており、鎮痛作用や快楽作用があるのです。

この物質は、α、β、γの三種類あって、このうちβエンドルフィンは、モルヒネの6倍もの鎮痛効果があるという天然の麻薬なのです。

しかし、時間が経ってエンドルフィンが切れた頃になると、物凄い激痛を味わうことになってしまいます。

それよりも会議の最中とか、レストランで食事中に「プスッ」と小さなおならが出てしまった時に、思いも寄らないにおいがあたりに立ち込め、

周囲の冷たい目にさらされ、穴があったら入りたい気持ちになったことがありませんか。

このように、大きな音のおならは臭くなく、小さな音のおならは臭いとよく言われますが、これは本当なのだろうか?

こうしたおならのにおいの元は、飲食物や唾液と一緒に飲み込んでいる空気と、大腸の中で動物性食品の蛋白質に含まれるアミノ酸が、腸内細菌によって

代謝されて発生するガスとで出来るものなのです。

空気を飲み込む習慣のある人、例えば、タバコをよく吸う人、ビールや炭酸系の飲料をよく飲む人などが、消化の悪い食べ物を食べたり、胃腸の

消化機能の悪い人には、ガスが溜まりやすくなります。

おならの70%が吸い込んだ空気ですが、そのガスの主成分は、99%が臭いのない水素、窒素、炭酸ガス、メタンガス、酸素が占めていて、

残りの1%以下にアンモニア、硫化水素、インドールなどのにおいの元となるガスが含まれています。

おならの出やすくなる食べ物として、肉や魚、イモ、豆腐、炭酸飲料などがよく挙げられます。これらには消化しにくい物質が多く含まれていて、

それを細菌がガスに変えるために、おならの生産効力が高まるのです。

そして、おならにつきものの音やにおいは空気とガスの混合割合によって変ります。ガスが少なければ、おならの音は大きくなりますが、

においは弱くなります。

これに対してガスが多くなれば、音は小さいが、においが強くなります。

もちろん、大きな音のおならでも、においの元になる成分がたくさん含まれていれば、臭くなることもありますが・・・。

だから、「音の大きなおならは臭くない」という説は、絶対とは言えないものの、あながち間違いでもないようです。だから

「おならの音は、においと反比例する」

世の男性は、「こんなこと知ってるわけがない。まあ解らないだろう」と平然として、女性にたいして適当なウソをついたり、とぼけていると、

何故かあっさりと見破られてしまって「えっ!何でやね?」「どうして解るのやね?」とうろたえることがある。

そんな時に「それは女のカンよ!」なんて言われたりすると、男性としては弁解や反論の余地がなくなってしまう。

ほんとうに「女性の勘は鋭い」のだろうか。「カン」なんてものは、あくまでも想像でものを言っているだけで、科学的な根拠がないように

思えるのですが、実はちゃんとした根拠があるのです。

人間の脳は、左右に分かれています。よく言われるように、左脳は分析的・論理的機能をもち、言葉を話したり、計算したりすることを得意としている。

一方、右脳は直感的機能をもち、空間を認識したり、芸術を楽しんだりすることを得意としている、と言われています。

現代の社会環境や教育状況では、左脳の能力を重視するために、どうしても左脳が発達してしまう傾向があります。特に男性の場合には、

もともと右脳と左脳の使い分けがはっきりしている為、左脳ばかりが発達しがちになります。

これに対して女性は、左脳と右脳の両方をバランスよく使う性質があります。そのため、男性と同じ教育を受けても、両方の脳が同じように発達する

傾向があるといわれています。

分業がはっきりしていて左脳が発達しがちな男性に比べて、女性は相対的に右脳が発達する。右脳は直感的な機能を持つことから、男性よりも女性の方が

はるかにカンが鋭いということになります。

また、左脳と右脳の連携もスムーズに流れますから、さまざまな情報を処理して、瞬時に的確な結論を導き出しやすいとも考えられます。これも女性のカンの鋭さに

つながっていると考えられます。

もはや生体学的にも証明されているようなので、男性はもうヘタなウソはつかない

ほうがよさそうですね。

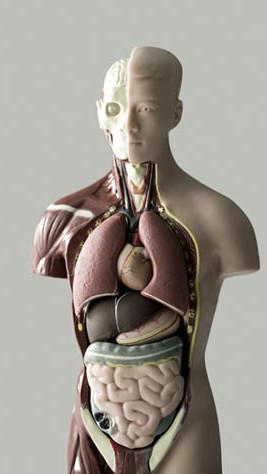

我々のからだの中には、無数の血管が走っています。

それでは、一人の人間が持つ血管の長さは、どれくらいになるのでしょうか?

血管には動脈、静脈、そして毛細血管の3種類がありますね。

ちなみに、10万キロという長さは、時速700キロのジェット機で飛んだとしても、到達するまでには約6日もかかるという途方も無い

距離になるのです。

また、大動脈は血管の中で最も太く、直径約2〜3センチ。

毛細血管となると直前の細動脈の太さは、直径約50マイクロメートル。

この細い毛細血管がからだの隅々にまで張りめぐらされているのです。

心臓から送り出される血液をからだのすみずみにまで運んでいます。

これらをすべてつなぎ合わせると、その長さは成人で約10万キロにまで達します。

地球1週の長さが4万キロとして考えても、ほぼ地球2周半分の長さにもなります。

最大で毎秒50センチの速度で血液が流れています。

そして毛細血管では、直径約8マイクロメートルまで細くなります。

8マイクロメートルというと、髪に毛1本の太さの約10分の1ぐらいの細さです。

どうしてこういうものができたのか、まさに人体の神秘ですね。

爽やかな静かな風が頬をかすめていきます。あたりには人影もなく落ち葉のちらつく音だけがかすかに耳元で囁き、吸い込まれるような

秋の夜空の下で、静かに語り合っていた二人なのに、彼女が突然泣き出してしまいました。

話の内容に怒ってしまったのか?それともムードに酔いしれてのうれし涙なのか?さっぱり解らない。どうしたらいいのだろう?

こういう時、男は一番困ってしまいます。 でもこうして「Mitsuo'sHomePage」に訪れて、静かにこのページを読んでくれたイケメン男性(?)諸君にだけ、

内緒で教えてあげましょう。

そう、彼女の肩にそっと手を沿え、彼女の涙を優しく拭いてあげよう。

水っぽい味だったらうれし涙で咽ているのです。もししょっぱい味だったら要注意ですよ、彼女は何かで怒っているのです。

どうしてそんなことが解るのかって?それはそれなりに根拠があるのです。

嬉しい時や悲しい時は、副交感神経が働いて水分の多い水っぽい薄い味の涙になります。

一方、怒った時や悔しい時は、交感神経が働いて水分が少なく塩化ナトリュウムの多い濃い塩辛い味の涙になるのです。

そこで、彼女の涙を舐めてみて、水っぽかったら、優しく抱きしめてあげてください。

その時、彼女に気づかれないように、その涙をちょっとなめてみよう。

涙の分泌は、交感神経と副交感神経とでコントロールされています。

この二つの神経は、気分や感情によって左右されるのです。

彼女はうっとりと、より一層泣き咽び歓喜に浸ることでしょう。

でももし、しょっぱかったら、彼女は何かで怒っているのです。今夜はご機嫌が悪いので、口説くのは諦めましょう。残念ですが・・・又の機会に!

赤ちゃんといえば泣くものと決まっています。

しかし、子供を育てた方や赤ちゃんを近くで見たことがある方は、よく思い出してみてください。

赤ちゃんは、産まれてから数ヶ月の間は、涙を流さないのです。

赤ちゃんは、産まれたばかりだからまだ涙が溜まっていないのだろうか?

例えば「お腹が空いた」という事を知らせるには、こういう泣き方をして涙を流すとよいとか、「おしめが濡れた」という事を

訴えるには、こう泣いて涙を流すのが効果があると学習するのです。

「泣く子と地頭(昔の役人の職名)には勝てぬ」と言いますが、もう一つ勝てないのが女の涙じゃないですか?

女の涙というのは・・・・(ここからは各自勝手に想像してください・・・・?)

もし泣かない赤ちゃんがいたら、さぞ皆心配するでしょう。

そもそも、生まれた直後は「産声」といって泣かなけれ呼吸すらできないのです。

赤ちゃんが涙を流しているのを見たことがありますか?

声を上げてなきはするものの、ほとんど涙を流さない。

つまり「泣かない」のですよ。

これはなぜでしょうか?

いいえ違います。 実は感情的に流す涙というのは、自分の気持ちを伝えるのに効果的だということを経験し学習した後にしか出ないのです。

だからそのことを学習するまでの期間は、少なくとも感情的な涙は流さないはずなのです。

女性が泣くのも「涙を流すと相手の感情に訴えやすい」ということを学習した結果だといえます。

あやせばすぐご機嫌を直してくれる分、赤ちゃんの方が楽かもしれませんね。

猿は人間と良く似ている。いや人間が猿によく似ている。まあどっちでもよい。

特に生後1ヶ月ぐらいまでの赤ちゃんの握りこぶしの中に、指を一本差し込んでみると、大人でもびっくりするほど、力強くギュッと力を込めて

握っていますね。

このように、何かの刺激に対して手を握る反応のことを「把握反射」といい、人間が猿から進化した名残だと言われています。これは、木の上で生活

していた祖先は、手で枝を握ってからだを支えていた習性の名残だと言われています。

しかし1ヶ月ぐらい過ぎてくると、その力はだんだんなくなってきて、大脳皮質の発達が進む3ヶ月過ぎには、握りこぶしの力は弱くなって

きますね。

また、ゴリラや猿が4つんばいで歩いている時、右足が前に出るとき左の前足がいっしょに前に出ています。

人間が直立歩行するようになったのは、100万年前のことですが、それ以前は猿と同じように4つんばいで歩いていました。

歩く時でも手を全く動かさなかったら不安定で、急ぎ足ならなおさら歩きにくいですね。いわんや走ってみるとバランスが悪く、よりいっそう走り

にくいことがわかります。そこで手を左右交互に振ることでバランスをとり、からだを安定させることが出来るのです。

その手の役目は、4つ足で歩く時の猿の前足の役目と類似していることになります。

人間は人間らしく、本能や習性だけで生きてはいけないことを認識するべきなのです。

そのよく似ている点は、その赤ちゃんのしぐさです。よく見ていると、猿も人間の赤ちゃんも、生まれて2〜3ヶ月までは、

いつも手をしっかり握ったままでいます。

この時期の赤ちゃんは、大脳の命令によってからだを動かすのではなく、からだの本能だけに従っている「原始反射」なのです。

そして立ち上がる1年以内には、からだも人間らしくなり、本能だけでなく大脳の命令で行動出来るように成長してきます。

つまり左右を互い違いに動かしてバランスをとっているのです。

その証拠に、直立姿勢で立って居るときは、重力がからだの長軸の方に作用するので、

そのバランスに何も問題が起こらない。

しかし重い脳を首で支え、姿勢を維持しながら動く場合は、足だけでは安定しなくなります。

人間が猿から進化してきたことは、もう誰でも知っていることですが、からだの動きの中から、猿から進化してきた根拠を認識することができます。

そこが人間の人間らしい知能で、猿から進化した人間の違うところですね。

そのことを解っていない奴等がいることが腹立たしい。

ということが言いたかったのです。

《こんな難しいテーマは、どういうタイトルにしたら良いのか判らないのですが・・・》

通常睡眠中に見る夢は支離滅裂で、筋道が通っていないものです。

あの精神分析学の権威であるフロイトは

このように夢は断片的な思いや意識がアトランダムに組み合わされて

いることが多く、理論的に筋の通った筋書きになることは稀にしかない。

この場合は、レム睡眠の時でも同じで、脳が活性化している為に、

思考力が働いた為と思われます。

ノンレム睡眠の時の深い眠りの時にみる夢も、断片的で短い

ものが多い。また、興味深い点として、目覚めた直後には夢の内容を

把握していたとしても、しばらくすると忘れてしまったり、

記憶があいまいで薄らいでいく場合が一般的です。

もっと分かりやすい事例を挙げてみると、

これに対して、一冊の本を読み始めて、少し読んだら

また他の本を少し読み、そしてまた他の本を読むということを

繰りかえして、しかもその内容をほとんど把握していない読み方が

寝ている時の夢なのです。

そして、目覚めてから夢の内容を忘れていくのは、記憶の混乱を

避ける為に、脳がそのような安全策を作り記憶しにくいように出来て

いるのです。

夢は、レム睡眠時に多く見ると言われています。

レム睡眠時の脳波は自律神経系の働きが活発で、昼活動している時の

脳波とよく似ていて、脳が活動しているので、夢を見る状態になっています。

「夢は心の深層にある願望の偽装された充足であり、抑圧された願望が暗示されている」

と言っています。

現在でもこの説は多く支持されており、人間の意識の中にあるもの

を圧縮したり、置換えたりなどして整理しようとして脳が動き出す

のが夢であると思われます。

もし理論的な夢を見たと思う場合の睡眠は、浅い眠りの時だと

考えられます。

普通起きている場合は、本を読む際一冊の本を最初から読み始め、

何かの都合で中断し再開する時は、今まで読んできた続きの部分から

読み続けますね。これが脳が起きていて、正常に機能している状態です。

「私 親しらずが生えてないの・・どうして?」

我々の先祖といえるクロマニヨン人、ネアンデルタール人の

あごと、現代人のあごを比べてみると、現代人のあごは格段に

小さくなっているね。

その訳は、人類の進化によって「火」の発見以来焼く、煮る、

蒸すという調理方法を覚える事によって、食べ物を軟らかくして

食べるようになり、その結果、食べ物をかみこなす丈夫なあごが、

徐々に退化して小さくなってきたのです。

あごの骨が小さくなれば、その上の歯もまた小さくなる。

歯はあごより遅れて小さくなってくるので、現在では歯よりも

歯を納めるあごの方が小さめになっている。

そのために、本来生えるはずの親しらずが出てくるだけの

はぐきの場所がなく、第三大臼歯(即ち 親しらず)の生えない

人が増えているという訳です。

親しらずは、上下合わせて4本あるが、4本全部生える人、

3本の人、2本の人、1本だけの人、1本も生えないという人

の割合は、だいたい2割づつ位だと言われている。

だから親しらずが生えていなくても、不思議ではないのです。

「オヤッ知らずにいたの?」

「ヘタな駄洒落言ってないで、教えてよ!」

「じゃあ 教えてあげよう。これからの説明を読めば納得するよ。」

今後益々生えない人の割合が増えていく傾向になると

思いますよ。

でも骨の退化する傾向は、良いことではないので、

出来るだけ固い物を食べて、あごを鍛え骨を丈夫にする必要

があると思います。

骨造りに骨おれ!

毎日暑い日が続きますが、皆さんご機嫌如何ですか?

私達の体温は、一定の温度に保つために、体温調節中枢の

機能で、熱を作ったり、余分な熱を発散したりして調節しています。

それは発汗(蒸発)によって調節されていますね。

熱の伝わり方には、伝導、輻射、対流の3種類あることは学校で

習いましたね。もう忘れましたか?

ところがこの3種類の熱の伝わり方は、熱の高いところから低い

ところへ伝わる性質なので、体温より気温が高くなると、

放熱どころか逆に大気の暑い熱が体に吸収されることになって

しまいますね。

じゃあ人間は生きていけないのでしょうか? との疑問が残りますが、

そういう時こそ汗をどんどんかいて、蒸発(発汗)による気化熱で、

体温を調節して、暑さから我が身を守ろうとしています。

それじゃ、逆に体温が気温より高くなると、どうなると思いますか?

もう41度を越えてくると、肝臓に障害を及ぼすようになってきます。

そして、42度になってくると、細胞のたんぱく質が凝固してきます。

だからそれ以上続くと人間は生きて行くことは出来なくなります。

その何よりの証拠に、体温計の目盛りは42度までしか表示が

ないはずです。「42度の壁」と言われ、「42(死に)河辺」ともじられ、

注意を促しているのです。

でも もしこの気温が体温より高くなると、どうなると思いますか?

そして、その汗の原料の水分が不足すると、のどが乾いたり、

からだが水分の補給を求めて来ます。

普段 体温が平熱より1度も上がれば「あれっチョット熱がある

のでは・・?」と感じると思います。

我々のからだは、体温が39度以上になると、脳の活動に影響し

始め、頭がボーとし、ふらついて立っていられません。

42(死に)たくないでしょう・・・。

![]()

子供の頃に止まっているトンボに近づき、指先をグルグル回して

トンボに目をまわさせて、手で捕まえようとした経験がありますが、

人間も動くもの、回転するものをじっと見つめていると、

クラクラと目が回りますね。しかしこの時ほんとに目の玉はぐるぐる

回っているのでしょうか?

目が回ったような気分になる時には、次の3通りの場合があります。

以上のように、確かに動く物に対して目は振動しているわけで、

それを「目が回る」と表現しているだけです。

忙しいだけでは、目が回る訳がないのです。

「目が回るほど忙しい・・」という表現なら日本語は間違っていない。

忙しくて目が回るわけがないのです。

解かった? 解っているよね。

とおかゆの方が消化が良いと思うでしょうが、

即ちおかゆを食べた後の方が早く空腹になり、

消化も吸収も良いと考えがちであるが、

逆にステーキのように胃の滞留時間の長い食べ物の方が、

少しづつ小腸に送り出されるために、小腸での吸収も良く、

胃袋が空っぽになって胃液に荒らされる事も少ないのです。

従ってやわらかいおかゆよりもステーキの方が消化が良い

食べ物と云えるのです。

「ステーキとおかゆやったら、どっちが消化が良いと思う?」

「ステーキとおかゆやったら、どっちが消化が良いと思う?」

「そりゃおかゆに決まってるやろう!」

「何でやね」

「そりゃ おかゆは水分をたくさん含んでいて、

やわらかくてほとんどかむ必要がないからだろう」

「そうかなあぁ・・?」

「体調の悪い時、おふくろがよくおかゆ作ってくれたぜ」

ところが胃に滞留する時間を調べてみると、

ステーキの3時間15分に対して、

おかゆは1時間45分で小腸に送られてくる。

胃の滞留時間が短いということは、

胃で消化される時間が短く、小腸に入ってくるので、

小腸での吸収も悪いことになる。

解ったで消化?

![]()

一昨日の夜(8/5)、地元の「てんびん祭り」(と言っても判らないでしょうが)のイベントの一つ「花火大会」があった。

久しぶりに我が家から花火が見られるという好条件なので、

8時の時間に合わせて2階へと上がって行きました。

そこで自分では出来なかったのですが、

蚊に刺された時のミニ知識を披露しましょう。

蚊は人間の吐く息、肌の匂いと皮膚から発散される炭酸ガス、

体温などを感じ取って皮膚に止まり、そしてあごのさきの上下の歯で

皮膚に穴をあけ、吻(ふん)という細長い管を刺し入れて血を吸う。

このとき蚊は、血が空気に触れても凝固しない物質を含む唾液を出す。

ところが蚊に刺されている所を見つけたとき、

誰でも「クソッ!この野郎っ!」と思って、叩いて殺そうとするのは

当然で、気持ちは解る。私もそこでパチッパチッとやっていましたから・・・。

他人に偉そうなことを言える私ではないのですが・・・(笑)

”苦あれば楽あり 楽あれば苦あり!”

どちらを優先するかは・・・あなた次第。

昨年までは、白鳥川(と言っても判らないでしょうが)河畔で行われていたのが、

近くに総合病院が出来たため、北之庄沢(と言っても判らないでしょうが)界隈に、

場所が移された。

ちょうど私の家の物干し場からよく見える位置になります。

今までは距離もありましたので、あまり見に行かなかったのですが、今年からは家から見られるようになりました。

最初は美しい花火に見惚れて楽しんでいましたが、

その内にあちこちがかゆくなってきて、

掻いたり、パチッと手で叩いたり、忙しくなってきました。

慌てて虫除けスプレーを取りに降りたり、虫刺されの薬を取りに

降りたり、もう花火どころじゃなくなってきました。

もう かゆさをこらえることが出来なくなって、

部屋へ降りて来てしまいました。残念!

この唾液が皮膚に反応してアレルギー症状を起こし、たまらなくかゆくなる

という訳なんです。

しかし蚊に血をたっぷり吸わせると、血液と共にかゆみのもとの唾液も

吸い出される為、かえって後のかゆみが軽くてすむ場合が多いというわけ。

蚊に吸われる位の血の量をおしまずに、しばらくジーッと我慢しろ!

その方が後が楽になるのです。

別に強制はしませんから・・一度試してみては・・いかがですか?

人がものを持ち上げることができるのは、筋肉の収縮によってできますね。

筋肉が出せる力は、筋肉の断面積に比例していて、

筋肉の断面積1c㎡につき、最大10Kgの重量を持ち上げることが

できるといわれています。

しかし、普段は一生懸命がんばっても、その1/5位の力しかで出ない

ようになっている。

所が、火事だ、地震だ、という非常事態に遭遇すると、脳からの抑制作用が

解除され、筋肉の能力がフル稼働するようになる。

(自分の家が燃え出した時の、その家の奥さんの「火事場の馬鹿力」を

私も確かにこので目で見届けたことがあります。)

但し、そういう事態に直面したら、必ず馬鹿力がでると言うことではないのですよ。

筋肉は筋せんいと呼ばれる細長い細胞からできていて、

人間の筋せんいは約60億もあるそうです。これも数えたことはないが、

そういうこっちゃ。

成人男性の筋肉の断面積の平均は25c㎡くらいなので、片手で250Kg、

両手で500Kgのものを持ち上げることができる計算になります。

それは、筋肉や骨を痛めないように、脳から抑制の命令がでているのです。

いわゆる「火事場の馬鹿力」といわれる普段の3〜5倍の爆発力が

出せるようになるということです。

あなたもひょっとしてあなたらしくない力が潜んでいるかも知れませんが?

筋力だけじゃなく、才能も馬鹿力があればいいのになあぁ・・・・

「窮鼠猫を噛む」ってのもよく似た諺ですよね。

かき氷やアイスクリームのような冷たい物を食べたときに、

頭がキーンと痛くなりますね。

脂肪分の多いアイスクリームより、かき氷やフラッペ類の方が

口の中が冷えるので、よりキーンとかツーンとした痛みが起きやすい。

氷の冷たさだけじゃなく、心の冷たさも脳の痛みとして受け取るのだから、

これを心痛といいます。

目や耳、歯、舌、のどなど頭の下半分に発生した小さな痛みが、

頭の上や後方の部分に投射されるように拡大されて現れる頭痛のことです。

冷たさも極端になると、脳は痛みとして受け取るようになります。

これを専門用語では「投射性頭痛」と言うそうです。

心痛は沈痛に通ずる。

![]()

髪の毛はだいたい10万本から12万本ある。数えたことはないが・・・

まあそういうことになっている。

ところが体調が悪かったり、栄養が偏ったり、病気などで頭皮の

血行が悪くなると、髪を作る毛母細胞に十分な栄養が補給されなく

なり、抜け落ちてくる。

もう一つの原因は、ハゲには女性が少ないことから、性ホルモンが

関係しているというホルモン説。

次に肉体的、精神的ストレスも大きな原因になると考えられる。

もう一つに、ハゲ親父にはハゲの息子が多いという遺伝説。

健康で体調も良い、栄養のバランスも考えている。それでもハゲ

てくるのは・・・?

以上のようにいろいろな説が出てるが、結局はっきりした根拠がなく

今だに解っていないから、その治療法も予防策も決定的なものがない

というのが現状です。

一日に平均 0.277㎜ づつ約3年間伸び続ける。そして3週間休憩したら抜け落ち始める。

その間1日数十本ほどは抜ける代わりに新しく生えてくるから心配ない。

頭皮の毛嚢(もうのう)に含まれている酸素が、男性ホルモンと結び

つくと脂分の分泌が多くなり、毛母細胞の働きが衰えてくる。

そしたら毛は少なくなりハゲてくる。

但し円形脱毛症は,精神的ストレスが原因で引き起こされるハゲ

ですが、自律神経失調症という精神病ですから、時間は掛かるが

治療次第で治る。

私も一度経験済みで、1年半掛かりましたが、きれいに治りました。

心配ご無用です。

ただ男性ホルモンの分泌の多い人でもハゲの遺伝子を強く持って

いる人は, 30代からハゲ始めるが、ハゲの遺伝子の弱い人では

老化の始まる40歳代過ぎからハゲ始める。

そうです最後は、年だよ年。年をとってくると、毛根部の活力が

衰えてくるから発毛と抜け毛とのバランスが崩れてくる。そのバランス

が悪い人ほどハゲは進む。

要するに {+<−} この数式解る?当たり前のことじゃ!

ハゲは人間だけの現象なので、動物実験ができない。だからハゲの

治療薬の研究、開発が遅れている。

ハゲになる原因として

結局年と共にハゲてくるのだ。

もう ハゲましようがないのう! 解ってやってくれ! スマンのう!(泣)

![]()

夏の甲子園、高校野球もいよいよですね。プロ野球もこれからが勝負、

プロサッカーもそろそろ詰めの段階ですね。あらゆるスポーツが

夏本番に入ってくると、活躍する選手には親の遺伝子を受け継いで、

その能力を発揮して「蛙の子は蛙」と言われる選手もたくさんいますね。

それじゃ運動神経、運動能力の良し悪しは、遺伝するものなの

でしょうか?

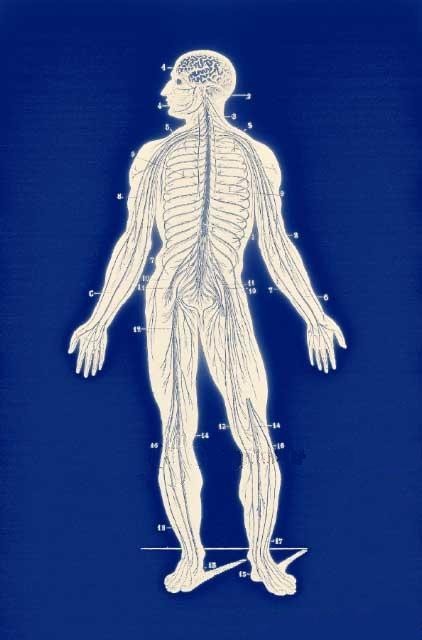

手や足を動かす動作の指令は、大脳皮質の運動野から出されて→

大脳基底核→小脳→脳幹→脊髄で右半身、左半身に分かれて

送られます。

この指令をすばやく伝えられる人が、すなわち運動神経がいい人

ということになりますね。

運動神経は練習を続けることによって、さらにスピーディな反応を

可能にします。

と同時に体力、技術、精神力などもスポーツ選手は、毎日トレーニング

をして自分のスキルを磨いています。

このとき、常に大脳が刺激を受け、それにともなって、視覚や聴覚など

の神経も機敏に反応し、すばらしいプレーができるようになるという

わけです。

でも親の運動神経の遺伝子を受け継いでいなくても、家庭環境や

親の指導力によって、その能力が磨かれている可能性は充分考えられ

ますね。だからそういった状況、環境、運命的なものも含めて何もかも

揃って、その上に努力した選手が活躍したら脚光を浴びるのでしょうね。

スポーツ選手のなかには、親がとくに運動神経がよくなくても、

世界に通じるような活躍をする人もいます。

逆に、有名スポーツ選手の子供が必ずしも親と同様の活躍をしている

わけでもありませんね。

こうしたことから考えると、どうも遺伝とはあまり関係ないように

思えるのですが?![]()

先日「入口から出口までの距離と量」でうん○の話をしましたね。

今日は「入口から出口までの時間」について・・・ですよ。

まず、入口からスタートし食べ物は食道を通って胃の広場へ胃の広場から

小腸通りまで4〜5時間ウォーキングします。

小腸通りの散歩のぜん動運動は1分間に10回前後で1〜2㎝程しか

進まないほどのスピードで足踏みしているような歩き方です。

小腸通りで消化、吸収という大仕事をして、翌朝には疲れ果てた残りカスが

大腸通りに通りかかってきます。

大腸通りのぜん動運動の散歩は、小腸通りに比べてかなり遅く、

夕刻から夜にかけて大腸通りを散歩する食べ物のカスは、その間に水分を

吸い取られて、泥状から固形物状態に変身しながら、終点にゴールイン

するのが3日目の朝帰りとなります。

これなら普通の場合ですが、しかし途中チョットした出来心で浮気したり、

はめをはずしたりすると、途中から準急になったり、特急になったりして、

スピードアップしたり、物につまづいてスピードダウンして、

意地をはって固く固まったりして誰かのご機嫌をそこねることになる。

3日目の朝を目指してマイペースで目標タイムをクリアーしていただくのが

ベストなんですが・・・。

![]()

先般も書きましたが、長寿世界一の日本でも女性では福岡県福智町の皆川ヨ子さん

が114歳、男性では宮崎県都城市の田鍋友時さんが111歳と、

女性が男性より長寿です。

日本の平均寿命でも男性79.0歳に対して女性85.8歳と女性上位。

こういう現象は世界共通で女性の方が長生きされています。

どうして女性の方が長生きするのでしょうか?いろいろ調べてみましたが、

絶対的な確証を得られる根拠はなさそうですが、いくつかその理由を挙げてみましょう。

ちょっと参考までに:

なんと男と女は、肉体的、精神的にかなり大きな違いがあるということですね。

それは、体重1グラム当たりの酸素消費量とも関係している。

例えば、平均寿命が2年のマウスは、時間当たり 1,580ml の酸素消費量。

寿命が10数年の犬で、時間当たり 318ml。

人間は70年として 70ml。

100年の象が 67ml。

の酸素消費量なので、酸素消費量が多いほど代謝量も多くなると言える。

だから必要カロリーが少なくてすむ女性の酸素消費量は少なく、代謝量も少なくなる。その分長生き出来るという説。

その為男性より脂肪が多く、肉体的に持久力が高くなるようになっている。

基本的に強く長持ちするような生命力の構造になっているという説。

心臓の鼓動の回数はどんな動物でも同じだけの鼓動回数しかしないそうです。

寿命の短いネズミや鳥は心臓の鼓動が非常に早く、

寿命の長い亀やゾウなどはゆっくりとした鼓動です。

極端な例ですが、冬山で低温に耐える時、男は脂肪や糖分を燃焼させ熱エネルギーを

発生させて体全体を守ろうとしますが、女は熱の発生を極端に抑えてエネルギーの

消費を少なくして体の本体を守ろうとします。

細胞レベルでの代謝の頻度が激しいほど細胞の老化が進むと考えられるため、

男性の方が早く老化が進行するという説。

その医学的、生理的な根拠として、女性の脳りょう(左脳と右脳を繋いでいる所)は、

男性より太くできていることがあげられます。

これは、男性よりも環境の変化、長時間の忍耐を要することに強く、

すなわち、ストレスにも動じにくいメンタリティを作る生理学的素地ができているからと

いう説。

女性の場合、左脳ではなく、心身のリラックスを司る右脳の方が優勢に働きやすい

のかもしれません。(左脳は論理・思考を司り、ストレスとも深く関わると言われています)

だから女性は、精神的にタフで、ストレスに強いと言われる訳です。

また、女性は、家事を受け持ち、生活能力を身につけ、体と頭の両方を自然に

バランスよく使っており、このことも幸いしているのでしょう。

つまり、女性はストレスに自然に対処する、体の仕組みを元々持っていると言う説。

男は女に勝てない。 参った!

世界で短命な国は、男女平均でボツワナ33.9歳、シェラレオネ(西アフリカ)34.1歳、

スワジランド35.6歳、アンゴラ36.6歳、ジンバブエ36.7歳。

《エンカルタアカデミックバージョン(世界の教育機関で一番使われているオンライン百科事典)2006年版参照》

あなたの食べた物が責任を果たして引退するまで、どれくらいの距離を

ウォーキングをしていると思いますか?

食べた物は口をスタートして先ず

だいたい8〜9m 即ち身長の5倍位の長さの消化管が折り曲げられて

内臓として納まっている勘定になりますね。

それじゃあなたの身長の5倍からの距離をウォーキングして、

疲れ果てて廃棄物になったう○この山はどれぐらいになると思いますか?

普通 成人のうん○の量は一回当たり100〜200g、子供はその半分〜2/3位、

一日一回で75歳までとして27,000回余りですからだいたい3,700〜3,900kg

所が欧米の人は肉や乳製品のようなタンパク質や脂肪分の多い消化の良い

食べ物をたくさんとって入るので、 ○んこの量は一回80〜150g位になっています。

日本人は米、芋類、野菜のように繊維質の多くカス(食物繊維)がたくさん残る

食事なので、当然欧米人よりう○この量は多くなります。

《 注:うん○=う○こ=○んこ=うんこ 》(笑)

地球の引力に逆らって水が下から上へ流れますか?と聞かれると、

一瞬 「えぇっ?」と疑いますね。

ものを食べたり飲んだりしたら、口から胃へ即ち上から下へ流れ落ちていく

と思うのは当然ですよね。

今年度(2007年)ミス・ユニバース コンテストが5月28日メキシコ市で行われ、

日本人では伊東絹子さん以来48年ぶりに森 理世さんが世界一の栄冠に輝きま

したね。

外見上のかっこ良さは欧米人に一歩ゆずることにして、消化器官の機能、

特に腸に関してはどうなのでしょう?

ちなみに動物で比較してみると、肉食動物である猫は4〜5倍、

胴長短足のかっこ悪さより、ガンにかかりにくい健康なからだと、世界一の長寿

国民を作ってくれた我々日本人のご先祖様に感謝しようじゃないですか。

少年犯罪、登校拒否、学級崩壊、いじめ等すぐ「キレる」年少者の問題が多発

していて社会問題化している。その原因の一つに食生活が挙げられている。

インスタントラーメンやハンバーガー、ケーキ、スイーツ類、ドリンクなど、ほとんど

噛まずに飲み込める加工食品をたくさん食べる子供ほど、心身が不安定で、

問題行動を起こしやすい傾向にあるらしい。

イライラする、すぐカッとなる、根気がない、あきっぽい、情緒不安定な子供は、

「噛む」食生活が足りないのではないだろうか。

このことをもっと認識して、親達が噛むことの大切さを子供に教え、なんでも

噛める丈夫な歯と、歯を支えている丈夫なあご等を持った子供を育てるために、

毎日の食生活を考えて食べ物の選び方に神経を使ってほしいものです。

確かに最近の食品には、軟らかくて、美味しくて、見た目も良い、子供好みの

食べ物が多く、そしてすぐ手頃に買える環境が整っている。その為子どもの

好みに引きずられたり、忙しさのあまり食生活をおろそかにしている親達が

多いのだろう。しかしその認識不足が、我が子の将来に禍根を残すことにも

つながります。

物の硬さを表す単位にヌープ硬度という単位があり、ダイヤモンドでヌープ

硬度7,000と言われている。人間の歯の表面はエナメル質だが、エナメル質の

ヌープ硬度は2,000以上ある。これはガラス切りや研磨材として使われている

綱玉のヌープ高度2,100に匹敵する。

食べ物をかむ力は、歯の硬さも必要だが、歯の硬度だけではなく、あごの筋力

の力も必要になってくるので、個人差はあるが普通健康な歯とあごの人なら、

奥歯のかむ力は50〜70㎏位といわれている。こんな小さな口の一部でもこれだけ

の力があるのです。だからサーカスであごと歯の力だけでひもにぶら下がって

回ることができるのです。

生きて行く為に「食べること」は欠かせない。食べることに「噛む」ことは欠か

せない。噛むために「丈夫な歯」は欠かせない。「歯」の大切さをもう一度

考えてみよう!

今日も雨降りか・・・!

「今朝トイレへ行きましたか?」

我々の大腸にいる細菌は、約1,000種類、その数100兆個 ほんまかいな?

でも腸内細菌もバカにしちゃいかん。ビフィズス菌、ウエルシュ菌、乳酸菌と呼ば

れるからだにとって有用な善玉菌もあり、肉食系の人にはウエルシュ菌、菜食系の

人には乳酸菌が多いと言われている。だから人によってそのウンコの臭いも違って

くる。

最もクサイと言われるのが、インドール、硫酸水素でタンパク質の中のアミノ酸が

細菌によって代謝されて出来るものらしい。

それじゃ おなら(屁ともいうそうな)とウンコはどっちがクサイと思いますか?

しかし屁は気体で7割もの空気が混じっているので、すぐ飛散してしまうのに対して、

ウンコは固形状が普通。人と時によっては液体状の流動物という例外もあるそう

ですが・・・・・まあ今回は、ノーマル形で考えることにしよう。少しは柔らかいが、

固形状でその場から移動しなかったら、いつまでも居座ってイヤな香料を発散し続け

ることになる。

人は好き好きですが・・あなたは、どちらを好みますか? 好む訳ないだろうけど・・・・

失恋して悲しい時、一人ぽっちで寂しい時、怪我や病気でつらい時、勝負に負けて

悔しい時、逆に熱戦で勝ってうれしい時、めちゃくちゃ面白い時腹を抱えて泣き

ながら笑ってしまう。

「泣く」ということは、人間の感情の表情としては、最も自然で解りやすい姿

でしょうね。でも私は涙は苦手で、涙に弱い。だから涙は嫌いだ!でも涙に感動して

もらい泣きしてしまう。 なんでやねん!・・・解らない!

そこで、涙についてチョット勉強してみよう。

カラオケの好きな小父さんと出会って、しゃべっているうちに、「先日入院して胃を

全部とってしまったのですよ」なんて言い出して、「えっ! それで・・」と話を聞いて

いる内に、それでも毎日立派に生活出来ている訳が解ってきたので、勉強してみた。

ストレスや体調の異常 → 胃潰瘍 → 潰瘍が1〜2㎝の小さくても胃の2/3程切り

取る → 胃の上部に潰瘍が出来れば胃を全部取る → 毎日食事をとれる →

なんでやねん?

検証してみよう。

ペプシノーゲンは分泌されると塩酸と化学反応して、タンパク質を分解する消化酵素

のペプシンに変わる。このペプシンを皿の上の肉にたらせば、たちまち白く濁って

溶け始めてしまう。

しかしストレスや体調の異常によって胃の壁が緊張し、血液の流れが悪くなり、粘液

の分泌量が少なくなったり、逆に胃液の分泌が極端に増えたりすると、胃の壁が

胃液によって溶かされ、胃の壁が傷ついてしまう。これが胃潰瘍です。

潰瘍が1〜2㎝の小さなものであっても、手術では胃の下の方の2/3程切り

取ってしまう。それは、胃液を分泌するのは胃の下半分位の所なので、潰瘍の部分

だけ切り取っても、潰瘍になりやすい人は、胃液の分泌が多いので、又すぐ再発

してしまうのです。

十二指腸潰瘍の場合も同じことで、潰瘍が出来たところが十二指腸であっても、

胃の下半分はやはり一諸に切り取ってしまうことになります。

手術で胃を全部切り取ってしまった人が、毎日食事をちゃんとしている。消化は

十二指腸や空腸が、胃の代わりの働きをしてすい液が胃液のピンチヒッターなの

です。しかし代役は代役で、食べ物が直接腸にはいるので、食後急に腹痛を起こ

したり、吐き気や動機、めまい、発汗、脱力感等のダンピング症候群と呼ばれる

症状が起こることがあります。

しかし手術後三ヶ月くらい経つと身体が順応して普通の人と余り変わらないくらい

回復する。ただ胃液の中の酵素がないため、ビタミンB12や鉄分を吸収できない

ので、血液を作る作用が不足すると、貧血や脱力感になる低血糖症状に悩まされる

おそれがある。そのためには消化の良いものをよくかんで、吸収力を補ったり、

少しずつ回数をかさねて食べなくてはならない。

とにかく計算してみましょう。

食道が25cm位

+

胃が25cm位

+

十二指腸が80〜90cm

+

小腸5〜6m

+

盲腸、結腸、直腸、大腸を合算して1.5〜1.7m位=合計何mになりましたか?

即ち4t車一台分位の量になりますね。

ところがカスの少ないうん○をしている欧米人には大腸、直腸のガンが多く発生

している為、最近ではカス(食物繊維)の多い和食系の食べ物が注目されてます。

私達の先人が残してくれた和食はすばらしい。感謝!

水が下から上へ流れる?

水が下から上へ流れる?

でも逆立ちして水を飲めますか?と聞かれると、一瞬 考えて,

「飲めるでしょう」と答えられそう。

ところがサーカスでは逆立ちして水を飲んだり、無重力の宇宙空間でも、

食べたり飲んだりしていますね。

それは食べたものは食道のぜん動作用によって、胃に運ばれていくので

重力には関係ないのです。

食道は普通はぴったりとくっついていて、食べ物が入ってくると膨らみ、

通った後は縮んでくっつくという仕組みになっていて、その反復作用で

胃に入っていく仕組みになっているから逆立ちして飲んでも,

口に戻ってくることはないという訳。

だから水が下から上へ流れるので〜す。

どうです?(笑)

「短足」も悪くない!

昨年は、知花くららさんが3位に入賞され、最近の日本人の体格も世界的

に評価されるようになってきたのかなあぁ・・とは思いますが、一般的には日本人

の足の長さはまだまだ欧米人には勝てないと思います。

「欧米か?」(笑)

欧米人は、消化吸収の早い肉食が中心の食生活のため、消化器官の腸は短くても

いいのに対して、日本人は、穀類や菜食類の植物せんいをたくさん含んでいる食品

をたくさん摂る為、消化に要する時間が長く、必然的に腸は長くなっています。

犬は5倍に対して、日本人は約5〜6倍ですが、草食動物の馬が10倍、

牛が22倍、ひつじの腸は体長の34倍もあります。

植物性の食べ物の摂取量によって腸が長くなってきます。

食物せんいの摂取量の多い日本人は、腸内細菌の除去効果が高いため欧米人に

比べて大腸ガンも少なく、近年は逆に欧米人から日本食が見直されてきています。

腸が長ければ、その入れ物の胴も長さが必要になり、胴長の分だけ足は短くなる

という訳なんです。

胴長短足に対して、こういう考え方、捉え方は・・・

どうなんかなぁ・・・?

噛(か)む力

「噛む」ということは、脳の発達、言葉の発音の発達、味覚の発達、肥満防止、

歯の病気の予防、がん予防、胃腸の調子を整える、噛む力をつけて気力を養う、

そして健康で健全な判断力と思考力をも養う要因を造り上げるものだと言われ

ている。

くさ〜いお話(でご免なさ〜いね)

このところ毎日うんざりするような雨降り続きで気分が晴れないですね。

今日はそんな気分を、笑ってごまかしてちょ〜だいね。

「行った!」

「そうですか・・どうでした?くさかったでしょう?」

ウンコが何んでくさいのじゃ? と考えたことありますか?

そんなもんウンコはくさいもんにきまってるじゃん! と決め付けているでしょう。

でも自分の出したものにもその訳があるんですよ。

大した話じゃないけど、ちょっと学習してみようぜ。

誰が数えたんや? そんなこと知らん! どこかのものの本に書いてあったので、

信じることにしておいてくれ。

その多くは食べ物と一緒に胃や腸に入ってきて、栄養を吸収された残りカスとなり、

細菌の分泌物を出す。

そして食べ物のカスと一緒に手と手を取りあって裏の勝手口からお出かけになる。

そう これがウンコなのだが、その1/3〜1/2が、この腸内細菌とその分泌物

だというからびっくりする。ウンコはその細菌の集合体なのでクサイという訳なんです。

だから肉食系の欧米人のウンコの方が菜食系の日本人よりクサイということになる。

「欧米か?」「そうです 欧米です」

欧米人の方がくさいのですよ。当然体臭も違ってくる。比べてみてください。

普通健康な人でも一日に2〜3回ぐらいは、屁をかましているが、ほとんどは口や

鼻から自然に排出している。その成分は70%が空気、20%が血液から腸管内に

拡散されたガス、10%が腸管内での食べ物の腐敗発酵したガス。その内イン

ドール、スカトール、アンモニア、硫化水素など腸内細菌が作る一部のガスが、

ニオイの犯人で、量的には全体の1%にも満たないぐらいという。ウンコもそう

だが、動物性タンパク質を多く摂った場合の方が、ニオイは強烈でっせ。

どうなんかなぁ・・・?

お後はよろしいようで・・・・・・!

涙の効用

あくびをすると顔の筋肉が動いて、この涙のうを圧迫するため、袋にたまっている

涙があふれて外へこぼれてくる。これがあくびの涙です。

しかし、何度も続けてあくびをすると涙は出なくなるのは、この涙のうに溜まる

あくび用の涙の量は、それほどストックがないから、出なくなってしまう。

涙は血液で作られ、涙腺を通ってまぶたの動きによって目にそそがれる。そして

黒目の表面が潤いを保てるようにしている。また血管から直接栄養を吸収できない

黒目に栄養を運んだり、黒目の表面を平滑にして、物を見やすくしたり、目の表面

を殺菌し、目に入ったゴミを洗い流したりするなど、その役割は多いのです。

また、ほほを伝う涙は、涙の量が多くて、涙点から排出しきれずにあふれてしまった

分なのです。

日本人は涙点が小さく、鼻涙管も細いために、涙はすぐに目からあふれるので

ハンカチを目にあてるが、欧米人は涙点が大きく鼻涙管も太いので、鼻に流れ

込む涙の量が多いので、ハンカチを鼻にあてて泣くことが多いというわけ。

胃がなくても食べられる

つばと混じり合った食べ物を消化するのは胃液で、1日に分泌する胃液は1〜2㍑、

多い人は3㍑にもなる。この大量に分泌される胃液は、塩酸とペプシノーゲンと水の

3つからなっています。

このように強力な消化力をもつペプシンが、タンパク質で出来ている胃の壁を溶かさない

のは、胃には強い抵抗力をもつ粘膜におおわれていて、

そこから分泌される粘液によって保護されているからです。

胃液を分泌する働きをもつガストリンという消化管ホルモンが胃の下半分から

分泌されるので、胃液の分泌を抑える為には、胃の半分も含めて取ってしまわない

と意味がないわけで、胃の上部に潰瘍が出来た場合には、胃を全部取ってしまう

こともある。

だから胃がなくても食べられる、そして人並みに生きられる・・・ご心配なく!