百獣の王とよばれるようにライオンは、猛獣の中でもトラと並ぶ横綱級だ。

ところが、意外なことにライオンのオスは狩りの名人ではないのです。

そのプライドにいるライオンのなかで、実際に狩りをするのはオスではなく、

なんとメスの役目なんです。

その間、オスは何もせずにのんびりしているのです。

とはいえ、何もオスに仕事がないわけではないのです。

それにしても、自分はのんびりしてメスに狩りを任せるライオンの

オスは、まるでヒモ男のような存在といえますね。

「ああ、俺もそうなってみたいなぁ~」なんて言っているのは誰?

特にオスはふさふさとしたタテガミをもち、いかにも猛々(たけだけ)しく

威厳にあふれ、なんともたくましい。「ライオンのオスは狩りの名人」と

言われるのも納得できるだろう。

「え~っ?」と思うでしょう。

実は、ライオンはアフリカの草原でプライドと呼ばれる群れをつくって

暮らしています。

ひとつのプライドには、たいてい2~4匹のオスと、その2~3倍ぐらい

の数のメス、それに子どもがいます。

メスは草の陰などに身をひそませ、ヌーやガセルといった獲物を

待っています。そして、10~50メートルまで接近すると、すばやく

ダッシュして時速50~60キロものスピードで追跡して、

うまく獲物を捕まえると一撃で倒してしまいます。

そして、獲物が倒されたことを確認すると、むっくりと起き上がって

獲物に近づき、メスが狩猟した獲物を失敬するのです。

一応縄張りの見張りや侵入者への威嚇がオスの仕事なのですが、

メスに比べればなんとも軽い楽な仕事じゃないですか。

ニワトリを飼ったことのある方は、必ず気が付いておられますが、

ニワトリの産卵は明け方から始って、午前9~10時あたりが

ピークとなり、午前中でまず70%近くが産み終えてしまいます。

朝「コケコッコー」と鳴くのはオスだけですが、メスもやはり

朝型のようです。だから酉年の人は早起きの人が多いのかなぁ?

これはニワトリの本能によるもので、外的に狙われやすい夜に、

卵を産んでいる場合ではない。比較的安全な午前中のうちに

産卵を済ませてしまおうというわけなのです。

ニワトリのお腹の中で卵が出来るまでには、1~2時間の個体差は

あるものの、約25時間が必要なのです。

例えば、今日の午前9時に卵を産んだニワトリは、翌日は10時、

翌々日は11時とだんだんずれていき、産卵時間が午後にまで

ずれ込むと、その日は産まずに翌日の早朝に延ばして産むようです。

メスは生後4ヶ月くらいから小さな卵を産みはじめ、6ヶ月目あたり

にはほぼ毎日産むようになります。

25時間周期で産むために、産卵時間が午後になると、その日は

産まないが、翌日になると産卵を再開します。

《 人間もこのペースで産んだら、少子高齢化は多子若年化になって手が付けられなくなりますね。(笑)》

しかも丈夫なニワトリならば2年間産み続けます。

なんともすごいペースですね。

どうでもいいようなつまらない話でスミマセンね。

ミミズの移動は、からだを伸ばしたり縮めたり、またはヘビのようにからだをくねらせたりする「ぜん動」運動で行っていますね。

さらに、からだに生えている短い剛毛が、滑り止めの役割をして運動を助けています。

紙の上でミミズを歩かせるとカサカサと音がしますが、これは剛毛が紙と擦れる音で、ミミズにとっては無くてはならない剛毛ですが、逆に動きを制限してしまう面もあるのです。

この剛毛のためにミミズはバック出来ないのです。

ミミズの剛毛もこのマジックと同じ原理で、バックの時は毛の流れに逆らうので、後ろに下がろうとしても下がれないのです。

そのためミミズは、障害にぶつかると、後ろに下がらず遠回りしてでも前に進もうとします。何故バックできないのか?なんて難しいことは一切考えずに、夜の間は一心不乱に土を飲み込み、1日に体重の約1/2ものウンチをしているのです。

いつもジメジメしたところにいて、暗いイメージのミミズですが、不平不満も言わずに、常に「前向き」ないいヤツなんですよ。

あなたは、ミミズの動きを、じ~~と見たことありますか?

例えば、靴などに使うマジックテープを思い浮かべていただいたら判りますが、なでる方向によって手のザラザラ感が違いますね。これは繊維の生え方に向きがあるからですよね。

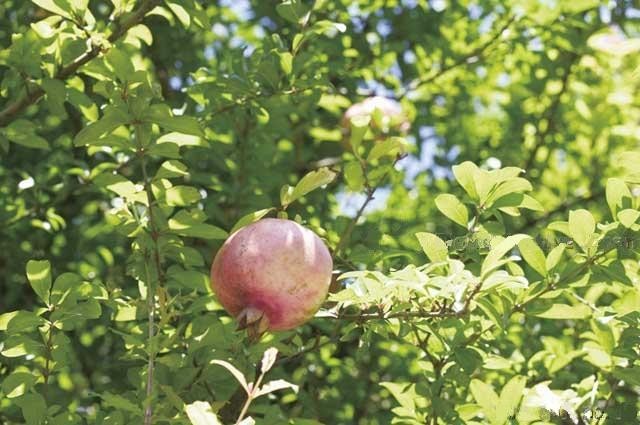

万緑叢中(ばんりょくそうちゅう)に紅一点あり

人を動かすの春色多きを須(もち)いず

緑一色の草原の中に咲く、紅いザクロの花の美しさは、春色の中でも最も美しい。

と称(たた)えている内容なのですが、この「紅一点」は、

もともと草原のなかに一輪の花が咲いている情景を詠ったもので、その花とはザクロの花を意味していて、女性を指していた

のではなかったのです。

これが転じて、唯一異彩を放つものという意味で使われるようになり、さらにそれが男性の中に、一人だけ女性が交じっていることを

しめす言葉へと意味が派生してきました。

最近では、男性ばかりのスポーツチームに、女性が一人交じっていたり、バンドメンバーの中で女性がただ一人などというときに「紅一点」と

いう言い方で使われています。

最近では、甘くておいしいみかんがたくさん出回っていますね。でも以前には、みかんによっては少しも甘くないものがありました。

そんなみかんに出くわした時に遊んでいたのが、「みかんはもんだら甘くなる」という方法でした。

みかんをもんだり、キャッチボールのように投げてはつかんだりすると、不思議なことにほんとうに甘くなったような気がしたものでした。

これは気のせいだったのでしょうか。

いや、気のせいじゃないのです。みかんをもむと、確かに甘くなったような気がしました。もっとも、みかんをもんでも、それで糖分が増すわけ

ではないのです。そうではなく、酸味が少なくなるのです。

みかんの甘さは、甘みと酸味のバランスの問題です。

それにしても、もんだだけで、みかんの酸味が少なくなるというのは、どういうことなのだろう。その秘密はみかんの「自己修復性」なのです。

みかんをもむと、みかんは傷んだ状態になります。すると、みかんは自分で痛んだ部分の修復に取りかかります。修復するのに必要なのは

酸味成分のクエン酸です。みかんが傷めば痛むほど、このクエン酸が使われて減ることになります。即ち酸味が減少するわけなのです。

みかんを投げてつかむという遊びも、もむのと同じようにみかんにとっては大きな衝撃となるため、みかんに傷がつくことになるわけです。

江戸時代にはみかんを焼いて食べる習慣があったらしいのですが、これも同じように酸味を少なくしてみかんをおいしくして食べる生活の

知恵だったのですね。

みかんが修復作業をするとは意外ですが、みかんを傷つける以外に、酸味を少なくするコツとして、みかんの呼吸を活発化させるという方法も

あります。

それ以外に、みかんの皮に切り目を入れて電子レンジで30秒ほど温めると、みかんの呼吸が活発になり、結果として酸味が減少して甘くなります。

それを冷ましてから食べると、甘いみかんを堪能できます。

誰でもできる簡単な生活の知恵ですから、試してみてください。

すっぱいみかんというのは、それだけ酸味が強すぎる状態だから、酸味が少なくなれば、当然口当たりは甘みが増したように感じますね。

呼吸を活発化させるには、みかんをビニール袋に入れて口を縛り、2~3日、太陽光を浴びせるという方法です。

最近のペットブームでも、建物や地区の事情で犬や猫が飼えないご家庭で、金魚を飼っておられて、その金魚が鳴く話を先日しましたが、

金魚が鳴くのを聞けるのは、ラッキーとしか言いようがないのですが、小鳥ならどうですか?可愛いでしょう。

いろいろな小鳥がいますが、中でもカナリヤ、文鳥、インコやオウムを飼ったことがある、或いは今も飼っているという方は、たくさんいらっしゃる

だろうと思います。

その内でもオウムは、見た目もきれいだし、値段も手ごろ、よくなついて寿命が長いので、家で飼うには最適のペットと言えるのではないでしょうか。

その上に面白い魅力が、人の物まねをすることじゃないでしょうか。

マンガの世界では、人と会話するオウムや九官鳥が出てきますが、あれは所詮マンガの世界でのことだと思うでしょうが、それがなんと、

法廷で証言したオウムがいるというのです。

1993年、インド南部のケララ州の地方裁判所での出来事です。

ところが両家が、共に所有権を主張し合い、いつまで経ってもらちが明かないことに業を煮やした判事は、オウムを「証人喚問」しようと、

法廷に出廷させるように命じました。するとそのオウムは、飼われていた家の子供達の名前を早口でしゃべり、証言したのです。

もうこれは間違いなく動かぬ証拠として、決定的な証言となり、判事はその家族に軍配を上げたのです。

賢いオウムのお陰で、この事件はめでたく円満解決したしました。

隣近所同士が、自分が飼っていたオウムの所有権をめぐって争ったのです。

お互いが家でオウムを飼っていましたが、両方の家のオウムが逃げ出してしまいました。必死になって探した結果、一羽だけが見つかりました。

このようにオウムは、日常生活を映し出す鏡となりますので、家族で喧嘩ばかりしていると、悪態をつくオウムに育ってしまいますので、

お気をつけあそばせ・・・

私は牛肉は好きだが、鶏肉は嫌い。

私は豚肉は好きだが、鶏肉は嫌い。

という人はいるだろうか? 鶏肉はだいたい皆好きな人が多いように

思います。肉の好きな人は鶏肉も好きなはずです。

だからケンタッキーフライドチキンは、鶏肉をメインにして

チェーン店展開しているのだろうと思います。

ところで、このチキンですが、一番人気は脚だと思いますが、何気なく食べている脚に、秘密が隠されているのです。

皆さん、鶏肉の脚の右脚と左脚とでは、どちらの脚の方が美味しいと思いますか?

それは、なんと左脚の方が美味しいのです。

その理由は、先ず、ニワトリが寝る姿勢を観察されたことがありますか?

片脚で立つ鳥といえばフラミンゴが有名ですが、鳥類は多くが片脚で立つ習性を持っています。ニワトリは右脚で立つというわけですが、

そうすると右脚に体重がかかり、上げている左脚に較べて肉が硬くなってしまうのです。

もう一つの理由は、ニワトリが運動するときに左脚をよく使うということなのです。

そういうわけで、フライドチキンを買うときは、左足を買うのがお得ですよ。

何でやね? と思うでしょ?

ニワトリは普通左脚を上げて、右脚で立って寝ているのです。

寝るときだけでなく起きているときも、片脚で立っていることがよくあります。

そのため左脚の方がよく発達した脚になるということなのです。

運動するから筋肉が発達し、やわらかくジューシーな風味になるのです。

つまりニワトリは大半が左脚利きなのです。

ただし、あなたにその見分け方が出来るかどうかの問題ですが・・・・?

えっ~私ですか? 私は自分では買いに行きません。

でも そんなの関係ねぇ! そんなの関係ねぇ!

「ニンジンもピーマンも野菜は何でも食べなきゃ、丈夫な強い子になれないわよ」

野菜が嫌いな子供の口答えに、お母さんもしどろもどろで、返す言葉がなくなってくる。

確かにライオンなど肉食動物は肉しか食べないが、それで栄養が片寄らないのだろうか。

肉食動物の獲物は、よほどのことがない限り草食動物である。

彼らは草食動物を食べることで、間接的に植物の栄養も摂取しているのです。

だから時たま、体調が優れないときは、胃の内容物を嘔吐するため、草を食べることもあるという。

学習能力のある子供にそれを説明すると、「じゃあボクは、牛さんのお肉を食べるよ。牛さんは草をたくさん食べてるでしょ、

だから牛肉食べれば野菜も摂れるよ」 なんて言い返される。

大丈夫で~す。そんなときはこう答えてあげればいいのです。

「でも果物たくさん食べてるから、ビタミンCは摂れてるもん!」

「あのね、野菜の食物せんいが大切なの」

「ライオンは野菜なんか食べてないじゃん。それでも強いもん!」

ライオンに、あんたも野菜を食べなさいよ、と言ってやりたいが、彼らにとっては大きなお世話なんです。心配いらないのです。

ライオンが狩をするシーンを思い出してください。

シマウマ、ヌー、ゼブラ、イボイノシシ、キリン、アフリカスイギュウ、カバやその他の草食動物を追いかけているイメージがあるでしょう。

実際、ライオンなんかは、しとめた獲物の消化器官をまず食べます。いくら肉食動物とはいえ植物の恵みなしには体を壊してしまうのです。

そんな時、お母さんはどう返事しますか?

「わかったわ、じゃぁ今日からアンタの食事は牛の内臓だけね!」ってね。

昔からのおとぎ話や伝説には、何等かのいわれや史実があるものですが、浦島太郎が助けた亀とは、

一体どんな亀だったのだろうか?

先ず、オスなのかメスなのかを検証してみましょう。

その点、メスは産卵のためには必ず陸にあがってくるという。

次に亀の種類は何なのだろう?。

ほかは小さな亀ばかりなので、人間はまず乗れないらしい。

つまり、浦島太郎が助けた可能性がもっとも高い亀は、アカウミガメのメスである、と推測します。

しかしここで、新たな疑問が生じる。

アカウミガメ:

1995/02/01指定の絶滅危惧ⅠA類に挙げられている品種である。

考えてみたことありますか? 普通そんなことを考えようとはしませんね。

そんな一見「くだらない」と思えるようなことを、探ってみるのも興味深いものですよ。

海がめのオスは生まれてから海に入ってしまうと、ほとんど一生陸に上がってこない。だからオスではない。

浦島太郎の舞台は、京都府の丹後半島というのが最も有力ですね。

その地域に棲息し、しかも人が乗れる大きさの亀というと、アカウミガメくらいしか考えられない。

涙を流しながら卵を産む海がめだが、普通産卵は夜中である。

亀をいじめていた子供たちは、こんな夜中にいったい何をしていたのだろうか?

子供の夜遊びは、危険ですので止めましょう。

甲羅の長さが70cm~130cmにも達するウミガメで、体重は100Kg~180Kg。

背甲は扁平で赤褐色から茶褐色。腹甲は淡黄色。肋甲板は5対。

背甲には3対の筋状の盛り上がり(キール)があるが、成長に伴い消失する。

食性は動物食の強い雑食で、魚類、貝類、クラゲ等を食べる。

仲良く手をつないで、或いはつながなくても、肩を並べて歩いておられるご夫婦は、誰の目にも羨ましいカップルに映りますね。

人は、そういう夫婦を「おしどり夫婦」と呼んでいます。

それは、オスとメスがつがいで水辺にたたずむ姿が、まことに微笑ましいオシドリにちなんで、仲の良い夫婦を

「おしどり夫婦」として形容していますが、このカモの仲間であるオシドリのカップルは、本当に仲が良い夫婦なのでしょうか?

そこでその生態をよく調べてみると、オシドリの生態は、一夫多妻制というわけではなく、

一夫一妻制ではあるものの、実際の夫婦である期間は非常に短いということなのです。

仲むつまじく見えるオシドリのつがいですが、その相手は毎年変っているのです。

晩秋の季節になると、オシドリたちは水辺に集まってきて群れを形成し、カップルをつくります。

ところが、越冬すると、つがいはすでに離婚しているのです。

交尾のあとにメスが卵を産み、メスが一生懸命卵を温め、子育てしている間に、オスはどこかへ遊びに行ってしまうのです。

夫婦関係が終わってしまってからのオスの行動は、誠に冷たいものですね。

どこかにそれに似た、人間のご夫婦もいらっしゃるかも知れませんが(失礼!)、

オシドリのオスは、あの印象的な美しい羽も、繁殖期が過ぎると抜けてしまい、メスと同じような地味な茶色となってしまうのです。

だからメスも愛想をつかしてしまうのでしょうか・・・?

これじゃ「おしどり夫婦」という表現は、あまり適切じゃないのかも?

そして、年が明けて1月から2月にかけて日が長くなってくると、再び新しい再婚相手を求め始めるのです。

つまり、オシドリの夫婦関係は年を越えずに、そこで完全に縁が切れてしまっているのです。

とても仲の良い「おしどり夫婦」とは言えない関係なのです。

失礼致しました!!

金魚は祭りの風物詩として、金魚すくいがなくてはならないほど人気ものです。

鯉を小さくしたようにも見えるように、金魚はコイ目コイ科の魚なので、鯉の仲間には違いない。

金魚の多くは8~15cmですが、中には30cmにもなるほどの金魚もいます。こうなるといよいよ鯉と区別がつかなくなります。

でも見分ける重要なポイントがあります。それはヒゲなのです。金魚にはヒゲがないのです。

金魚は4,500年以上の繁殖の歴史を持っているとされ、人間と共に長い世代を生きてきた仲間です。

またとても長生きで、70年という記録も残っているそうです。

この金魚が実は「鳴く」ことをご存知でしょうか?

金魚の鳴き声は「ギュッギュッ」という感じの音。

鳴く魚は、金魚のほかにもトラフグやホウボウ、カジカなど結構たくさんいます。

金魚を飼っておられる方、ヒマな時は是非水槽の前で耳を澄ませて聞いてみてください。

家庭でもペットとして、最も多く飼われているのではないでしょうか?

犬やネコは事情で飼えなくても、金魚ならと、多くの家庭で飼っておられるのではないでしょうか。

このように、実に馴染み深い魚にも関わらず、金魚のルーツは余り知られていません。

実は金魚はフナ属で、フナの品種改良・交配を長い年月をかけて重ねていったものなのです。

つまり金魚のルーツは、コイ目コイ科フナ属ということになります。

上手に飼いさえすればまさに一生の友ともなるのです。

金魚の鳴き声はとても小さく、また鳴くこと自体まれなため、この鳴き声を聞けた人はまことにラッキーなことなのです。

鳴くといってももちろん声帯があるはずはない。ノドの奥にある歯をきしらせて鳴くといわれています。

なかでもフグは海釣りでよく釣れるので、鳴き声に聞き覚えのある方もおられるでしょう。「ギュェッギュェッ」という恨めしそうな声なのです。

鯉については、なじみの魚ですので、だいたい大ざっぱにまとめてみます。

それ以外に大きな特徴の一つに、鯉の口を開いてみれば判りますが、両アゴの部分には歯がありません。歯がなければ、どうしてものを食べて

いるのだろうか、と不思議に思うでしょうが、そこには意外な不思議が隠されているのです。

この力強い咽頭歯で噛み砕かれたエサは、からだの奥の消化器系へと送られていきます。

ところが、ここにも鯉ならではの、もう一つの特徴があります。

鯉の消化器系の組織は、人間のように複雑な消化器系の臓器が働いているわけではなく、非常にシンプルな消化システムになっています。

それは、口にはなく、エラの内側の咽の奥にちゃんと、歯は存在しているのです。これを咽頭歯(いんとうし)といい、非常に丈夫な歯が

あるのです。

この歯は、うすのような形が特徴的で、貝殻のようなかたいものでも簡単にすりつぶして、噛み砕くことができるんです。

一説には10円玉を二つ折りに出来るほどの力があるということです。

それは鯉には胃がありません。飲み込まれたエサは、食道から直接腸へと運ばれていきます。

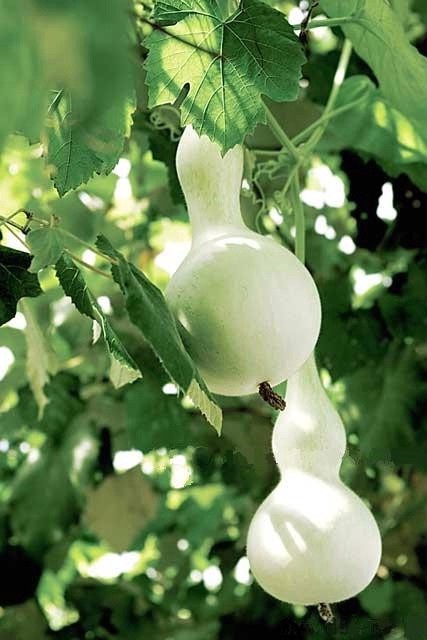

ひょうたんを見て、一番に思い浮かぶのは・・・?

外国の昔話には、ひょうたんのエピソードがよく出てきます。

でも、考えてみるとあのひょうたん、実がついているときは中身がギッシリ詰まっているはずです。

ドリルか長いスプーンか何かでくりぬくのでしょうか?

まず、開花して5、60日経って皮が硬くなったものを摘みます。そして実とつながっている茎の部分を切り落とします。

容器として完成させたいならば口に合うコルク栓などを加工すればいいだけです。

古来、ひょうたんは日本の夏の風物詩だったと言われています。

ひょうたんの栽培は特別難しいというわけではなく、庭で挑戦してみてはいかがですか?

実が収穫できたら、容器にして差し上げたら、きっと喜ばれることでしょう。

あの腰のくぼみ・・・?

思い切って言うと、女性の体型を連想させてくれます。・・・と言うと

女性の方から顰蹙(ひんしゅく)をかうかも知れませんが、

他に例える物が思い浮かびません。

あの独特な曲線に異様に興味を持ってしまいますね。

うどん屋さんで、小さなひょうたんの形をした唐辛子入れなんかユーモアで和み心を感じますね。

例えば「シンドバッドの冒険」ではヒョウタンにぶどう酒を作って入れておくシーンがありますし、「西遊記」では返事をすると中に吸い込まれてしまう

ひょうたんが登場しますね。

日本のことわざにも「瓢箪から駒が出る」というのがありますね。

では、どうやって中をくりぬくのでしょうか?

勿論昔からお馴染みの植物ですから、既にご存知の方もいらっしゃることでしょうが、ここは一つ黙っててくださいね。

もちろんそんなことはありません。

では、容器としてのひょうたんの作り方をご説明申し上げよう。エッヘン!

そして切り取ったひょうたんを1~2週間水につけ、中身を腐らせ、種や果肉を取り出します。

ひょうたんの中は柔らかいので腐りますが、表皮は腐らないのです。

だから後はよく乾燥させ、表面にウルシやニスなどを塗りつければ出来上がりです。

そこへ紐をつければ装飾品としても使えるし、ちょっと絵心のある人は、色付けすれば立派な女体のできあがりで~す。

(スケベ~ですみません!)

ツルを伸ばして高く生育するので、日よけとしての利用価値もあります。

また、果実は若いうちは食用にもなりますし、火にかける以外はあらゆることに利用できますね。

エキスには美容効果があって、きれいなくぼみのある女体を作ってくれます。

(お~い! ええかげんなことを言うなっ!スミマセン!どうもウソらしいです?)

植物には弱い私ですが、「月下美人」という素晴らしいベッピンさんの名前に魅されて、調べてみました。

日本の花の名前には思わせぶりな粋な名前の「虞美人草」(ぐびじんそう)

調べていくうちに、この月下美人の不思議の第一は、年に一度、多くても二度しかその優雅な顔を見せないという。

そこでその詳細を分析しますと、

それでは、

これらの疑問を解決するには、この花の原産地の環境を考える必要があります。

多くのコウモリは昆虫などの小動物をエサにしていますが、木の実や花の蜜などを餌とする「果実コウモリ」と呼ばれる種類もいます。

この小さなコウモリ等はホバリング(一箇所を中心に舞う)しながら上向きに咲いている月下美人の花の蜜を舐めとり、同時に顔を花粉まみれにするほど

の量の花粉を付けて、そのコウモリが別の株の花に花粉を運んでくれれば、受粉が成立することになります。

花粉のキューピッドが夜間活動するコウモリであることを考えると、いくつかの謎は解けますね。昼の熱帯雨林はライバルになる植物がたくさん

あります。それを避けて、月明かりの中でも絶対に目立つ色である白の大輪を咲かせ、更に強力な香りを放って、夜に活動するこの小型コウモリたち

を誘引し、それにコウモリが乗ったくらいで折れてしまうようでは話にならない。

では、数時間で花を落としてしまうのはなぜなのか。という疑問には明確な答えは難しいらしいですが、常緑植物である月下美人は子孫を残すのに

あまり焦る必要がない、という要因があるかも知れません。

また目立つ大きな花を咲かせるために大半のエネルギーを使い切ってしまい、花を長く保つ力がないともいえます。月下美人は年に1度咲くと思われがち

ですが、十分な栄養を取っていれば2回花をつけることもあります。

しかし、いろいろ調べてみても、いくら理屈をこねても、この月下美人の神秘さと不思議さと美しさを解明することはできないように思いました。

正に魅惑の美女のイメージです。

調べている内にその美人の神秘性に魅了されていきます。

「紫式部」

「優曇華(うどんげ)」

「勿忘(わすれな)草」など、

いろいろありますが、中でも最も優雅で気品を感じるのが「月下美人」ではないでしょうか。

しかも人が寝ている夜中にそ~と咲いて、2~3時間ぐらいでしぼんでしまうという秘密主義者ということです。

しかもその花は、白くて優雅な美しさで、20~25cmほどもある大きな花で、目にしみるほどの強い香りを漂わせるという。

どうですか?誰でもこんな魅力的な不思議な花とお近づきになりたいと思いませんか?

先ず分類的には、サボテン科クジャクサボテン属の常緑多肉植物に分類されて、原産地はメキシコやブラジルなどの南米熱帯雨林地帯です。

茎はサボテン科と言われるだけに、葉のような形の葉状茎で、1~2mぐらいに達すると、つぼみの形成が見られ、夜に咲き始め数時間ではかなく花は

しぼみますが、めしべに他の花の花粉による受粉がなければ散ってしまうという。

まず、植物が花をつけるのは、その花粉を動物によって運んでもらうためです。

普通は、主に昆虫がその役目を担っていますが、月下美人の原産地である熱帯雨林地帯では、もっと大きな動物も貢献して

います。なかでも、月下美人がお客さまとしているのは、コウモリです。

月下美人の原産地ではこの小型の果実コウモリが花粉の運び屋さんをしています。

だからその訪花に耐えられる大きさと強く丈夫な茎と花を咲かせる必要がある、というわけです。

そのことからも、花にかけるエネルギーの比率がほかの植物よりかなり大きいということが解ります。花火のように、大きな力を一瞬で燃やしつくすのかも

知れませんね。

皆さんも経験があると思いますが、アリが行列を作ってエサや獲物を

運んでいるのをご覧になったことがあると思います。

ところがどっこい、アリさんはそんなに優しくはないのですよ。

もしも、一つのエサを何匹かで運んでいるのを見かけたら、よく観察して見て下さい。

一応獲物はある方向へ引っ張られていくでしょう。一匹がエサを東の方向に

向かって引いていても、二匹が西の方向に向かって引いていれば、

結局西の方向へ向かう形になるからです。もし、この一匹をエサから放したら

二匹はもっと早い速度でエサを運ぶ事ができるはずなのです。

だから、二匹がエサを運んでいるのを見かけたら、一匹をエサから離して見ると、

このことがよく判るはずです。もう一匹のアリは今までの二倍近い速さで

エサを運びます。

結論、アリたちは協力的な働き者のふりをしているだけなのです。

その中には大きなエサを何匹かで運んでいるのを見て、

「アリさんも偉いなあ・・大きい獲物だとちゃんと協力して運んでいるだなぁ・・」

と感心して見ていたと思います。

実は、アリは協力して獲物を運んでいるのではなく、それぞれが勝手な方向へ

引っ張っているのです。

そうですよ、アリたちは自分勝手に獲物を引っ張り、

独りよがりに仕事をしているのであって、協力しようとか手伝おうなどと

考えているわけではないのです。

「参ったなぁ・・・!だまされていたんだっ!」

多くの植物はおしべとめしべが同一の株にあって、自己受粉して子孫を増やしていきます。

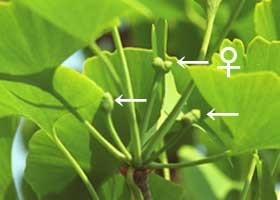

だがおしべとめしべが別々の木にある場合もあります。

これが「雌雄異株(しゆういしゅ)」と呼ばれるもので、つまりオスの木とメスの木が別々に存在するのです。

有名なものではイチョウですが、イチョウは秋になるとギンナンという実をつけますが、

あれはメスの木だけです。

雌雄異株の木は意外と多いのです。よく見られるものではヤナギやクワですが。

クワのメスの木はドドメといわれる甘い実をつけます。

夏ごろに実っているのを見かけた事がおありだろうが、

これが実にうまい。黒くなったものが食べごろで、赤や緑のものは早すぎる。

食べたあとは手に色がついてしまい、多少落ちにくい点が難点ですが、

あのうまさには代えられないだろう。

話がそれてしまいましたが、雌雄異株の木は、イチョウ・ソテツ・ヤマモモ・ヤナギなどは、

株によって雄花か雌花かのどちらかしかつけないので、完全に雌雄異株です。

その他、ハナイカダ・カツラ・月桂樹・サネカズラ・藤・メグスリノキ・イチイ・サンショウ・

ツルウメモドキ・美男カズラ・アオキ・ヤマグワ・イヌビワ・クロモジ・イヌツゲ・ヌルデ・

ヒサカキ・カラスザンショウ・公孫樹・老爺柿・キーウィなど結構ありますね。

寄生植物のヤドリギもそうですが、これらは基本的にオスメス別の木だが、

まれに同株になることもあります。

普通メスの木の方が実をつけたり香りがよかったりと利用価値が高いので重宝されますが、

数もオスに比べると少ない場合が多い。植物に限らず、動物界でも一般的にメスのほうが大きく力も強い。

やはり女は強い、ということなのだろうが、人間社会も今は女性が強い強い…

オスの木とメスの木

オスの木とメスの木 イチョウ(オス)

イチョウ(オス)

イチョウ(メス)

イチョウ(メス)

ハナイカダ(オス)

ハナイカダ(オス)

ハナイカダ(メス)

ハナイカダ(メス)

カツラ(オス)

カツラ(オス)

カツラ(メス)

カツラ(メス)

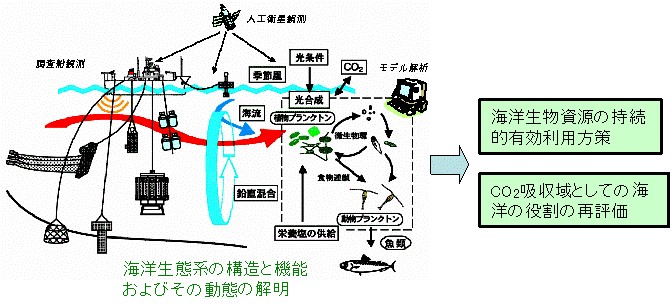

■独立行政法人水産総合研究センターのチーム

「ネオカラヌス」という動物プランクトンが温暖化の原因といわれている二酸化炭素を

深海に封じ込める働きをしていることが明らかにされ、asahi.comでも報道された。

今回の研究で、「ネオカラヌス」は日本が1年間に排出する二酸化炭素(CO2)の半分近い量を、

数百年間封じ込める働きをしていることが判明した。

日本は年間13億トン程度のCO2を排出するが、ネオカラヌスが吸収するCO2は5.9億トンと推定される。

「ネオカラヌス」は、体長5~10ミリのとがった頭を持ち、体に油をたくさん蓄えている。

北太平洋に生息し、春から初夏には、光合成でCO2を吸収した植物プランクトンを食べて

表層付近で育つ。夏になると千メートルを超す深海まで潜って休眠し、脱皮し、卵を生んで死ぬ。

休眠中のネオカラヌスが魚に食べられると、排泄や腐敗による拡散などでCO2が深海に

蓄積されることになる。

やがてこの炭素は浅い海に戻るが、それには数百年の期間がかかる。

ネオカラヌスが1年間に表層から深層に輸送する炭素量は、北部北太平洋全体では、

8トントラックで1325万台分(1億600万トン)に達します。この動物プランクトンは、

深層の様々な生物の餌になっているので、深層生態系に食料を輸送する物流システムの

役割を果たしているといえます。ネオカラヌスによる深層への年間炭素輸送量は、

オホーツク海やベーリング海が特に多いことがわかりました。

こうして海洋は、大気中に放出される二酸化炭素の約1/3を吸収しています。

この二酸化炭素は植物プランクトンに取り込まれ、魚類等のえさになっていますが、

喰う喰われるの関係には不明な点が多く、吸収された二酸化炭素の行方の研究は未だ

十分とは言えません。

でもこの地球温暖化の問題を考える上でも、海洋プランクトンの研究が急務であることは

いうに及びません。

「地球温暖化について」>

をテーマに取り上げましたが、この研究発表は注目に値すると思って、まとめてみました。

動物プランクトン:

プランクトンは海中や淡水の中にただよってくらす原生動物など単細胞の生物の総称。

ワムシやミジンコなど小型の多細胞動物のほか、軟体動物や節足動物などの幼生もふくまれる。

魚類など水生動物の餌として重要である。

動物プランクトンは葉緑体をもたない動物性の浮遊生物で、水の流れにさからって泳ぐ力がきわめて

弱い生物を総括していう言葉で、小さなものは原生水生物や珪藻など顕微鏡サイズのものから、

大は傘の直径が1mをこすクラゲ類などもふくまれる。

プランクトンは分類学的単位ではなく、生活の類型による分類である。

動物プランクトンの多くは、表層で植物プランクトンを食べて成長します。

毎日数100mに達する鉛直移動を行ったり、夏になると500mから1500m程の深海にまで移動して

そのまま越冬する種類もいます。

海洋全体の物質循環においても、重要な役割を担っており、海の豊かさはそこにすむプランクトンに

よって決定されるといっても過言ではない。

どこの動物園へ行っても、ゾウは人気ベスト3には必ず入っていて、

広く愛されている動物だと思います。

この鼻ですが、上唇と鼻が極端に発達したもので、全て筋肉でできていて

骨はありません。

ゾウの鼻は匂いをかぐ以外にも、草をむしったり、木の実をとったり、

水を口まで運んだりと、人間の手のような働きをしている。

さらに、鼻の先端には「指状突起」と呼ばれるものがついており、

これと鼻腔の吸引によって、なんと針ほどの大きさでもつかめるという。

現在生息しているゾウはアジアゾウとアフリカゾウの2種類しかいないのです。

ゾウは寿命も人間と同じくらいで、主に血縁関係にある仲間で群れを作り、

子供をしつけるなど親近感が持てる生活をしています。

また、ゾウは葬式をするとも言われている。死んだゾウの前に一列に並び、

順番に優しく鼻で体を撫でてやるのです。時には花をそえることも目撃されて

います。なんとも情のある行動に胸が熱くなりますね。

ちなみに、ゾウは長老のメスが群れを率いている母権制度の社会性を持つ

といわれています。

おとなしく、のんびりしていて、それでいて力も強い。頭もよく、

サーカスでも人気がありますね。

また山間部の多い国では訓練されたゾウが荷物運びや材木の切り出しなどにも使われています。

それに加えて、あの特徴的な長い鼻も、愛される要因のひとつでしょう。

ゾウの視力はあまり良くなく、頭も大きく動かすことはできません。

そのため耳や鼻から得られる情報に頼ることになり、これらは大きく発達

しているのです。

もちろん、鼻としての機能もきわめて高く、空中に高く掲げることでわずかな

匂いも感じ取ることができるのです。

実に精巧で器用な鼻なのです。

体が大きく、耳も布団のように広がりを持つのがアフリカゾウで、

比較的小柄で耳も小さいのがアジアゾウです。

前述の指状突起はアジアゾウは一本、アフリカゾウは二本と、細かいところ

にも差異があります。

子供の頃上手にしつけられなかったゾウは凶暴なチンピラゾウになることがあるそうで、

これも人間と良く似ていますね。

アフリカゾウに至っては成熟したオスは群れを追い出されてしまい、寂しく単独で暮らすか、

同じような仲間で群れを作るようになるそうです。こういうところまで人間に良く似ていますね。

秋といえば紅葉(こうよう)、紅葉(こうよう)

といえば紅葉(もみじ)ですね。

コウヨウとモミジは同じ漢字を書くのでややこしい。

だが、紅くなる葉のことは紅葉(こうよう)でいいのですが、イチョウなど

黄色くなるものについては「黄葉」(こうよう)と呼ぶ。

ところで、我々が普通にモミジと呼んでいる植物は、正しくはモミジという

名前ではない。実はこれがカエデなのです。

中でもカエデが美しく赤くなるのでいつの間にかカエデ=モミジと呼ばれる

ようになったのです。昔から「もみじがり」という言葉がありますが、

これは一種類の植物ではなく紅葉する植物全体を指して使われた言葉です。

さて、このように秋になると葉の色が変わりますね。この赤や黄色の

なんとも趣きのある色合いを眺めて、日本のように四季のある国に生まれて

きてよかったなあ・・と思える季節でもあります。

秋に紅葉(黄葉)する植物は先に挙げたカエデのほかにコナラ、ヤマザクラ、

イチョウ、ポプラ、ヌルデなどがあります。これらはみな落葉樹で、秋から冬に

かけて葉が落ちます。

紅葉と黄葉ではその仕組みが若干違うのですが、それは色素の違いだけで

基本的には同じです。

黄葉も葉緑素が壊れる所までは同じです。ただ、それまで葉緑素に隠れて

見えなかったカロチノイドという色素が見えはじめ、黄色く見えるのです。

落ちた葉は一見なんの役にも立たないように思えますが、さにあらず。

木や動物の大事な栄養になっているのです。特にカロチノイドを含む葉っぱ

はビタミンAを合成する原材料ともなる。

読みはどちらも「コウヨウ」なのでモミジを見てもイチョウを見ても

「コウヨウが綺麗だね」と言える訳です。最近は両方ひっくるめて紅葉と

呼んでいますが、赤(紅)と黄で漢字が違う事は一応知っておきたいですね。

モミジは元来秋に紅葉する植物の総称なのです。

日照時間が短くなり根の働きが弱って、養分を得る事ができなくなるからなのです。

お荷物になる葉を捨ててしまおうという訳なのです。そして紅葉また黄葉する

謎はこの落葉と密接なつながりがあるのです。

まず葉っぱが緑なのは、ご承知のように葉緑素が含まれているためですね。

落葉樹は葉を落とす前の時期になると、葉と枝の間に離層という水分を通さ

ない層を作ります。これによって葉には養分がいかなくなり、葉緑素が壊れ

始めます。すると葉の中にあった糖分からアントシアニンという紅い色素が

作られ、これによって葉が紅く変わるのです。

落ち葉は栄養満点なのです。自然界とは実にうまくできているものですね。

スーパーの食料品売り場や八百屋さんでは、沢山の野菜が並んでいるが、

中でも人気のある野菜がキュウリ。サラダにしてよし、漬物にしてよし、

きゅうりもみにしてもよしと、主婦にとっては何かと便利な野菜ですね。

ところでこのキュウリ、まっすぐなものがほとんどで、三日月のように

曲がったキュウリなんてまず見かけないようになりましたね。

しかし一昔前の自然食ブームのときには「まっすぐなキュウリは農薬を

沢山使っている」といううわさが流れ、曲がったキュウリがもてはやされた

時期がありました。今でもそう思っている方もおられるかも知れません。

でも、農薬を使わないで有機栽培で作られたキュウリが曲がっているとは

限らないのです。というのは、形が悪いのは農薬を使わないからではなく、

実をつけるときの栄養が片寄っていたためなのです。

曲がっているかどうかで有機か無機かの判断なんてできないし、

ましてや農薬がどれだけ使われてるかの目安にもならない。

判るのはそのキュウリの品質が悪いというだけのことなのです。

有機栽培でもきちんと作ればまっすぐなキュウリができるはずなのです。

だから真っ直ぐなキュウリでもなんら心配することはなく、

むしろ曲がったキュウリを買わないようにした方が良さそうですね。

カマキリは昆虫の中でも相当ユニークな部類に入るのではないでしょうか。

逆三角形の顔、目つき、体型、そして鎌まで持っています。

産卵や捕食も特異なのですが、私が興味深いのは

「メスが交尾後にオスを食べてしまう」というちょっと恐ろしい生態なのです。

このよう書くと、カマキリのメスはイメージが悪く、またオスは可哀そうな昆虫、

という印象を持つと思いますね。

メスには交尾後にオスを食べてしまうという習性が在る訳ではないのです。

知りたいか? それじゃ・・・

その上に、メスは交尾後のみならず、交尾の最中にオスを食べてしまう

こともある。 食べてしまうメスもメスだが、オスはもっと凄い。なんと頭を

食べられながらも、Hを続けることができるのですよ。

このような行動の原因のひとつには、カマキリの餌の識別能力が高くない

ことが考えられます。カマキリは基本的に、目の前にある動くものに飛びついて

食べてしまう習性があります。

そこでもう一つ疑問に思う事が有ります。それは、オス・メス両方とも

複数回Hが可能という点なのです。

オスは交尾相手のメスを見つけると、ときには何時間もかけて慎重に

メスに近づき。うまく先手を取ってメスの背後に回り込むことができれば、

カマでメスをしっかり押さえて事を果たし、何事もなく離脱できるのですが、

たまに体の大きなメスに勝てずに、襲われて食べられてしまうということが

あります。

このような事態に備えて、オスは前述のように体の大部分を失っても

Hが出来る仕組みを備えているらしい。決して食べられることを前提にした

仕組みというわけではなく、もし離脱できなかった場合にも目的を完遂する

ための、極めて便利な能力を兼ね備えていると言うべきでしょうね。

ついでに、それでは何故H後にメスがオスを食べてしまうという話が、

事実とはいえ広まったのでしょうか?

それは、カマキリの交尾の観察を、虫籠のような密閉空間で行ったことに

あると思われます。自然の中であれば、オスは夜間に闇にまぎれてHをして、

ハイ!じゃね・・とさよならするのが可能なのですが、観察のため閉鎖された

籠の中ではそうはいかない。たとえ無事にHが済んだとしても、その後餌と

間違えられてメスに食べられてしまう、というのは体格を考えれば当然あり

得る話ですね。

もともと何でも食べるカマキリは、餌が極めて少ない状況では共食いをして

しまう。これはオス・メスの別ではなく、弱肉強食は自然界の摂理です。

虫籠の中に数匹のカマキリを入れて餌をやらずに置とけば、数日後には

一番強い一匹だけになってしまっているでしょう。

こうした現象と、交尾の際のメスの捕食が混同され、メスは交尾の時に

必ずオスを食べてしまう、という誤解が広まったものと考えられます。

外見も特徴的といえますが、その生態もなかなかユニークなんですよ。

しかし、それではカマキリのメスは気の毒なので、カマキリのメスの名誉ために、

またオスは子孫のために命を犠牲にしている男の鏡のような存在なのだ、

という誤解を解消する為に説明しておかねばならない。

また、オスにはメスに進んで食べられる本能を持っている訳でもないのです。

それじゃぁいったいどういうこっちゃ?

カマキリはオスよりメスの方が体が大きくて強いのです。交尾の後、メスは

体の小さなオスをむさぼり食ってしまうのです。これは、オスの体を食べる

ことで産卵に必要な栄養を蓄えるためなのです。

頭だけではない。頭、胸、上半身と食われ続けて、最後には生殖器のある尻の

部分だけになってもなお数時間に及ぶHを続けることができるということらしい。

それに引き換え、もう私なんか数時間なんてとんでもない。

・・・で・・です。・・・は何?・・は何?(コラッ!深く考えない!!)

どうも、メスはHの際、オスのことをH相手と認識することができず、単なる動くもの

ととらえてしまい、その本能で食べてしまっていると考えられます。

オスはH後に必ず食べられてしまうということが必然ならば、何度もHのできる

能力は必要が筈ですよね。

実際は、Hの際にオスが食べられてしまう確率はかなり低いのです。

それは、オスはメスに食べられるのを必死で避けているのです。

な~~んだ、必ずじゃないんだ!

フクロウとミミズクってなんで名前の違いがあるのだろう?って思ったことはありませんか?

そこで、フクロウとミミズクの名前の違いを比較してみましょう。

頭の上あたりに耳のような羽がありますね、それは羽角(うかく)と呼ばれていて

実際は耳ではなくただの毛の房なんです。

この左右対称ではない耳は音で遠近感を感じ取り、暗闇でも獲物位置が正確に

キャッチする事が出来る優れた聴力の耳なのです。

こちらの様に、羽角がなく丸い顔を持ち足に羽が生えてない方が一般的に

フクロウと呼ばれています。

このように顔の面積が大きく集音装置の発達してるフクロウ・ミミズクほど

目よりも耳を狩に利用すると言われてます。

フクロウ:

ユーラシア大陸北部、日本(北海道、本州、四国、九州)全土に生息しています。

ミミズクは左の絵を見てください。

ミミズクは左の絵を見てください。

実際の耳はもっと下で、目と同じ高さにあり、顔の集音装置と成っている羽と頭の羽の境目くらいに

大きな穴があいていて、それが耳です。

そして面白い事に、ミミズクの耳は左右対称にはついていなくて、正面から見るとどちらかの耳が高く、

どちらかの耳は低い位置についています。

普通の鳥は目は側面に付いていますが、ミミズクの目は人間と同じように

顔の平らな面に並んでついてます。そしてくちばしは前に飛び出ています。

この顔の作りは狩をする時に非常に役に立つ作りにも成っています。

この平らなパラボナンアンテナの様な顔は、音を集めて聞きやすい集音装置の

役目をする為にこのような顔になっています。

顔磐が大きければ大きいほど聴力にすぐれた種類だと言われています。

こういった顔の作りが特徴なんです。そして足に毛(羽毛)が生えている種類が殆んどです。

一方フクロウは右の絵を見てください。

一方フクロウは右の絵を見てください。

耳は種類によって多少の大きさの差はありますが、顔の中で目と耳を除いたら

後は何にも残らないのではと思うくらい耳はパーツとしては大きいスペースを

取っています。

メンフクロウなどは完全な暗闇でも音だけで正確に二十日鼠の位置を捉え

狩をすると言われるくらいです。

鳥綱フクロウ目フクロウ科に分類される鳥。

幼鳥全長50cm。背面の羽毛は褐色で濃褐色、灰色、白の斑紋が入る。

腹面の羽毛は灰色で、褐色の縦縞が入る。虹彩は黒い。

頭部に外耳状の羽毛(羽角)はない。

幼鳥は全身が白い羽毛で覆われている。

一般に植物は、太陽からの光エネルギーを水と空気中の二酸化炭素(Co2)

によってブドウ糖などの炭水化物に変換することを光合成と呼ばれています。

この光合成は「葉緑素(クロロフィル)」によって行なわれるのは御存知だと

思いますが、植物の葉が緑色なのは、この葉緑素が緑色の光を反射する

からです。 植物の緑色は、その植物が光合成能力をするという印と言えます。

しかし、中には葉っぱが緑色ではない植物も存在します。

これらの紅葉する植物の場合、葉緑素は普通の緑色の葉と同じだけ存在し、

そこに赤色の色素が加わっているために赤や紫に見えていると考えられます。

実験ではアカカタバミの光合成を調べると、やはり普通に光合成ができています。

ところが、赤キャベツや赤ピーマンは話が違う。実はこれらの植物の赤い部分

には葉緑素が存在せず、ほとんど光合成をしないのです。

店で売られている赤キャベツには、緑色の部分がないように思えるかも

しれませんが、畑などで生育しているときには、緑色の開いた葉が回りにあり、

赤いのは中央の「玉」の部分だけなのです。

これは赤ピーマンも同様で、葉っぱに頼って光合成を行ない、実をつけるのに

必要な養分を得ているのです。

では、実で光合成をできない赤ピーマンよりも、緑のピーマンのほうが栄養が

あるのだろうか。

最後に、紅葉した葉の光合成について。

植物の光合成はまさに驚異のシステムです。 人工の光合成システムは

科学者にとって大きな夢であり、盛んに研究が行なわれていますが、

植物と比べるとその変換効率は雲泥の差があります。

最新のナノテクノロジーでは髪の毛一本の上にジャングルジムを作ることさえ

できると言われていますが、それほどの技術力をもってしても、これほどに効率の

よいエネルギー変換システムは作れていないのです。

すぐに思いつくのは写真の紫キャベツや赤ジソですが、赤ピーマンはそれこそ

真っ赤だし、アカカタバミも葉から茎まで紫色をしています。

また、モミジやビヨウヤナギのように、元は緑色でも紅葉する種類はどうなの

だろう。紅葉した葉も光合成できるのだろうか?

赤ジソの実験でも同じです。どうやらこれらの植物の場合、葉に赤い色素が

加えられていても光合成の効率にはほとんど影響がないらしい。

赤いピーマンでも立派に成育している以上、養分は十分に足りていると

考えられます。

実が緑のものは、補助的に実でも光合成ができますが、実が出来ないからと

いって栄養価が落ちるということはなさそうです。

紅葉では、徐々に緑から赤や黄色に葉が変色していきます。これに伴い、

緑の部分が減るにつれて葉緑素は分解が進み、光合成の能力も減少して

ゆきます。最終的に落葉する状態のときには、光合成はまったく出来無い

状態になっているのです。

もう夏も終わり、秋を迎えようとしています。でも今年のように猛暑が

続くような夏には、冷たく冷えたスイカは最高の清涼食品じゃなかった

でしょうか。

私も経験がありますが、種なしスイカにめぐり合う時があって

じゃぁ・・このような「種なしスイカ」はどうして作られるのでしょうか?

先ず種のある普通のスイカは、遺伝の性質を決める染色体が

二組ある「二倍体」と呼ばれるものです。

種がないから三倍体から三倍体のスイカは作れない。

先ず一年目には普通の二倍体の種をまきます。双葉が開いた時に、

コルヒチンという染色体の数を倍にする作用を持つホルモンを育てると、

四倍体の染色体を持つ種が出来ます。

二年目は、四倍体の種を育て、雌花に二倍体の雄花の花粉を

付けると、三倍体の種が出来るのです。

そして三年目に三倍体の種をまくことによって、

ようやく種なしスイカが収穫出来るようになるのです。

このように大変手間が掛かるので、現在ではあまり作り手がなく、

見かけることが少なくなっています。

普通のスイカの3倍の期間がかかっているのだから、3倍から4倍ぐらいの

付加価値を認めてあげますか?

皆さんもたくさんスイカを食べられたことと思いますが、その時に

どうしても気になるのが種ですね。中には気にせず飲み込んでしまう人

もいますが、一般的には取り除きながら食べるでしょうね。

「あれっ!これ種ない!どうして?ラッキー~~!」

なんて大喜びしますよね。

最近急速に進化しているバイオテクノロジーの技術で、遺伝子の

組み換えでもして、簡単に作っているのだろうと思うのは、

それは大きな間違いです。

実は、かなり地味な作業を根気よく時間をかけて作られるのですよ。

それに対して、種無しスイカは染色体が三組ある「三倍体」と言って

種を作る能力のない特別な種類なのです。

そこで二倍体のスイカを何とかして三倍体にするのですが、

これがなんと三年かかるのです。

いわゆる(4+2)÷2=3 でしょうか。

種なしスイカ 1個¥4,000~¥5,000 で買いますか?

買わない? それじゃ作らない!

人間も困ったもので、そっとしておけばいいものを、動物なら

いいだろうと、あの手この手といじくり回しているのが、

「かけあわせ」です。

先ず動物の雑種では、

「ライオン」と「ヒョウ」のかけあわせが「レオポン」

では、鳥のかけあわせはどうなのだろう?

少ないケースですが、いくつかの雑種が試みられています。

白文鳥とのかけあわせだと灰色になり、桜文鳥だと黒っぽい

色になってしまいます。

ジュウシマツとのかけあわせは、「キンカ鳥」との「キンジュウ鳥」

と呼ばれるものもあり、「キンパラ」「ギンパラ」「コキン鳥」

などとも交配させることも出来るようです。

ジュウシマツはこのように、鳥の中ではかけあわせに敵した

種類のようで、性格がおとなしく、違う種類の鳥とも仲良く

なりやすい鳥のようです。

文鳥やキンカ鳥のオスの中でも比較的性格のおとなしくて、

人になついたオスと結婚させます。

もう一種類、鳥の中でかけあわせが可能なのが、インコ類です。

でも小桜インコとボタンインコとはなぜか相性が良いらしいので、

かけあわせが成功している例があります。

このように、鳥同士のかけあわせは、出来ないことはないのですが、

何故もっと試みが盛んにならないのでしょうか?

色が混じってくすんだ色で、魅力的な色合いにならない。汚い色や

醜い模様などは優性遺伝で、二世の鳥はそういう悪い部分ばかり

受け継いで生まれてくるという。

そんな訳でニーズもない上に、あまり良いことが少ないというのが、

鳥のかけあわせ雑種なのです。だから人間の都合でごちゃごちゃ

かき回さず、生き物はあるがままの姿が一番自然でいいのです。

「イノシシ」と「ブタ」のかけあわせが「イノブタ」

「ロバ」と「ウマ」のかけあわせが「ラバ」

などが珍しくて有名なところでしょう。

「ジュウシマツ」と「文鳥」のかけあわせが「ブンジュウチョウ」で

ジュウシマツを少し大きくした感じで、色は当然ですが、

かけあわせる文鳥の種類によって変ってきます。

一方ジュウシマツのメスは、卵を育てるのが上手なので、

かけあわせた卵を産む担当課長です。

でもインコは性格がきつく、他の種類とは仲良くなり難い鳥です。

だからセキセイインコならセキセイインコ同士で飼わないと

ダメなのです。

最近何でも珍しいものに人気が出きている時だけに、商売としても

成り立つのではないかと思いますが、かけあわせた雑種の

鳥は、苦労して産ませて育てた割りには、色がきれいにならないという。

そうです自然が一番!

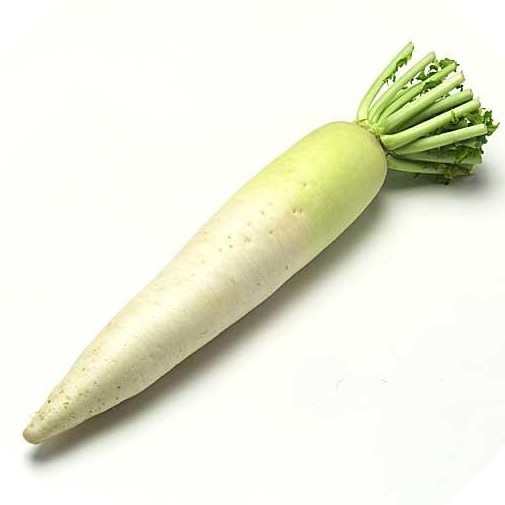

人参が赤いのはカロチンですが、大根が白いのは何という色素でしょう。

残念ながら白い色素を持った植物というのは存在しないのです。

白い花もたくさん有りますが、皆純粋な白ではなく、薄いクリーム色や

薄い黄色だったりする訳です。

雪を水に入れると融けてしまって透明になってしまいますね。

これは雪の結晶の中に水が入り込んで、光の乱反射をなくして

しまうからです。

また曇りガラスの表面にセロテープを貼ると、その先が見えて

しまいます。曇りガラスに付いている凸凹にセロテープののりが

入り込み凸凹をなくしてしまうからです。

同じように大根も煮ると透明度が増しますね。水がすき間に滲み

込んでしまうからです。

余談ですが、大根は白とは限らない、ハツカ大根などは赤いものと

白いものと両方あるようです。

大根が白いのは雪や雲、曇りガラスが白く見えるのと同じ理屈で、

雪や雲もそれ自体には何の色も付いていないのです。

しかしその小さな粒がたくさん集まると、その粒同士で光が乱反射

されて白く見えるのです。

大根も同じ理屈で、大根の繊維自体は色が付いていなくても、

集まることで白く見えるのです。

赤い沢庵、赤い大根おろし、赤い大根のおでんなどは如何ですか?

そんなもん赤んで、食べる気せえへん!

今日(実際は昨日)は雨も降っているので、近くの馴染みの店へ買い物に行った。

確かに商売で売れ行きが悪かったり、お客さんが少ない時に、

良く聞く話ですが、閑古鳥ってどんな鳥やねん?本当にいるのか?

と思いますよね。だから当然です。ちょっと調べてみました。

時間もかけたことですし、少しだけお付き合いしてください。

閑古鳥という名は正式名のカッコウの古い呼び名で、ユーラシア大陸

とアフリカで広く繁殖し、日本には夏鳥として5月ごろ飛来します。

人気のない林の中で響き渡る「カッコ~・・・カッコ~・・・」の声は、

確かにし~~んとした情景を一層寂しく心細くするのでしょう。

「憂きわれをさびしがらせよ閑古鳥」

と詠んだものがあり。閑古鳥の鳴き声の静寂さを物語っています。

私が行った小さな店などは、お客が全くいなければ、

さほど注目されることもない。しかし例え一人でもお客がいると

逆に「お客さんいないなあ、暇そうやなあぁ!」と思ってしまう。

私のような客でも、居てくれるだけ有りがたいと思ってもらいたい。

閑古鳥(=カッコウ)には、「托卵」(たくらん)という習性があります。

興味のある方は読んで見てください。↓(すぐ次のページです)

大した買い物でもないので、立ち話で世間話をしている中で、

「ほんまにあきまへんわ、売れませんな、ご覧の通り閑古鳥が

鳴いてなすわ、さっぱりでんな」とぼやくことぼやくこと。

本当に暇そうでしたが、「閑古鳥が鳴いてますわ」って何処からも

何の泣き声も聞こえてこない。当たり前やこんな店で鳴く訳ないやろ。

でもこの話あまり面白くない。調べていても興味が湧いてこない。

全長35cmぐらいで、背面の羽毛は灰色ですが、メスや幼体では

褐色の個体もいます。胸から腹にかけての羽毛は白く黒い横縞が

入っています。

森林や草原に生息するホトトギス科で、日本では主に山地に生息

しますが、寒冷地の場合は平地に生息します。

食べるものは昆虫類等を食べる。主にチョウの幼虫を食べると

言われています。

松尾芭蕉の句には、

店員がぼけ~としていたり、ネコがネコろがっていたりしていたら、

余計に暇そうに見える。

やはり「閑古鳥が鳴いてますわ」と言うだけ、閑古鳥が鳴いてくれる

だけマシなのだろう。

カッコウ、ホトトギスなど、カッコウの仲間は「托卵」という

習性を持っています。

カッコウはモズ、オオヨシキリ、ホオジロなどの巣に托卵します。

カッコウが産卵するとき、これらの巣から卵を一個抜き取り、

代わりに自分の卵を1個産み付けます。

一羽のカッコウが巣に卵を産みつけた後、別のカッコウが同じ巣に卵を

産むことがあります。

またカッコウの卵を見破って排除する鳥もいます。

「托卵」(たくらん)とは、自分とは異なる他の鳥の巣に卵を産みつけ、

巣の持ち主に自分のヒナを育てさせるというものです。

近年ではオナガに対しても托卵を行うことが確認されています。

カッコウのヒナは短期間(10~12日程度)で孵化し、巣の持ち主

の他のヒナより早く生まれることが多い。

先に生まれたカッコウのヒナは、巣の持ち主の卵を巣の外に放り出してしまい、

自分だけを育てさせます。

二つの卵がほぼ同時にかえった場合、2羽のヒナが落とし合いをします。

敗れたほうは当然死が待っている。

それに対抗し、カッコウもその鳥の卵に模様を似せるなど、

見破られないようにするための能力を発達させており、

これは共進化の典型です。

先ず蚊について・・・

ところで、日本環境衛生センターという所が行った実験によると、

・ガラスポットでは12日間に90%がふ化したのに、

銅製ポットの幼虫は、入れた初日から死に始めており、

銅が蚊の発生を抑る効果が実証された。

「お墓の花刺しに10円玉を入れて置くと、蚊がわかない」

という話もまんざらでもない話だし、

蚊は、熱帯地方から北極圏近くまでいて、低地から高山の

てっぺんまで生息している。

蚊(ヒトスジシマカ)の幼虫を、水の入った銅製のポットと

ガラス製のポットに入れて、その生育を調査した結果。

・銅製ポットでは15日間で1匹もふ化しなかった。

蚊の発生する水槽やドラム缶などに銅を沈めて置けば、

蚊の発生を抑えることが出来るかも知れない、というお話です。

夏が終わってから、こんな話手遅れですね。スミマセ~ン!(笑)

朝起きて洗面所へ入るなり、目の前にクモがぶら下がってきた。

普段なら手でぎゅっと握って、外へほうり放すところなのに、

ちょっと待てよ・・・ふと思い出した。

聞くところによると、朝のクモを福の神として信仰した地方もあるという。

そんな朝クモを殺したり、いじめたりしてはとんでもないことに

なるのでは・・・という思いがした。掴まなくて良かった。

一方、「夜のクモは縁起が悪い」とか

地方によっては、夜クモを見つけると「夜クモ(よくも)来たな」と

言って忌み嫌ったということです。

皆さんこのような話を信じますか? どう思いますか?

「朝のクモは金なり」と言われる。朝クモだ。

「朝のクモは商売繁盛」とも言う。

今日は何か良いことがあるかも知れない。

確か群馬県、愛知県、島根県、高知県などでは、

クモは、不思議な霊力を持った虫としてあがめられ、

恐れられてきたということですが本当かな?。

「夜のクモは殺せ」ということも聞いた事がある。

ただグロテスクな外観がもたらす恐怖感だけが理由ではなく、

夜出現する神を恐れ、クモに投影された神を幻想したのだろうか。