「ちょうちょう ちょうちょう 菜の葉にとまれ菜の葉に飽いたら さくらにとまれ・・・・・・・」

幼い時に誰もが口にした、懐かしいこの歌を知らない人はいないだろうと思うほど人気のある歌です。

明治の初め頃は、まだ唱歌が一曲も存在しなかったという時代です。

しかし「さくらの花のさかゆる御代に」は原詞であって、今日歌われている「桜の花の花から花へ」は、後に改訂されたということは知らない方が多いのではないでしょうか。

さらに、この歌に2番があることを知っている人はどのくらいるだろう?

ひとつの歌で作詞者が2人というのも珍しいのですが、タイトルが「ちょう ちょう」になっていながら

ちなみに、この曲はもともとスペイン民謡だった。日本だけでなく、世界各地でさまざまな歌詞をつけて唄われています。

………………………………………………………………………………………………………………………………

『ちょう ちょう』

(1)作詞 野村秋足(あきたり)

(2)作詞 稲垣千頴(ちかい)

現在でもなお、1年生の教科書に掲載される番付としては、勿論横綱級の歌です。

1881年(明治14年)11月に、日本で最初の音楽教科書『小学唱歌集 初編』が発表されました。その時にこの歌が編集されましたが、入学前から殆どの子供達が口ずさんでいる歌でした。

ところがこの『小学唱歌集 初編』を編集する際に付け加えられたものなのですが、

1番の作詞者が野村秋足(あきたり)なのに、

2番の作詞者が稲垣千頴(ちかい)になっています。

そして1番が「ちょう ちょう」 なのに、

2番が「すずめ」になっています。

2番が「すずめ」になっているのも理解に苦しみますが、何故すずめなのかについては、いまだにはっきり判りません。

作曲 スペイン民謡

ちょうちょう ちょうちょう

菜の葉にとまれ

なのはにあいたら

さくらにとまれ

さくらの花の 花から花へ(さかゆる御代に)

とまれよあそべ あそべよとまれ

おきよ おきよ

ねぐらのすずめ

朝日のひかりの

さしこぬさきに

ねぐらをいでて こずえにとまり

あそべよすずめ うたえよすずめ

★池ばたけに蛙がぴょこぴょこ七(なな)ぴょこ八(や)ぴょこ九(ここの)ぴょこ十(と)ぴょこ

★内(うち)の茶釜の茶袋に茶が無(の)うて隣の茶室の茶釜の茶袋に茶があって

★蛙青巻紙赤巻紙赤巻紙青巻紙

など早口言葉は、アナウンサーの登竜門のように苦しめていますが、

その内でも早口言葉の代表格とも言うべき「東京特許許可局」

「こんなややこしい名前を付けたのは、いったい誰や! 電話に出る人だって名乗る時大変じゃないか!」

この舌が絡まりそうな名前の許可局は、まさに早口言葉を考え出した人が勝手につけた名前の産物だったわけだ。

現在日本に存在するのは、「特許庁」であり、これは国の機関。

また特許は「審査」し、「認可」されるものであり、特許庁が「許可」するものではない。

だから、特許庁の中に「許可局」という部署が存在する事はありえないのだ。

日本に「専売特許条例」が公布され、農商務省に専売特許所が設立されたのは、1885年(明治18年)で、その後 名称は何度も変っているが、「東京特許許可局」という名称になったことは一度もないそうである。

と文句の一つも言いたいところだが、実際、そんな名前の局は日本中どこを探しても実在しない。

考えついた人を褒めるしかない。

だから東京などと地名が頭に付くことはない。

「一富士 二鷹 三なすび」の後、四・五・六まである。

初夢に見ると縁起がよいといわれる「一富士二鷹三なすび」の諺ですが、

◆ 大願成就説

◆三大仇討ちに由来する。即ち、富士は曽我兄弟、鷹は赤穂浪士、なすびは荒木又右衛門をあらわ すという説

◆徳川家康の好んだもの

◆ 縁起のよいもの(こと)の語呂合わせ

◆駿河の国の高いものの順

なすは江戸時代に温室栽培されるようになったのですが、夏が旬のなすを冬につくるのは、相当な手間と労力がいったようです。初物のなすは

三なすび の後に

四扇(しおうぎ)

この一二三と四五六は、それぞれ対応していて、

★四扇と一富士は、踊りをするための扇と富士山は、末広がりで子孫や商売などの繁栄を表し、

★五煙草と二鷹は、現代の感覚ではマイナスイメージですが、家康の時代には駿河の名物でめでたいものの象徴であった。

★六座頭と三なすびは、弾き語りをする座頭(剃髪した盲目の法師)は、盲目なので、座頭の目が開く瞬間を見られるのは幸運であるという説と、毛がないので「怪我ない」と洒落て家内安全を指すという説もある。

今の時代には、何ともおかしな順番です。

その由来については、江戸時代の初期にはすでにあったようで、

いろいろな説が有りますが、

日本一の山「富士山」、賢くて強い鳥「鷹」、大願を『成す』ということで「なす」

富士山、鷹狩り、初物のなす

富士は無事、鷹は高い、なすは事を成す

富士山、愛鷹山(あしたかやま)、初物のなすの値段

当然値段が高く、庶民にとって初物のなすを食べることは夢のまた夢だったようです。

五煙草(ごたばこ)

六座頭(ろくざとう) と続いているのです。

また芸者の吸う煙草の煙も鷹も上昇するので運気上昇を表し、

今や電気なくして日常生活はまったく機能しませんね。それほど世の中は電化製品であふれています。その電気を各家庭に送るため、日本全国に立てられているのが電柱です。

この電柱は、およそ30メートル間隔で立てられていて、その数は、NTTと電力会社の電柱を合せると約3,000万本にもなります。

電気の供給に必要不可欠なものなので、時には個人所有の敷地内に電柱を立てなければならない場合もあります。この時電力会社は、土地の所有者に対して、土地使用料を払っているのです。

電柱にも借地料がかかるとは以外に思うかも知れませんが使用料については、電気通信事業法の第132条2-5に基づいて支払われています。

では、一体いくらぐらいの使用料が支払われるのでしょうか?

だが、電柱1本につき、1年間でだいたい1,000~1,500円くらいというのが実情のようです。わずかな金額ですが、1本の電柱が占める土地の面積を考えれば、これくらいな金額が妥当なのだろうか・・・。

入口の正面になるとか、景観が極端に悪くなるとかの理由で、電柱の移動を希望することもできますが、周りへの影響が大きいので、場合によっては、移動できない事もあるということです。

それも一概には言えないのです。土地の使用料は、民地か官地か、また民地でも宅地か田畑かなどによって異なり、電力会社によっても異なるのです。

クリスマスシーズンに欠かす事のできない人物と言えばサンタクロースですが、そのサンタクロースは、4世紀に小アジア(現在のトルコ)の司教であった聖ニコラウスに由来する。

赤と白の衣装に白いひげを生やした、優しそうなおじいさんが現在のイメージですが、100年前にはそんなサンタクロースはいなかったのです。

では今のサンタクロースが世に出てきたのは、いつ頃だったのでしょうか?

今でも、赤と白と言えばコカコーラーのイメージカラーですね。

それ以来、今や誰もが知っている、赤い服を着たサンタクロースが定着したのです。

このサンドブロム版サンタクロースの広告は40種類出されて、それが世界中に広がっていき、現在のサンタクロースが生まれたのです。

子供好きだったニコラウスの名が、英語でなまって「サンタクロース」になったと言われています。

小さな妖精のイメージで、衣装も青や緑、白などバラエティに富んでいたのです。

それは、1931年、コカコーラーがデザインして生まれてきたのがきっかけだったのです。

「サタデー・イブニング・ポスト」紙上に登場したコカコーラーの広告で、それまでの妖精のイメージから離れ、人間的で親しみやすいキャラクターが製作されました。

デザインしたのは、当時の有名な画家サンドブロム。モデルは彼の友人のセールスマンで、ル・プレンティスという人です。

昨日は、サンタクロースのイメージがうまれた経緯を書きました。

だが、世界中の誰からもサンタクロースと認められるためには、試験を受けなければならないことになっています。

国際認定試験は、グリーンランドに本部のある国際サンタクロース協会が実施しています。

これまで、世界で約180人が合格し、公認のサンタクロースとして活躍しています。

日本人ではアジアでただひとりという公認サンタクロースが誕生しています。

パラダイス山元氏のホームページ

また、日本国内にも独自の「サンタクロース検定」

この頃街では、赤地に白い縁どりの服、赤い帽子、そして白いひげなど、パーティーやイベント用の衣装として販売されています。

この衣装さえ着れば、誰でもサンタクロースに変身できます。

たとえサンタクロースといえども国際認定試験に合格しなければならないのです。

その人物とは、ラテン音楽の第一人者としても知られているパラダイス山元氏。

(http://www31.ocn.ne.jp/~nisse/)

(http://yaplog.jp/santa/)

によると、試験は英語かデンマーク語でのスピーチ審査、サンタの公用語とも言える「ホ~ホ~ホ~」の発声審査、煙突から人の家に入る実技試験などがあるという。

(http://www.1omoshiro.com/santaclaus.html)があります。

サンタクロース研究所が主催して2005年(平成17年)11月より実施されています。合格すると認定書とワッペンがもらえることになっています。

◆先ず、例年のように、日本漢字能力検定協会が公募している、

「今年の漢字」が「偽」に決まったことは皆さんご存知のはずです。

◆次に、住友生命保険が募集した「創作四字熟語」は、下記のように選ばれた。

★優秀作品

★入選作品

◆漢字変換の間違い

返信→変身 、漢字→幹事 、洗車→戦車 、佐藤→砂糖 、外注→害虫 、無職→無色 、

検討→健闘 、校門→肛門 、所長→初潮 、メニュー→女乳 、知能犯→知能半 、お葬式→襲う式 、

大学祭→大が臭い 、消火器→消化器 、調子悪い→超シワ類 、良い週末→良い終末 、

何買うんだ→何か生んだ 、濃いも薄いも→小芋薄芋 、

阪神ファン→半身不安 、逢いに行きたい→愛に生きたい 、等々。

ちょっと入力を間違えると

入国→入獄 、高校→合コン 、自分→痔びん 、印刷→暗殺 、あんこ→うんこ 、

対象物→短小ブツ 、冷凍食品→冷凍職員 など

文章によってはとんでもない内容に変身(?)してしまうことになる。

安っぽいメールなら洒落にもなるが、大切な書類なら大変です。

2位以下は「食」・「嘘」・「疑」・「謝」の応募数が多かった。

半裸万笑=はんらばんしょう←森羅万象(小島よしおのパンツ姿とオッパッピーで笑い)

突然返位=とつぜんへんい←突然変異(安倍前首相の突然辞任)

我竜天制=がりょうてんせい←画竜点晴(俺流の落合中日監督の日本一)

産声多数=さんせいたすう←賛成多数(出生率が上がる)

医師薄寂=いしはくじゃく←意思薄弱(医師不足で対応不備)

人離相撲=ひとりずもう←独り相撲(社会批判に反して角界の都合本位)

廃反治拳=はいはんちけん←廃藩置県(反則廃止でボクシングの健全化)

軍似痩練=ぐんじそうれん←軍事教練(米軍式ダイエットエクササイズ人気)

大食兼美=たいしょくけんび←才色兼備(大食いタレント人気)

パソコンが普及して、簡単に文章を書いてくれるようになると、はがきや手紙もすっかり書かなくなってしまいました。その為漢字を忘れて遂々パソコンに頼ってしまい勝ちになってしまいました。

メールも非常に便利で、フレッツにしておくと電話よりも経済的で記録も残り、読み直す事も出来るので多用しているが、急いでメールを書き、送信してしまってから気が付く漢字変換の間違いの例を思い出してみると、何とたくさんあるものだ。

日本語の多様性と複雑な意味を含んでいる漢字の変換には、充分注意をはらいたいものです。

私もそそっかしくあわてん坊なので、今日までたくさんの失敗を繰り返してきました。

漢字変換には気を付けましょう!

てるてる坊主について、男か女かを考えたこともなかっただろうと思いますが、ふと思ったとしても「坊主」と名づけられていることから、男だと思うのが普通でしょう。でも、そのルーツをたどってみると、なんと女性だったのです。

中国の揚子江(ようすこう)付近で言い伝えられている話に、掃晴娘(そうせいじょう)という小さな人形が、てるてる坊主の原型だったのです。

中国では、白い紙で作っている女の子の人形に、紅色の紙製の着物を着せて、小さなほうきをくくりつける。それを軒下に吊るして翌日の晴天を願っていたという言い伝えがあります。

この風習が平安時代に日本に伝わり、いつの間にかそれが坊主になってしまっていました。

江戸時代中期から明治時代にかけては、てるてる坊主ではなく「てりてり坊主」という呼び名が主流で、他にも「照々法師」と呼ばれていたこともありました。

だからてるてる坊主が男の子ならば、日本で性転換したことになりますが・・・・?

………………………………………………………………………………………………………………………

てるてる坊主

(1) てるてる坊主 てる坊主

(2) てるてる坊主 てる坊主

(3) てるてる坊主 てる坊主

江戸時代には、その願いが叶って晴天になると、ダルマに目を書くように、てるてる坊主にも目を入れるという風習があったと記録されています。

作詞 : 浅原 鏡村

作曲 : 中山 晋平

あした天気に しておくれ

いつかの夢の 空のよに 晴れたら

金の鈴あげよ

あした天気に しておくれ

私の願いを 聞いたなら

あまいお酒を たんと飲みましょ

あした天気に しておくれ

それでも曇って 泣いてたら

そなたの首を チョンと切るぞ

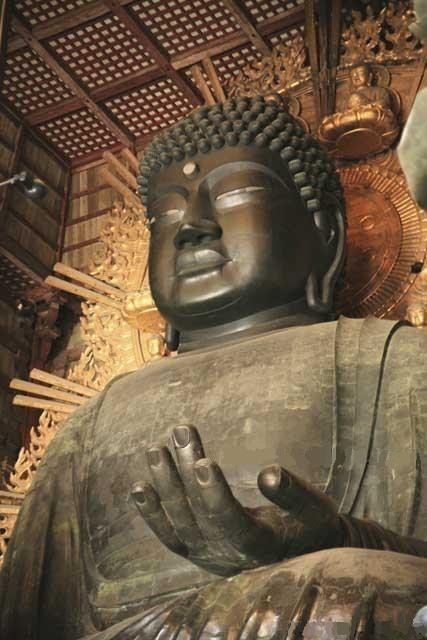

国宝の銅造阿弥陀如来坐像、いわゆる鎌倉大仏(長谷大仏の異名もあり)は、青銅製で、台座を含めると高さ13.35メートル、大仏のみで11.312メートル、

顔の長さ2.35メートル、目の長さ1メートル、耳の長さ1.9メートル、重量約121トンと公表されています。

ここで皆さん疑問に思うことありませんか?

大仏さんの部分的な高さや長さは測ることは出来ますが、体重はどうして量ったのでしょうか?これだけ大きな仏像を、重量約121トンと、はっきり

表示しているのは・・・怪しい?

そこで、この疑問を解決するべく調べてみると、矢張り実際に量っているのでした。

文化庁美術学芸課によりますと、大仏を永久保存するための改修工事を行う際に、正確な重量を測定しようということになったそうです。

そこで1961年(昭和36年)3月22日、大仏を数ヵ所でジャッキアップし、いくつものはかりを下に入れて測定し、1回目が121.4トン、

2回目が120.6トンだった。そこでその平均を採用して、約121トンと決定されました。「約」がついているので正確ではないということです。

鎌倉大仏 :

このとき一緒に建立された大仏殿は、室町時代、大地震による津波と強風で海に流された。

その時、風を避けるために避難していた群衆の上に倒れたために、500人もの犠牲者が出たという。

以来、ずっと露座のままである。津波で寺も流され、長く廃寺と化していたが、江戸時代の

正徳2年(1712年)、増上寺の祐天上人が豪商野島新左衛門の協力を得て、寺と大仏を復興し

現在に至る。

大仏は体内が空洞になっており、中に入ると頼朝の守り仏や祐天上人像を見学することができる。

建長4年(1252)から青銅の大仏が鋳造され、一辺1~2メートルの鋳型を下から徐徐に接ぎ合わせて造られたが、原型作者も棟梁となっていた鋳物師も明らかになってはいない。

境内には女流歌人与謝野晶子が詠んだ

「鎌倉や御仏(みほとけ)なれど釈迦牟尼(しゃかむに)は美男におわす夏木立かな」

の歌碑が立っている。

でも、その秘密がバレる日が来ることを覚悟しておかなければならないのです。

というのも、生涯を終え、いよいよ遺体が焼かれるという時、カツラを一緒に焼くことは原則的に禁止されているからです。

要は火葬される時にバレてしまうのです。

東京都のある葬儀場では、火葬する際にカツラを燃やすことは自粛しているという。その理由は、環境問題に配慮するため、

人口毛のカツラの場合は、その毛と人口皮膚の部分に、それぞれ塩化ビニールが使われています。塩化ビニールは燃焼すると、

ダイオキシンを発生して環境破壊の一因になってしまうからです。

そのため、カツラを燃やすことは葬儀場としてはお断りしたいというのが本音なのです。

代表的なのは「ナイトフラワー」という商品名で陰毛カツラを製造販売している1925年創業の「コマチヘア」。

この会社の社長の話によると、創業間もない頃にはすでに製造を始めていたという。

1925年というと大正14年。なんとこんな時代から、陰毛専用のカツラがあったのです。

気になるのは、どんな人が買い求めていたかということ。

団体旅行で温泉に入る際や、結婚初期など、陰毛が人目にふれる機会に無毛症を知られたくないという気持ちから

買い求めているのです。

現在、無毛症の治療法として、男性ホルモンを含有した軟膏を塗るほか、植毛をする方法もあります。そのなかで、

カツラは最も手軽な対処法として支持されています。

人毛がネットに植えられているタイプと、人毛が植えられた人口肌を陰部に貼るタイプがあり、

如何ですか? どちらになさいますか?

その(1) 男編

その(1) 男編

頭髪の薄いことを気にして、カツラを愛用している人が増えてきましたね。従来のカツラと違って最近のカツラは、技術の進歩で自然に見える製品が

ふえてきましたね。

そのため、今日では生涯にわたってカツラをつけていることを隠し通すのも不可能ではなくなってきました。

しかし、実際は遺族に聞きづらいということもあり、本音とは裏腹に確認しきれないケースもあるようです。

どうしましょう? どうしたらいいですか?

その(2) 女編

その(2) 女編

日本で陰毛専用のカツラを製造している企業は、数は多くはないもののいくつか存在しています。

その社長によると、基本的には女性専用の商品で、しかも圧倒的に陰部無毛症という症状の方。即ちアソコに

毛が生えないことに悩む若い女性の客が多いということです。

前者は17,000円ほど、

後者は30,000円ほどの価格で販売されています。

消費税は別途です。

「腹八分に医者いらず」の八分の意味は良く解りますが、

もう今ではそんなに耳にしなくなってしまいましたが、少し前までは「村八分にされる」とか略して「八分にする」などと

いった言い回しがよく使われていました。

これは「仲間はずれにする」、「ボイコットする」といった意味で、今でいうシカトに近い言葉でしょうね。

この言い方は、農村の古い慣習から生まれたといわれています。

ところが村人が何か罪を犯した場合、村全体でこれらのうち八つを絶ったのです。残りの二つは「葬式」と「火事」。

火事は、本人のためというよりも、近隣に火を燃え広がらせないためだと考えらます。

だから、実質的に生きている限り、全ての付き合いを絶たれる。

なんとも厳しい制度ですが、こういった制度によって村人の仲間意識は非常に強いものとなったのでしょうね。

今でも所によっては、閉鎖的、排他的な地域結束力の強い所は、このような因習や思想が尾を引いているのかも知れませんね。

「村八分」と言われると、

「村まで8分かかるのですか?」

「歩いてですか?自動車でですか?」なんて会話になってしまう。

昔から村には十の行事があったのです。

【 冠・婚礼・葬式・建築・火事・病気・水害・旅行・出産・年忌 】です。

葬式は、死んだらもう罪はないということでしょうね。

即ち一切関わりがなくなってしまうということになります。

その(1)

パートナーの行動を調べる方法

あなたのパートナーの行動をこっそり調べたいと思ったことがありますか?

そういう時は、パートナーの乗っている車についているカーナビの「学習機能」を活用すれば、その車を尾行することができるのですよ。

カーナビには、車の現在位置や進行方向を地図に示すだけでなく、車が走った場所やルートを、後で地図上に白い点線で表示させる

機能がついているはずです。

どこのメーカーのカーナビも同じようなもので、あらかじめシステムメニューの中から「走行奇跡の表示」を選んで設定しておけばいいだけです。

これであなたのパートナーの車の走った場所を後から特定できるのです。

もし逆に、あなたのパートナーに知られたくない場所へ車で出かけたい時は、出発する前に、まず、システム設定が「走行奇跡の表示」になっていないかを

チェックしておく必要がありますよ。システムを解除しておけば、パートナーに知られること無く秘密の場所へ行けるのですよ。(へっへっへっ!)

今日は、内緒でこっそりいい方法を教えてあげましょう。

その(2)

腹が立ってパートナーを懲らしめたい方法

パートナーの行動に腹が立って、どうしてもこのままでは腹の虫がおさまらないというのなら、さりげなく懲らしめる方法をお教えしましよう。

その方法は、コーヒードリップでタバスコをろ過すると、無色透明の液体になります。だから見た目はまったく水と変わらないのです。

でも、このタバスコ液をひとたび口にしたら、口の中が火を噴くことでしょう。

実は、赤いタバスコの辛味成分はカプサイシンといい、その実体はただの白い粉なのです。

だから、見た目は赤くなくても、辛味たっぷりの液が出来上がるのです。

後は知らぬ顔で「あれっ 水と間違えたの? 大丈夫?」 なんてね。(ニヤ~!)

激辛のあまり、仰天バッテン涙が出て大慌てするでしょうね。\◎д◎;/(笑)

グラスに入れて食卓に出しておけば、水だと思って飲むこと間違いなし!!

そもそも日本で本格的に鉛筆が使われるようになったのは、明治維新後ですが、

江戸時代に伊達政宗が使ったとも言われています。

ところで、この鉛筆一本でずっと線を引き続けると、どのくらいの距離まで書き続けることができるのでしょうか。

三菱鉛筆株式会社によると、その距離は一本で約50Kmの線を書くことができるそうです。

この距離を割り出すために、同社では筆圧や角度を一定に保つことが出来、芯を削っていくのではなく、外側の木の部分が

減っていく仕組みになっている機械をわざわざ造り、円を描く方法で測定したそうです。

そして、ある程度円を描いた時点で、消費された芯の量から鉛筆一本分の距離を算出したのです。

そうして導き出されたのが約50キロという距離なのです。

芯の硬さによって書き味が異なってきますが、日本では現在9Hから6Bまでの17種類の芯で鉛筆が製造されています。

黒鉛と粘土の割合で種類が決まりますが、HBの場合で、黒鉛7の粘土3という割合になっています。

一本の鉛筆で書ける線の長さも、この芯の種類によって当然変ってきます。

それだけ永い歴史のある鉛筆ですが、近年は、シャープペンシルやボールペンの台頭で、

また最近はパソコンの普及でやや影が薄くなったとは言うものの、今までの愛着と慣れから、

モノを書くのには鉛筆に限る、という人もおられます。

ちなみに、測定にはHBの濃さの鉛筆が採用されました。

刑務所から脱獄した人が、裁判官に転進したなんて話を信じますか?

その男は1880年(明治13年)、当時勤務していた長崎の商社で資金を着服し、今でいう業務上横領の罪で無期懲役の刑に服していました。

頭の良い彼は、何とかこの刑務所から逃げ出す策を考え、試みて見ましたが、失敗し、呼び戻されてしまいました。

しかし彼は、諦めることもなく、再度脱獄を図り、2度目の挑戦で見事に(?)成功しました。

彼の本名は、渡辺魁(かい)と言いますが、父の勧めで偽名を辻村庫太(くらた)に変えて、大阪に潜伏しながら、

とうとう大阪府庁地方税係へ就職することに成功しました。

その後、頭の良い彼は、大分で新たに戸籍を作って裁判所の職員となってしまいます。

そして書記、判事試補と出世の階段を登っていきます。

そして、逮捕から10年後の1890年(明治23年)には、ついに判事に任命されるという栄進を遂げるのです。 しかも、彼が判事試補のとき

から勤めていた裁判所は長崎。 自らが横領の罪を犯して捕まったその街で、今度は犯罪を裁く側の人間となってしまったのです。

しかしその同じ頃、辻村判事はかっての脱獄犯である渡辺魁にウリふたつの人物だという噂が広まり始め、判事としての声望は

高かったのですが、遂に警察に疑われて、隠し通せる過去ではありませんでした。

そうして、判事就任の翌年に再逮捕されてしまったのです。

因果なことは重なるもので、この渡辺魁が逮捕されて留置されていた堀江の監獄の看板は、達筆で知られた辻村判事、つまり渡辺魁本人が

書いたものだったのです。笑っちゃうけど事実だったのです。

「事実は小説より奇なり」という言葉が有りますが、明治時代に本当にあったのです。

富士宮市と当地近江八幡市とは夫婦都市提携を結んでいて、昔神が琵琶湖を掘って富士山を作ったという伝説に基づいて、

琵琶湖の水を富士山の山頂に注ぐ「お水取り」と、富士山の霊水を琵琶湖に返す

「お水返し」を毎年行っています。

琵琶湖は滋賀県の所有物です。富士山は国有か地元各県の所有物だと、誰しも信じて疑わない富士山ですが、実は、公共の財産ではなく私有財産なの

です。「えっ!それじゃ 誰の物や?」と関心を持つのは当然です。

それではその所以を説明しましょう。

江戸時代にこの山、この土地を所有していたのは、徳川家康でした。

昔この山は、活火山で噴火していたのは、神の仕業であるという思いから、噴火の神を祀った浅間神社に寄進したのです。

その後明治から昭和にかけては、国有地として管理されていましたが、戦後に国から浅間神社へ返還されました。

しかし、 その時一部しか返還されなかった為、浅間神社は名古屋地裁に提訴しました。そして紆余曲折はありましたが、1974年(昭和49年)に

最高裁判所は浅間神社の所有地として認定しました。

それから30年後の2004年(平成16年)に、正式に国から浅間神社へ土地が贈与されることとなりました。

これによって、既に富士山の頂上にあった浅間神社奥宮の境内の約16万平方キロ

に加え、現在は約385万平方キロの土地が、浅間神社の所有地となっています。

それによって浅間神社は、富士宮市の大社をはじめ、富士山を取り囲むように幾つもの社殿を祀っています。

よって富士山は私有地で~す。

いずれも日本の風土にマッチしたり、文化に根ざした絵柄をイメージさせるデザインが採用されています。

造幣局では、この木をただ「若木」と呼んでいますが現存しない勝手につけた名前

なのです。この若木のデザインのモデルは特にないのですが、

特定のモデルがないからこそ却ってどの木にも通じるという考え方なのです。

現在の1円玉が発行されたのは、1955年(昭和30年)4月1日。

戦後初のデザイン公募として話題を呼びました。その結果、表の若木と、

裏の「1」という数字にドーナツ型の線がかかるデザインが採用されましたが、

表と裏のデザインは同一人物ではなく、別々の応募作品の中から選ばれています。

過去には50円玉が昭和30年と34年に、100円玉が昭和34年に公募されたことがあり

ますが、現在流通している硬貨のなかで、デザインが公募で選ばれているのは

この1円玉だけです。

物価の高騰で1円玉は、スーパーなどで細々と流通している程度でしたが、

消費税が導入されるようになってからは、五円硬貨と共に流通量が急増し

出した為、特に平成に入ってから大量に製造されるようになりました。

よく言われる話ですが、1円玉1枚を製造するのにかかるコストは1円以上で、

原料となるアルミニウムの原価だけで、1枚あたり0.7円程度かかっており、

そこから1円玉として出来上がるまでに、1枚あたり1.6~1.8円程度のコストが

かかっていると言われている。だから造れば造るほど赤字となっています。

このような硬貨は、原料の金属のほうが価値が高くなる場合が多いため、

法律で硬貨の鋳潰しが禁止されています。

1円玉のデザインは?

1円玉のデザインは?

私達が使っているお金についての話題は、いろいろ有りますが、ここで取り上げる話としては、まあこの話でしょう・・・。

現在、日本に流通している硬貨のデザインのうち、一番新しい硬貨の500円玉の表面には桐のデザインが描かれています。

100円玉が桜。

50円玉が菊。

10円玉が宇治平等院鳳凰堂と唐草。

5円玉が稲穂に歯車と水が描かれています。

では、最小貨幣単位である1円玉の表に描かれている木は、何の木なのでしょうか?

実は、この世に実在しない架空の木なのです。

実は、この世に実在しない架空の木なのです。

しかし、「和牛」は国内産の牛のうち、黒毛和種、褐毛和種、日本短角種、無角和種の4種のみで、血統書のあるものだけに認められた

呼び名なのです。

これにたいして、「国産牛」は、和牛と混同され勝ちですが、実はホルスタインなどの乳牛のオスを去勢して肉用に飼育したもの。

しかも日本で生まれた牛でなくても名乗ることが出来るのです。

たとえ外国生まれでも、その牛が飼育された総日数のうち、日本で飼育されていた期間が一番長ければ、その牛は国産牛という

表示が可能なのです。

国産牛の表示については、以前は「三ヶ月ルール」というものがあって、外国から生体を輸入し国内で飼育した牛については、三ヶ月間日本で

飼育すれば国産牛と表示することが出来るというものでした。

しかし、これでは、外国で長く飼育されてから輸入されても、その後、日本で三ヶ月さえ飼育すれば国産牛という表示が可能になってしまう。

いくらなんでもこれではひどいというので、2004年に現在のような形に改正されたのです。

従って、現在では、例え日本で3ヶ月以上飼育された牛でも、外国での飼育期間の方が長ければ、外国産ということになるのです。

だが、いずれにしても「国産牛=日本生まれ」という一般のイメージとは違い、外国生まれの牛でも、日本で長く飼育さえすれば国産牛になって

しまいます。

勿論、話題のアメリカ生まれの牛にしても、輸入後日本で長らく飼育すれば国産牛と表示することが出来るわけですね。

果たして、こうした事実を正しく理解している消費者がどれだけいるだろうか?

日本生まれの全ての牛をこう呼ぶわけではないのです。

大切な食の安全に関する事柄だけに、正しい知識を持ったうえで牛肉を買うようにしたいものです。

皆さん電車の中で、中吊り広告の掲載商品や広告内容をじ~と見ていたり、自然と目に止まっていることありませんか?

それは、今でも同じような事を考えますが、印象に残る広告と何も覚えていない広告との差のことです。

今回は、電車の中吊り広告についてですが、同じ会社のおなじ内容、同じ大きさの広告でも、その走る路線によって広告料が異なっているのを

ご存知ですか?

まず、その中吊り広告のサイズについては、電車内の通路幅の大きさをダブル。その半分をシングルサイズと呼ばれています。

広告代理店の調べによると、関東圏を走る電車のシングルサイズで、1日当たりの料金を比較すると、

地上を走るJR線で最も安いのが、京浜東北線の1枚当たり318円。

平均料金を比較しても、JRが545円、東京メトロが699円、都営地下鉄が755円と地下鉄の方が断然高くなっています。

両者の料金の差は、誰でも想像つくと思いますが、地上線は車窓の外の景色を眺め勝ちですが、地下鉄は窓の外は真っ暗で、広告への注目度

は高くなります。その分広告料も高くなるという訳です。

それにしても、同じ1枚の広告が走る路線によって、これだけ金額が違うのには驚きましたね。この料金はどういう計算の基準で決められて

いるのでしょうね。

その時何を感じますか?

私は学生時代を含めて7年間東京に暮らしていましたが、その時から窓から見える看板や電車の中の

中吊り広告などに関心を持って見つめていました。

又地上を走る電車と地下鉄とも、その中吊り広告料が違っていて、地上を走る電車よりも地下鉄の方が高いのです。

それに対して、東京メトロは、東西線系が506円。

都営地下鉄線は、大江戸線で697円と高い。

しかし、地上線のJRでも利用客が断然多い山手線は別格で、地下鉄よりも広告料が高く、816円になっています。

釘は一時磁石にしかならないのに、永久磁石はなぜ磁力を保ち続けられるのでしょうか?

磁石は原子一つ一つが磁石になっています。

何本かの釘を、磁石にくっつけて遊んだことがありますね。

磁石は永久磁石というくらいですから、基本的にいつまでも磁力を保つことができます。

それは、一般の磁石は鉄に1%ほどの炭素が含まれています。

N-S-炭素-N-S-炭素-N-S-炭素-N-S

このように、鉄原子との間に炭素原子が入り込んで鉄原子と絡み合っているため、鉄原子は自由に向きを変えられないのです。

そこで、この仕組みが解ると「磁石を熱したり叩いたりすると磁力が弱くなってしまうのはなぜなのか?」という疑問も解けてきます。

熱したり叩いたりすることによって、磁石は一時的に激しい分子運動を起こし、炭素原子と鉄原子の結びつきが切れてしまいます。

しばらくすると運動は収まりますが、その時には幾つかの原子がバラバラの方向を向いています。このため磁力が弱くなってしまうのです。

それで、この原理を利用して磁石を作ることもできます。

この現象のからくりはもうお解りでしょう。

簡単に見えて難しい、難しいけれど単純、単純だけど不思議な磁石の世界が解ってきたと思います。 どうでっか?

磁石を熱すると磁力がなくなってしまうのはどうしてでしょうか?

原子の磁力は微々たるものですが、その向きが揃うことによって強い磁石になっています。

一本目の釘だけでなく二本、三本とつけることができますね。

これは釘の原子が同じ向きになって磁石になったからです。

でも磁石から外すとまた元の釘に戻ってしまいます。

この違いは何故なのでしょうか?

炭素を加えると鋼(はがね)と呼ばれる硬い合金になります。

そこで鋼の磁石の内部を見てみますと・・・

N-S-炭素-N-S-炭素-N-S-炭素-N-S

N-S-炭素-N-S-炭素-N-S-炭素-N-S

それで磁石は半永久的に磁力を保つことができるのです。

実際に実験してみるとよく解りますが、磁石を火であぶるとほとんどつかなくなってしまいます。

また、カナヅチなどで叩いても弱くなってしまいます。

例えば方位磁針の針(地磁気の通っている方向)と平行に釘などを置き、カナヅチで何度も叩きます。すると釘は磁石になってしまいます。

カナヅチで叩くと分子運動がおき、原子が一時的にフリーの状態になり、そこに地磁気が通っているので、原子はその向きに揃えられて

しまうのです。

![]()

ゆで卵の匂いは硫黄を含む温泉の匂いとよく似ているねとよく言われます。だが温泉卵は温泉っぽい匂いがしませんね。

それは硫黄を含む温泉の匂いと、ゆで卵の匂いが似ている、というのは匂いの原因が同じ硫化水素によるものだからです。

ここで誤解を解いておく必要があります。それは硫黄温泉で匂うあの鼻をつくような匂いは、硫黄ではなく、「硫化水素」なのです。

硫黄は無味無臭の物質で、匂いはありません。

硫黄は加熱されると化学反応を起こしやすくなる性質があります。

このために硫化水素の匂いなのに、硫黄の匂いが卵の腐った匂い、と錯覚されるようになったのです。

ところで、硫黄は火山の噴出口などに広く存在する物質です。

卵の主成分はタンパク質です。そしてタンパク質はアミノ酸で構成されています。

卵が持つ硫黄を含んだアミノ酸には他にもシスチンというものがあります。

硫黄は加熱すると反応しやすいということは、先ほど書きました。

ちなみに、固ゆで卵は白身と黄身の境界が黒ずんでくることがありますが、これは卵に含まれた硫黄と鉄が反応して硫化鉄になったためなのです。

ところが時間をかけてゆでたゆで卵にあの独特の温泉っぽい匂いがします。

それが水素と結びついて「硫化水素」になった時、あの腐卵臭のような独特の匂いを発するようになるのです。

だから温かい温泉地帯では、硫化水素が発生する環境にある訳なのです。

温泉は火山地帯に多いため、温泉で匂いがするのは理解できますね。

でも、卵に硫黄が含まれているというのは首を傾げてしまうのではないでしょうか?

卵の白身に含まれるアミノ酸には、「メチオニン」という栄養素が含まれていますが、これが硫黄原子を含んだ物質なのです。

つまり、卵にはもともと硫黄が含まれているのですが、その量はわずか0.2%ほどしか含まれていません。

卵の95%は水分とタンパク質、それに脂肪分で占められています。

よく熱した固ゆで卵は匂いがするのに、温泉卵は匂わない訳は、温泉卵は低温でゆでるため、硫化水素が発生するほどの熱が加えられ

なかったからなのです。

避雷針って何のためにあるのでしょうか?

先ず、雷がどうして起こるのかは、雲を構成している水分子などがこすれあう際に摩擦が発生し、+と-の電気が発生する。

そこで、この雲と地上との関係は、-の電気を帯びた雲に、地上の+電気が引き寄せられて地上、特に突起物の+電圧が高くなってゆく。

では、そこで避雷針について考えると、

それに対して先端が狭い突起物の場合。先端面積が少ないため、+の電気がたまる面積がないので、空気中の-電気と中和してしまうのです。

ということは、避雷針は、雷を避ける役割もするが、落ちた時も安全に電流を逃がす役割もする。ということになるのですね。

★落雷を避けるおすすめ方法

「えっ! そんなもん雷の危険を避けるためにあるに決まってるでしょう。そうでないと困るよね。」

「そりゃそうだね」

「それに、高いものに雷が落ちやすいというのは常識でしょう」

「それもそうだね。それじゃ、避雷針は雷を避けているのか?それとも引き寄せているのか?というところを考えてみよう」

このように電気を帯びた雲を雷雲または積乱雲と言いますが、高い所の雲は+、低い所は-電気を帯びています。

この二つの雲の+と-の電位差が大きい所で大きな電流が流れると、これが雲の中で発生する雷、いわゆる稲光(稲妻)です。

つまり雲との電位差が大きくなってきて、両方の電圧が限界を超えるぐらいになると、空気は電気を通さない不導体であるにもかかわらず、

「絶縁破壊」という現象を起こし大規模な放電が起こり、瞬間的に電気が流れるのです。これが雷なのです。

避雷針は必ず先が尖っていますが、実はあの先端に秘密があるのです。

先端面積が小さい突起物と広い面積の場合を比較して考えると、広い場合は、空気中と物体との間で電位差、つまり電圧の差が

大きくなりますね。これは放電しやすい状態です。

もし避雷針の先端が球状になっていたら電気が蓄えられやすくなり、電位差が大きくなるので落雷の危険性は非常に高くなるわけです。

尖っていなければ避雷針の役を果たさないといえますね。

例え落雷したとしても、先端に帯電している+の電気がないので、地上に安全に電流を逃がすようになっています。

理論的には、雷を避けられる筈だから・・・?

でも命を張っての挑戦ですし、大きなリスクを負っての挑戦ですから、積極的にお勧めできるものではありません。コンテンツにインパクトを与える為と半分以上冗談ですので・・・悪しからず!

《何が起こっても責任は取りませんのであしからず・・・これを無責任という。(笑)》

ひと頃はこけしが大人気で、お土産といえば「こけし」と決まっていた頃もありました。だから今でも家にこけしが飾ってあるという方も

おられるだろうと思います。

こけしと言えば、おかっぱ頭の少女をかたどったものもありますが、最もこけしらしさと言えば、頭にちょとしか毛のない幼な子をモデルに

したものが良く知られています。

その語源を調べてみると、こけしは東北地方で生まれたとされていて、語源については頭が芥子(けし)の花が散ったあとの「けしぼうず」に

似ているからだとか、方言で「かわいい」を意味する「こけしい」が元だという説もあります。

でも、一番信憑性があるのは、こけしは「子消し」なのです。

何んともいたたまれない悲しい話ですね。そう思ってこけしを見ると、とても捨ててしまうなんて気持ちにはなれませんね。

では、こけしとはなぜ「こけし」というのだろうか?

その昔、貧しい農村の人々は飢饉が起こると食べ物がないので、人数減らしの為に、生まれたばかりの赤ん坊を殺したのだそうです。

これが「子消し」で、こけしはその自分の人生を歩めなかった子供たちを偲んで、作られたものなのだという説が有力なのです。

今に限った話ではありませんが、古今東西、日本のみならず全世界で事件や犯罪は、おそらく永久に消え去ることはないと思います。

その為に犯罪やもめ事に対して司法制度があって、法律によって公正に判断が下されるシステムになっています。でもそれでも絶対に間違いなく

正しく判定されるとは限りません。

毎日のようにマスメディヤを賑わしている事件や犯罪のみならず、日常生活の中で真実を偽って、騙されていることは数え切れません。

その一つに、うそを言った時の心理的動揺によって起こる心拍数や、その時の発汗量によって計測される「うそ発見器」も開発されました。

もっと驚くべき最新技術がICタグの開発です。0.4㎜角の小さなIC(集積回路)チップにさまざまな情報が記憶されていて、そこに電波を当てることによって

瞬時に内臓アンテナから電波が発信され、入力されている情報を読みとる事の出来るシステムです。

このICタグ(電子荷札)を農畜産物に埋め込ませて置けば、生産者・使用農薬・出荷日・流通経路など一瞬にして判るから、うその表示がしづらくなるという。

食品表示の「うそ・ほんと」に限らず、世の中の出来事の「うそ・ほんと」、人の誠実さの「うそ・ほんと」となると何がうそで何がほんとなのか判断出来ない

ことが多すぎます。

そういった世の中の出来事に対して、うそかほんとうなのか判断出来ないことは無数にあります。

でも私達は正しいものは正しい! 間違っているものは間違いだ! と真実が実証されることを願っています。

その為何とか科学の力で、その「うそ」を暴く方法はないものかと研究されています。

近年(もう数年になるかな?)では、魚類の「養殖もの」と「天然もの」とを識別出来る技術が、農林水産消費技術センターで開発されたようです。

魚の「えさ」の違いで脂肪の成分が異なり、魚の脂肪酸の含有量によって見分けるシステムだそうです。

商品の安全性の観点から画期的なシステム開発ではないでしょうか。

もっと単純に判別できるシステムってものはないものでしょうか?

この世の中真実が判りづらいことが多すぎますね。

カーリングは、皆さん既にご存知の、氷上で行われるウィンタースポーツのひとつ。

カーリングは、20kgほどの重量を持つストーンにわずかな回転をかけて

ショットすることがルールで決められています。

ストーンが回転方向に曲がるのは、ストーンのエッジ(円形の縁)が

氷のわずかな凹凸を溶かしながら進むことに関係があるのです。

スケートでもそうですが、氷とスケートのブレードが直接滑るのではなく、

その間にできたわずかな水が摩擦力を減らし、それが滑りを滑らかにします。

冷凍庫から出したての氷は滑らないのをみてもそれが解かりますね。

ショットされたストーンが直線にスルーするときは、前方に重心がかかり、

そのため前方の氷が特に溶けるようになります。

そこで速度が落ちると曲がりやすくなる現象については、

遅くなると溶かされた水が回転とともにエッジの前方に集まりやすくなり、

後方エッジの摩擦力がますます強くなります。その為回転角度は

きつくなりますね。

直進させたいときは、ブラシでストーンの前方を激しくこすり、

微細な凹凸を増やして溶けやすくし、摩擦力を軽減させます。

1チーム4人ずつ2チームで行われ、補欠は1名のみ。

約40m先に描かれた円(ハウス)をめがけて、1人2投ずつ(1チーム8投)交互にストーンを氷上に滑らせる。

両チームで16個のストーンを投げ終わった時点で、円(ハウス)の中心により近づけたチームが得点を得る。

これを10回繰り返し、総得点で勝敗を競う。

高度な戦略と理詰めの試合展開から「氷上のチェス」とも呼ばれています。

回転数はショットしてからストップするまで三回転ほどです。

後方は溶けた水の膜が少ないので、氷の表面との摩擦力が前方より

強いですね。その為に回転をかけられた時は、後方の回転方向が

舟の舵の役目をすることになりますね。

したがって、右方向に回転をかければ、ハンドルを右に切ったように

カールするというわけです。

ストーンが水の膜を引きずりやすい性質をもつ花崗岩で作られているため、

その停止間際までさらにカールしやすくなるので、 狙った場所で速度を

落としてカールさせることによって目標の位置で停止させるようにします。

カーリングのリンクが、こうした摩擦の敏感な変化を起こす状態に調整

させる良し悪しがカーリングの醍醐味と言えるのでしょう。

日常使っている慣用句の中には、元々の意味と反対になってしまったり全然違うものになってしまった言葉があります。

800年頃の唐の詩人、白居易は「老熱」という詩の中で次のように書いています。

「ひとたび酒に酔えば、心が満ち足り、全ての物事(万事)が休止した

ように感じられる。人は誰でも年老いてゆくが、自分は老いてゆくことに

何の憂いもない」

では白居易の意向を尊重して、これもそのまま使うとしたらどんな場面だろうか。

まあ酒を飲んでいるときに使うのが無難ですが、友人とほろ酔い加減のときに

「ああ、万事休すだね」などと言ったら何か悩み事でもあるのかと要らぬ心配を

かけてしまうことになる。これはよくない。

この言葉を「人の困っているのを見過ごすのは、勇気のないことだ」という

意味だと教わっている人がおそらくほとんどだろう。

だが元々の意味合いはまったく違う。この格言は孔子の「論語」に出てくる

ものですが、人々がたたりや霊魂を恐れるのを孔子が見て、

「義(理屈、理論的、道理)に合わないことをするのは臆病なのだ」と

言ったのが、いつのまにか今のような使い方になってしまっています。

これをそのまま当てはめるなら、怪談や迷信を過度に怖がる人に対して

「義を見てせざるは勇なきなりだよ」とでも言ってやるのが正しい使い方

になる訳ですが、「はぁ?何言ってんの」という顔をされるのがオチだろう。

孔子もややこしい言い回しをしてくれたものですね。

実際、現在は「あらゆる手段が尽きてどうしようもなく、窮地に立たされること」

という意味に使われていますね。しかし「休す」が正しい表記となると、

ちょっと納得がいかなくなります。

それもそのはず、この言葉が出てくる白居易(はくきょい)の詩をひも解くと、

現在の使われ方とはまったく違うことを言おうとしていたことがわかります。

つまり、もともとは「一切の物事が動きをとめる」という文字通りの意味だった

のですが、「きゅうす」の音だけが先行して「万事窮す」となってしまったのです。

彼女とのデートで景勝地にいる時などに「君と一緒にいると、万事休すだよ」

なんて言ったら、ふくれてそっぽを向かれてしまうでしょうね。

しかし孔子はともかく、この件については白居易を責めるわけにはいかない。

「読んだ字の通りではないですか、何を曲解しているのですか」と返されたら、

万事休すですね。

今の時代はカラー志向が強いですね。以前には、この製品にはこの色という

決まった色がありましたが、昨今はカラーバリエーションも増え、それによって

売り上げに影響してくる世の中になってきましたね。

私も

【色こそいろいろ】>

というテーマで書きましたが、中には変わらぬ定番の色を守っているものも

数多くあります。

そういう意味で、製品のイメージを演出する為に、色の効果は見逃すわけ

にはいかない。

タイヤはゴムでできていますが、ゴムそのものは元々乳白色をしています。

つまり、タイヤの黒は天然のものではないといえますね。

実は、黒色の正体は炭素の粉である「カーボンブラック」と呼ばれる物質

なのです。カーボンブラックはタイヤの原材料の25%程度を占めており、

補強剤として使われています。

もしこのカーボンブラックが入っていないと、タイヤは消しゴムのように

柔らかくなってしまい、とても道路を走ることは出来ません。

では、どうしても黒以外のカラータイヤを作れないのかというと、

まあ作れないことはない。他の補強剤を使えばカラーのタイヤを作れますが、

強度は著しく落ちてしまいます。カーボンブラックに代わる材料はまだ

開発されておらず、実用に耐えるカラータイヤは作れない、

というのが実状のようです。

いずれ技術が進めばカラータイヤは当たり前の時代が来るかもしれませんね。

例えば野球のボール必ず白ですね。やはり白色でないと

グランドの色との兼ね合いで見難いでしょうね。

また、赤や黒の冷蔵庫なんていうのもない。白や水色など清潔感のある色が

選ばれていますね。

そこで、車のタイヤはどうでしょうか?ホイールの色は数々あり、自動車の

色もいろいろあるにも拘らず、タイヤの色は黒以外まず見かけませんね。

赤や白のタイヤがあっても良さそうなものなのに、なぜタイヤは黒色しか

ないのでしょうか?

タイヤの黒にはそれなりの理由があったのですね。

鳥取砂丘はもう皆さんもご存知ですが、一応概略説明しておきます。

東西16km、南北2km、最大高低差92m。中央部の浜坂砂丘は

国の天然記念物に指定され、山陰海岸国立公園になっています。

千代川が運ぶ砂と日本海の沿岸流がはこぶ砂が、風と波の力をうけて集まり、

長い時間をかけて堆積した砂浜で、砂丘は何層にも重なり、砂丘背後には

スリバチとよばれるくぼ地が出来ます。

このスリバチの最も深い所は40mにも達しています。

今世界各地では地球温暖化の影響を受け、すごいスピードで砂漠化が

進行していますが、鳥取砂丘の土地は世界にある砂漠とは全く違う性質の

ものなのです。

鳥取砂丘は大量の雨が降り、世界の砂漠と違い乾燥地ではありません。

草が生えないのは砂がたえず風によって動かされているからで、

砂が動かなくなるとたちまち草が生えてきます。

鳥取砂丘近辺の民家は砂丘から飛んでくる砂の害に悩まされたため、

1970年頃から防風林の植林が行われたのですが、これが為に砂の動きが

弱まり、砂丘の規模が小さくなったり、草原化するという問題が

持ち上がってきました。

天然記念物に指定された砂丘の景観を保護するため、除草作業が恒例の

行事となってきました。以来7月から9月にかけて、周3回草むしりの

スケジュールを立てています。

現在は防風林の面積を減らしたり「鳥取砂丘景観保全協議会」が

2004年以降毎年除草作業を企画しており、毎年約7~800人程のボランティアが

応募して草むしりをしています。

こうして地元住民と砂丘との共生をはかっていますが、

緑の要らない所には緑が育ち困っています。

【 鳥取砂丘 】

〔 水森かおり 〕 ヒット歌謡曲

木下龍太郎 作詞

弦 哲也 作曲

鳥取県東部で日本海沿岸に広がる砂丘で、中国地区の山地から流れる

千代(せんだい)川をはさんで東岸に広がる浜坂砂丘と福部砂丘、

西側の湖山砂丘を合わせての総称です。

「重い物と軽い物とは、どちらが速く落ちるでしょうか?」

「それじゃ、それが真空の中だったら、どちらが速く落ちますか?」

「では何故空気中では重い物が速く、軽い物がゆっくり落ちるのでしょうか?」

先ず風船を例にしますと、祭りや縁日などでよく売っている、ヘリウム入りの

風船は、うっかり手を放すと空へ浮かび上がってしまいますね。

実は、水の中に入れた木が浮くのと全く同じ理屈なのです。

つまり、水には浮力がありますから自分よりも軽い木を上へ押し上げます。

同じように、空気より軽い風船は空気の持つ浮力によって浮かび上がるのです。

物に働く浮力は、物によって押しのけられた流体(水や空気)の重量と一致します。

こうして空気にも浮力があるということは解りましたので、空気中で軽いものが

ゆっくり落ちる現象も理解できると思います。

すなわち、軽いものは空気によって生じた浮力がその物の重力をある程度

打ち消すので、ゆっくり落ちるのです。

「そりゃ重い物に決まってるじゃないの」

「正解!」

「正解って、そんなもん誰だって知っているよ」

「重い物は重いに決まってるから、重い方が速く落ちるよ」

「ブ~~ 残念! 真空の中では、重さに関係なく同じ速さで落ちるのですよ」

「え~~そうなんですか・・・?」

「それは、空気の抵抗があるから・・・」

でも、重い物にも軽い物にも、形が同じなら同じ空気抵抗が働いているはずです。

にも関わらず何故軽い物の方がゆっくり落ちるのでしょうか。

これは、中に入っているヘリウムが空気よりも軽いためですが、

空気より軽いとなぜ物は浮かび上がるのでしょうか。

つまり、空気が入って膨らんでいる風船でもヘリウムが入って膨らんでいる

風船でも大きさ(体積)が同じならば働く浮力の大きさは同じになります。

ところが、生じた浮力が物の重さとどうなのか、ということで浮き沈みが決定

されることになります。

ということは、落下時の空気抵抗というのは浮力そのものなのです。

理屈は易しいのですが、文章にすると難しいですね。

「ミスの多い奴やなぁ」 「失敗の多い奴やなぁ」と言われれば落ち込むし、

腹も立つが、「ドジな人やね」ぐらいなら、冷やかされたぐらいで、

笑い飛ばせてしまえるだろう。

自分のことを「へぇ・・ドジなもので・・」などと軽く自嘲して言うこともある。

だが、これが「ドジを踏む」というと、また少し感じが変わってくる。

どうも、「ドジ」は踏むとまずいものらしい。

「ドジ」は「土地」という言葉が変化したものだといわれています。

力士にとって土俵際はまさに勝負の分かれ目となる生命線。

ドジを踏まないようにしてくださいね。

「ドジ」には、失敗はするけれども許せてしまう、笑えてしまう。

そんなニュアンスが含まれているようです。

「あいつはまたドジを踏んだなぁ」 「仕事でまたドジを踏んだなぁ」と

いったように、いくらかトゲのある言葉になってきます。

では、踏んではいけない「ドジ」とはなんのことなのだろう?

昔は、相撲で土俵の外に足がついて負けてしまうことを

「土地を踏む」といった。それが「ドチを踏む」→「ドジを踏む」と

転化していって、ここから転じて、失敗することを「ドジを踏む」と

言うようになってきました。

どちらかが踏み超えさせられるものなのだが、

それを「ドジを踏んだ」などと言われ、相撲で土俵を割って負ける

ことへの戒めにされ、「へまをして失敗する」というニュアンスから

「まぬけた事をするすかたん」という厳しい批判の意味に転用されてきた。

![]()

最近の」原油価格の高騰で、ガソリン価格は来月(11月)より大幅値上げ

される事が、今日(10/30)発表されました。

このハイオクとは「High Octane Number(高オクタン価)」の略称として

呼ばれていて、正式には「無鉛プレミアムガソリン」といいます。

具体的にどう違うのでしょうか?

オクタン価の正体の前に、良いガソリンとは何か、ということについて

考えてみると、ガソリンの役目は、安定した出力が得られることですね。

具体的には、「耐ノッキング性能」すなわちノッキング現象の起こりにくさを

数値化したものなのです。ノッキングとは、燃料の異常燃焼のことだと

思ってもらえばよいのですが、適切に燃焼が行われないと、エンジンに

ダメージを与え、走りに悪影響を及ぼすことになります。こうした状況を

いかに減らすかがガソリンに求められるクオリティです。

ハイオクガソリンの場合、オクタン価は一般的に高いほどエンジンの回転は

滑らかになると言われています。日本ではJIS規格によってオクタン価96以上

がハイオクとされています。

さて、オクタン価のクオリティは解ったと思いますが、「オクタン」とは

一体何なのでしょうか。

ガソリンエンジンは燃料(ガソリン)を空気と混ぜてエンジンに吸入します。

これを混合気といいますが、エンジンに吸入された混合気はピストンによって

ある程度圧力を掛けて圧縮されます。

ガソリンエンジンの工程を分けてみると

「吸入」⇒「圧縮」⇒「爆発」⇒「排気」の4つの作業工程なります。

どの工程もエンジンには重要な工程なのですが、

中でも「圧縮」の工程と「爆発」の 燃焼行程はガソリンはもちろん、

燃費にとっても影響を与える工程なのです。

先ほどハイオクガソリンの特徴で、オクタン価が高いと

「レギュラーより燃えにくいガソリン」と書きましたね。

オクタン価が高い⇒燃えにくい⇒エンジン内で圧縮を高くすることができる

つまりガソリンの性能だけを単純に比較すると、

オクタン価の高いハイオクガソリン⇒高い圧縮が出来て馬力を得ることができる。

ということになります。

ではレギュラーガソリン車にハイオクを入れたら性能や燃費は向上する

のだろうか?

逆に、ハイオク仕様車にレギュラーを入れたらどうなるのでしょうか?

結局結論は、ハイオク車にしろレギュラー車にしろ、当然のことながら

指定燃料を入れておくのが無難、ということが言えそうです。

ニューヨーク市場の原油先物は、1バーレル90ドル台になっていて、この高騰が続けば12月に更に値上げ

される見通しのようです。これじゃマイカーを所持している方は、燃費を気に

しながら運転せざるを得ません。

特に、ハイオクはレギュラーより10円前後

高いこともあって、少しでも安いスタンドを選ぶ方も多いと思います。

値段も高いことだし、なんとなく高級なガソリンだと思っているでしょうが、

その特徴を簡単に言うとすると「レギュラーより燃えにくいガソリン」

と言えるのです。「え~本当?」とびっくりされそうですが、実は本当なのです。

少し車に詳しい人なら、「オクタン価」が違う、と言ってしまうでしょうね。

オクタン価が高いのがハイオクガソリン、その認識は間違っていない。

「ではオクタン価とは何ですか」と問い詰めると、「う~ん!何んとなく成分が

違うのじゃないの?」と、頼りない返答になってしまう人も多いと思います。

ガソリンが原因でエンストするなど言語道断、エンジンの点火系統にも

異常が起こってはいけない。

そして、そのガソリンの良し悪し、つまりいかに安定して燃えるか、

ということを指標化したのが「オクタン価」と呼ばれる数値でしょうね。

スタンドで販売されているものは98~100のものがほとんどで、なかなか

高性能といえるでしょう。レギュラーの場合オクタン価は90から96という

ことが多いようです。

オクタンはガソリンに実際に含まれる物質です。炭素と水素の化合物、

すなわち炭化水素であり、化学式はC8H18。 化学式からも極めて

燃焼しやすい物質であることが容易に理解できますね。

この圧縮された状態の混合気に点火プラグからの火花が送られてエンジン

内部で点火します。そしてエンジン内で爆発が発生します。

この爆発を数多く繰り返して行って得られた力が「走る動力」になります。

この圧縮の工程でガソリンのオクタン価の数値が大きく影響するのです。

この燃えにくい特徴というのは、

オクタン価の低いレギュラーガソリン⇒ハイオクに比べて得られる馬力も少ない。

これは、一概に言える問題ではないですね。基本的に、レギュラー車は

レギュラーガソリンを入れた時に最適のパフォーマンスを発揮するよう設計

されています。そのため、ハイオクを入れても性能が上がるどころか、

調子が悪くなり燃費が下がってしまう可能性のほうが高いのです。

実は、よほど古い車でない限り、ハイオク車にレギュラーを入れた時の

点火セッティングがコンピューターに組み込まれており、実害はないように

なっています。レギュラーを入れるのは「想定済み」なのです。

だが、もちろんハイオクを使った時と比べて燃費は悪化します。

奈良にあった平城京は710年から784年に遷都されるまで、

実質的な日本の都でした。

東大寺の「奈良の大仏」は745年に建立が開始され、752年に開眼供養

が行われひとまず完成した。しかし、それから19年間の歳月をかけて

金を塗るなどの化粧が施され、771年に完全に仕上げられた。

だが、この荘厳な大仏像の完成からわずか13年ほどで遷都してしまう

ことになる。威光ある仏像も完成させて、壮大な構想で造られた都の

権威を振るおうという時に、なぜ遷都しなければならなかったのでしょうか?

『東大寺大仏記』を見ると、大仏に金を塗るために約50トンの水銀が

用いられた。

気候の影響で、奈良盆地の北部全体が水銀蒸気で汚染されたと思われる。

蒸気水銀は気管支炎や肺炎、全身のだるさ、手のふるえ、運動失調など

の症状を引き起こすが、医学的知識の乏しかった当時の人々がそれを

「たたり」と思っても不思議はない。

これは仮説に過ぎないとはいうものの、地中の水銀濃度を測定することで

検証できるので、実証してみようという人が現れることを期待している。

水銀とは :

常温で液体である唯一の金属元素。銀白色の液体。空気中に放置すると少しずつ拡散する。

冷却すると結晶となる。空気中では安定である。硝酸、濃硫酸、王水にはとけるが、塩酸、

希硫酸には反応しない。

かつては錬金術師が、水銀をよく研究材料にもちいた。日本では、古くは水銀を「みずがね」

と呼んでいた。不老不死の薬として珍重されたり、化粧品として使われたこともある。

熱膨張率がほぼ一定で等間隔の目盛ができ、熱伝導もよいことから、温度計に使用される。

真空ポンプや気圧計、蛍光灯、水銀灯、電池などの材料、また農薬などに使用されるが、

環境汚染物質であることから、消費量は減ってきている。

水銀は多くの金属と結合し、アマルガムとよばれる合金をつくる。ただし、鉄とは結合しないので、

水銀の貯蔵には鉄の容器をもちいる。水銀は、人体に極めて有害であり、蒸気などを少しずつでも

吸入すると中毒症状があらわれる。とくにメチル水銀、フェニル水銀などの有機水銀は毒性が強く、

長期間にわたって継続的に体内にとりこまれると慢性水銀中毒となり、神経や内臓がおかされて

回復がむずかしい。水俣病は、メチル水銀中毒によるものである。

なお、体温計の金属水銀は間違って飲み込んだとしても消化管からはほとんど吸収されないため

急性中毒を起こすことは少なく、破損しても過敏になる必要はない。

水銀に金を投入すると金と水銀の合金ができる。この合金を大仏の表面

に塗りつけその後に炭火で加熱して水銀をとばす。この際水銀の蒸気が

大量に発生する。

つまり、50トンもの水銀による汚染が首都奈良を直撃したことになる。

行政も風土病と判断し、都を移さざるを得なかったのではないか。と推測している。

しかし、蒸気として吸収された水銀はヘモグロビンや血清アルブミンと結合し毒性を示す。

このため水銀を含有する物(蛍光灯・体温計・朱肉など)は絶対に焼却してはいけない。

あなたは、「灯台下暗し」とは「自分の身近な事情はかえって気が付かない、

分かり難いものである。」という意味のことわざだと思っていませんか?

私は、メガネをかけたままメガネを探したり、ズボンを履いたままズボン

を探したりしていることが時々あります。.

「灯台下暗し」は非常に有名なことわざなので、日本中の子供からお年寄り

まで皆知っていますね。だが、あなたは思い違いしているのではない

でしょうか。その「灯台」の意味を?

このことわざで言っている「灯台」とは、上の写真のような船の目印になる

岬の「灯台」ではないのですよ。

さあ、ここで今まで覚えていた「灯台」の意味を切り替えるために、頭の回路

をつなぎ変えていただきたいのですが・・・。

灯明台とは昔よくお仏壇で使われていた、油やを燃やして明かりを取る

簡単な照明具のことで、「燭台(しょくだい)」とほぼ同じ意味ですが、

今の若い人の中には知らない人も居るかも知れませんね。

灯明台の芯に火をつけて辺りを明るくしても、台の足元は暗くなっています。

暗い部屋でろうそくをつけて見ればこのことがよく分かると思います。

このことから、現在使われているような意味に転じたわけなのです。

書くときはもちろん「灯台下暗し」で間違いではないのですが、

ほんとうは「燈台元暗し」と書く方がどちらかといえば正しいのです。

それにしても、「灯台」そのものの意味を間違って覚えていたとしたら、

それこそ「燈台元暗し」ですね。

これこそ「灯台下暗し」だと言いたいのでしょうが、 残念!これはただの

天然ボケなのです。はっきり言って私はアホなのです。

「えっ! あれ灯台じゃないの?」「いいえ 灯台です」

「灯台下暗し」の「トウダイ」は、実は「灯明台(とうみょうだい)」のことを

指しているのです。

せめて意味だけはしっかりと覚えておいていただきたいのですが・・・。

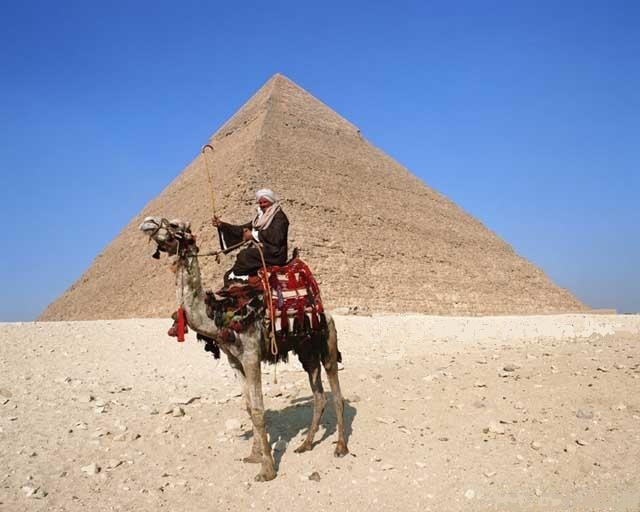

数年前にエジプトとトルコへ旅行に行った時、ガイドさんの説明で疑問に

思っていたことがあります。それはこれだけ雨も降り、カイロという大都市が

発展しているのに、すぐ近くに何故砂漠があるのだろう?という単純な疑問が

ありました。

エジプトと言えば、吉村作治先生がその考古学の権威で、時々テレビなどで

解説されている話をよく聞くことがあります。でも「百聞は一見にしかず」の

ことわざの通り、実際に自分の眼でエジプトを観ると、イメージはかなり違って

いました。

紀元前3000年頃の古代エジプト文明の壮大な歴史にびっくりする遺跡の数々。

とにかく「大したものだなあ・・・」と感嘆するばかりでした。

矢張りその一番手は、カイロのギザ地区の三大ピラミッド。

有名なスフィンクスは、顔はカフラー王、からだはライオンの人面獣身で

石灰岩製で長さ57㍍、高さ20㍍の奇抜なもので、紀元前3000年も昔のもの

とはとても思えない大きなものです。

次いでエジプト考古学博物館のツタンカーメン王のミイラがかぶっていた黄金の

マスクを始めとする黄金の棺や金箔の玉座などの黄金の品々。

ちょっと旅行時の印象の話題の横道にそれましたが、私が疑問に思っていた

ことですが、荒涼とした砂漠のあるエジプトが、始めから砂漠だった筈がない。

誰も好き好んでこんな砂漠なんかに住みたいとは思わないからです。

事実、この地はかつて世界で最も豊かな農業地帯だった。こんなどでかい

ピラミッドを作る力があることからもそれが伺えるが、調べていくに従って、

このピラミッド建設がエジプトの砂漠化の原因だと判ってきました。

ピラミッドを作るには膨大な材木が必要です。一見石ばかりでどこに木が

使われているのかと思うかも知れませんが、確かにピラミッドそのものには

木はそれほど使われていませんが、道具として使ったのです。

たとえば、石を運ぶときのころやそり、斜面を築くときの土台、石を切り出す

ときの楔(くさび)などなど。物凄い量の木の伐採が急激に行なわれたため、

森林もはげ山になり、地下水を貯める事ができなくなって砂漠化してしまった

ということだそうです。

ところで、あの巨大な石を切り出す方法としていくつか説がある。

このように物凄い人と時間をかけてピラミッドを造る為に、木や岩が運び出され

て砂漠化してしまったということです。

高さ146㍍のクフ王の第一ピラミッド、第二のカフラー王と

第三のメンカウラー王のピラミッドは一見の値打ちはあります。

古代エジプト文明をしのばせる遺品や美術品は、その時代を考えると

びっくりします。

まず、岩の上で木を燃やして熱し、水をかけて急激に冷やしてひびを入れて

切り出すいうもの。

もうひとつも温度差を利用したものですが、こちらは昼と夜で激しく気温が違う

ことを利用する。夕方に岩に水をかけておくと、夜には凍って岩が割れる。

そこに木の楔を打ち込んで、ふたたび水をかける。すると木が膨らんでぱっかり

と岩が割れる、という手法だそうです。

日本では昔、物の長さを表すのに、尺貫法(里、町、間、尺、寸)を使っていました。

しかし、長い歴史上の習慣から抜けきれず、尺貫法とメートル法の併用が

続いていましたが、昭和41年の改正「計量法」により、尺貫法による

定規や升などの製造販売が禁止され、メートル法一本になりました。

近年は、尺貫法はすっかり姿を消して、メートル、キロメートル、時と場合に

よってはインチ、フィート、ヤードなどが使われるようになってきました。

そのメートルが初めて規定されたのは1791年、フランスにおいてだった。

前年の3月に国民議会議員であるタレーラン・ペリゴールの提案によって、

世界中に様々ある長さの単位を統一し、新しい単位を創設することが決議

されました。

1792年~1799年の間にフランスの学者たちは、北極からパリを通り

赤道までの子午線の距離を測定した。そして、これの一千万分の一を

「1メートル」と決めたのでです。

そこで自然科学に根拠を持ったものでなければ、世界で共通に使ってもらえ

ないということで、委員会では以下の3つの案が検討されました。

◆地球の北極から赤道までの子午線の長さの1000万分の1

これらはほぼ同じ長さになります。

1875年にメートル条約が締結されました。日本は1886年(明治19年)に

この条約に加入しました。

しかし、技術が進んでくるとより精密な定義が必要とされ、現在では

「光が真空中を2億9979万2458分の1秒間にすすむ距離」

ということになっています。

大正10年(1921)の4月11日、改正「度量衡法」が公布されて、

日本の長さの単位は基本的にメートルを使用することが決まりました。

ところが、この時地球を完全な球体として計算したため、実際の距離とは

誤差が生じていることが後年分かってきました。

◆赤道の周長の4000万分の1

◆北緯45度の地点で、半周期が1秒になる振り子の紐の長さ

そこで1870年、全世界の単位をメートル法に統一するメートル条約を

締結するための会議で、単位系の基準はメートル原器とすると定められた

ので、メートルと地球の経線の長さとの直接の関連はなくなりました。

メートル条約を受けて、各国で使用するためのメートル原器が30本作られました。

このメートル原器は白金90%、イリジウム10%の合金で、発案者の名前から

「トレスカの断面」と呼ばれるX字形の断面をしていて、両端附近に楕円形の

マークがあり、その中に3本の平行線が引かれていて、0℃のときの中央の

目盛り同士の間隔が1メートルであると定めらました。

この定義が採択されたのは1983年ですが、この時まで光の速度もやや

曖昧な部分がありました。しかし、この定義によって光の速度も相互的に

確定されることになりました。

◆日本語の宛字

犬養毅は昭和4年に首相となり大きな改革を行ったが、彼の暗殺は戦前の

日本史に極めて大きな後遺症をもたらすこととなりました。

ところで彼は生前、妙な自慢をしていたという。自分の祖先は犬で、

しかもなんと桃太郎のお供の犬だった、というのです。

桃太郎の家来といえば、ご存知のとおり猿、雉、そして犬です。

この犬が犬養毅の御先祖様とは、一体どういうことなのだろう?

桃太郎伝説のモデルとして有名なのは、吉備津彦命(きびつひこのみこと)の

逸話である。吉備津彦(=桃太郎)説の真偽についてはここでは触れないが、

一般に広く浸透している説ですね。

吉備津彦命(きびつひこのみこと)は古事記の中でも初期の、いわゆる神話時代

の人物で、人物相関関係を見て行くと、ヤマトタケルの祖父にあたる可能性があるという。

吉備津彦は、天皇から蛮族退治を命ぜられ、軍を率いて吉備地方、現在の岡山県に向かった。

そしてその時に伴って行った者の中に、犬飼武、楽々森彦(ささもりひこ) 、

中山彦(留玉臣(とめたまおみ))という人物がいて、

彼らはそれぞれ犬飼部、猿飼部、鳥飼部という役職であったという。

岡山県吉備郡にある吉備津神社は代々犬養家と関わりのある神社です。

犬養毅は襲われたときにまず、「まあ待て、撃つのはいつでも出来る。あっちに行って話を聞こう」と言い、

撃たれたときも「いまの若い者をもう一度呼んで来い、話して聞かしてやる」と言ったという。

(1855~1932)政党政治のためにつくした政治家。

この三人が桃太郎のお供のモデルとなった、というわけです。

そして、犬養毅の先祖は、この犬飼部の役職であった人物である、というのです。

その神社の大鳥居のそばには犬養の名を記した石柱が立っています。

そこには、「随人後裔(ずいじんこうえい)」の肩書きがあります。

随人後裔とはすなわちお供のこと。

そう、犬養毅のご先祖がお供をしたのは、他ならぬ「桃太郎」だった、ということです。

最後の最後まで話し合いの信念を貫いた人物だった。 食べ物に釣られた挙句、手荒い手段で物事を解決

しようとしたご先祖様とは、正反対だったのです。

犬養毅(いぬかいつよし):

我々(私達、俺達)は、自分のことを、私(わたし、わたくし)、僕、俺、うち、わて、

おいら、わし、己、などいろいろな言い方をしていると思いますが、

先ず、「御御御付」は何でしょうか?

実は、これはですね、

また、すし屋なんかで、お茶を「あがり」、醤油のことをかっこつけて、

「むらさき」なんて言い方をしますが、「おしたじ」という言い方をする

こともあります。「御下地」と書くのですが、上品なのか?

知ったかぶりをしているのか?ちょっとややこしい。

次に、「おから」のことを「雪花菜」(きらず)、「卯の花」(うのはな)

なんて言い方もありますね。豆腐の殻(から)を意味する

「おから」に比べて、「雪花菜」や「卯の花」と言った方がちょっと粋かなぁ?

食べ物で別名を挙げてみると

キャベツ→「玉菜」、「甘藍」(かんらん)

トマト→「赤茄子」、「珊瑚樹茄子」(さんごじゅなす)、「小金瓜」、「唐柿」、

「番茄」(ばんか)

その他では

台所→「厨」(くりや)、「厨房」

このように日本語には、まだまだいっぱいあるだろうと思いますが、

一方目線を変えて外来語を日本語に無理やり当てはめると、例えば

アイロン→「西洋火熨斗」(せいようひのし)

とまあ、こんな事を考え書いていたら、年が明けるので、もうやんぺ!

日本語は、同じことを時と場合と相手によってころころ変えて表現していますね。外人さんから見れば、何でなのかさっぱり解らない、

ちんぷんかんぷんでしょうね。

でも日常生活の中で、ちょっと知っておくと便利でもあり、面白いものもありますよ。

おおおつく、おんおんおんづけ、ごごごつき、、ごおおんつき、・・・

何のこっちゃ?

あっ~もう御存知の方もいらっしゃいますね。

おかずにお汁を付けるのを「おつけ」と言い、更に丁寧に「みおつけ」となり、

おまけに御丁寧にもう一つ「御」を付けて「おみおつけ」になってしまった。

それを漢字に書き換えると、「御」が三個も重なってしまい、

味噌汁の丁寧な呼び方を「御御御付」=「おみおつけ」と呼ぶように

なってしまったのです。

トイレ→「便所」、「手洗い」、「厠」(かわや)、「御不浄」、「憚り」(はばかり)、

「雪隠」(せっちん)、「隠所」、「閑所」(かんじょ)、「後架」など

馴染みのない言葉もあります。

特異な例では、デパートでは「突き当たり」とか「遠方」など、訳分からない

ような表現をする所もあります。

トランプ→「西洋かるた」

コンパス→「規」(ぶんまわし)

パソコン→「電子計算組織」

暇な人もっといろいろ考えて見てください.

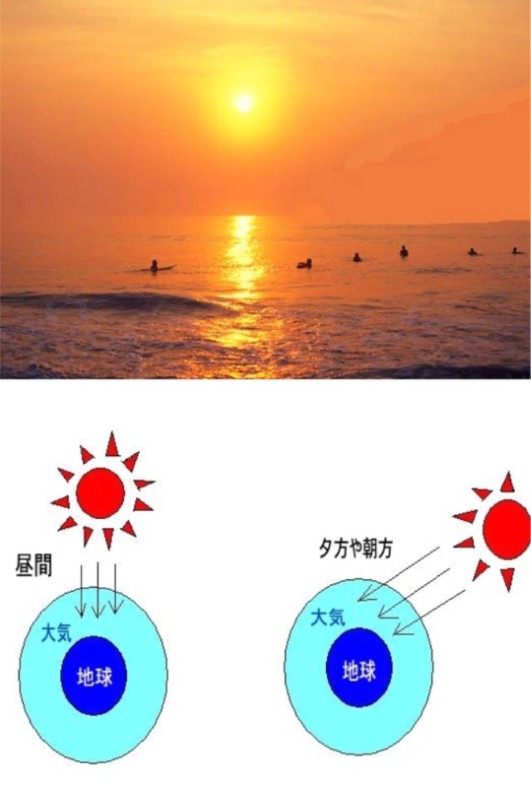

晴天の青い空については、「空はなぜ青いの?」で説明しましたが、

日の出の朝焼けや夕焼けも素晴らしい風情がありますね。

今回はその理由を考えて見ましょう。

この問題は、空が青い理由の応用編と考えればいいでしょう。

上の図の昼間と夕方や朝方の図を見比べてください。

それともう一つ。夕焼けが赤くなるのは実は空気分子のためばかりでは

ありません。ほこりも大いに関係しているのです。

太陽が地平線よりずっと高いところにある、よく晴れた日には空は青く見えます。

しかし、夕方になって太陽が地平線に向かって沈んでいくときは、

太陽の光が地球の大気の中を通過して地表に達するまでの距離が長くなります。

従って、太陽の光は大気中の分子や微粒子に当たりやすくなります。

波長の長いほうの赤色光線は、大気を貫いて地表に達し、日没と日の出に

見られるような美しい色を作り出すわけです。

晴天で空が青いのは大気が青い光を拡散してしまうためでしたが、

夕焼けのときと晴天のときでは大気の何が違うのでしょうか。

昼間は太陽光線の大気を通る距離が短く、夕方は距離が長いことが判ります。

つまり、昼間は大気を通る距離が短いので青い光が散乱してしまい、

大気全体から地表へと反射します。しかし日の出や日没時などは青い光は

完全に大気に吸収されてしまい、赤い光だけが地表へとどくのです。

実際、大気汚染の進んでいる工業都市などの夕焼けはどんよりとして見え、

赤い色調の他は色がありません。

反対に、空気のきれいな所に住んでいる人は都会に住む人には見られない

様な鮮やかな色の夕焼けを見る事ができます。

波長の短い青い光の波が大気のために散乱し,、空全体から地球に反射するからです。

波長の短いほうの青色光線はさえぎられて大気中に吸収されてしまい、我々の目には達しません。

色というものは、目に届く光の波長によって決まります。色が変化するときには、

どんな要因が波長に影響を与えているのか、ということに注目すればよいのです。

先般「水は何色?」というテーマで書きましたら、

では「空はなぜ青いの?」と突っ込まれました。

我々が色を識別するのは光の色を識別しているわけです。

それは「波長」できまるのです。

大気中では空気分子をはじめ様々な物質粒子がありますので、

太陽光線はこれに散乱させられます。すると波長の短い青い光ほど

散乱しやすくなるのです。それが我々の目に青く映る訳です。

例えば、ボールを投げる時に低い球を投げるとします、すると、

ボールは広い間隔を置いてバウンドしながら飛んでいきます。

すると相手がボールを後ろにそらしてしまいました。

つまり、低いボールが赤い光です。波長の長い赤い光は、

物質粒子の影響をあまり受けないのです。

つまり大気中の太陽光のうち、大きな波長のものは物質粒子に

阻まれることなく外に出てしまいますが、短い波長の光は散乱され、

空気中を満たすわけです。そしてそれは空全体から地球に反射し、

空が青く見えると言う訳です。

ちなみに、先般の「水は何色?」で海が青く見えることにも触れて

いましたが、それもほぼ同じ理由によるものですが、もちろん海の

ほうが粒子の数は圧倒的に多い上に、空の色を反射していることも

あるのでより青く見えるのです。

子供が質問する内で最も多い部類に入るのが、この質問でしょう。

例えば赤いガラスのメガネを通して見ると全て真っ赤になってしまいます 。光の色が全て赤くされてしまったからです。

では、その光の色はどうやって決まるのでしょうか。

この波長が長ければ長いほど、我々の目に見える光は赤っぽくなります。

つまり、カーブが緩やかなほど赤いのです。逆に波長の短い光ほど青くなると言えます。

そこで今度は上の方から床に叩きつけるように、投げたとすると、

短い間隔で高いバウンドで弾むように飛んでいきます。

すると今度は取りやすく、うまくキャッチできました。

それに対して青い光は相手にキャッチされやすい、つまりキャッチされる

相手は粒子なので、その粒子に当たって散乱させられてしまうので、

それが波長の短い青い光なのです。

「地球温暖化」という言葉は、もういやというほど聞きますね。

石炭、石油、天然ガスといった化石燃料の使用や産業活動によって

二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素などの「温室効果ガス」と言われる

気体が大気に排出されます。そのために地球の温度が上昇することを

地球温暖化現象と言われています。

温室効果ガスは、太陽からの日射によって、温められた地面から

放射される赤外線を吸収する働きがありますが、ガスの濃度が高くなると、

熱を吸収し過ぎるために気温、水温が上昇してしまいます。

世界の平均気温の記録は150年ほど前からしか残っておらず、

過去の気温を正確に把握することはできていませんでした。

産業革命以前は温室効果ガスの影響は少なく、気温の上昇はそれ以後の

人間の活動によるものという見解を出しています。

2006年5月にカリフォルニア大学で開かれた「米中気候変動に関する

シンポジウム」の発表で、米国科学アカデミーは、過去25年間の地球の

気温は、過去400年間で最も高くなったと発表しました。

資源エネルギー学教授は、2100年までに海面水位が少なくとも50㎝上昇

すると見られていて、海面が50㎝上昇すると氷河や雪が解け,ツバルなど

の複数の小さな島々が水没し、オランダやバングラデシュなど低地の国々は

水没、洪水や渇水などの異変現象が増加します。

またそれに加えて、干ばつや豪雨、ハリケーンは一層激しいものになり、

農林水産業への影響で農作物の生産が減少するほか、砂漠化の進行や

森林などの生態系にも大きな影響を与え、大規模な火災が各地で頻繁に

発生する可能性もあります。

例えば、サンゴの白色化進行、ホッキョクグマやホッキョクギツネ、山地に

住むナキウサギ、コスタリカのオスアカヒキガエル、南極のコウテイペンギン

などリストアップすればきりがないが、このような「レッドリスト」と呼ばれる

絶滅の恐れのある生物種は、16,300種以上に及ぶと推定されています。

このように大げさに言えば、地球存亡の危機に陥る危険性のある

地球温暖化を防ぐために、世界各国で温室効果ガスの排出を削減する

取り組みをしていますが、4割以上の世界最大の温室効果ガス排出国で

あるアメリカや中国が非協力的なこともあり、まだ足並みは揃っていない

のが現況です。

でも敢えてここで簡単に整理してみましょう。

そこで、米国の研究チームは、河の記録やサンゴ、樹木の年輪、海や湖の

堆積物などのデータから、西暦900年以降の地表の気温を推定しました。

それ以上に驚くべきことは、同教授は2020年までに、キリマンジャロの雪が

消滅する可能性があるとまで述べています。

そして熱中症や熱帯地域で発生するマラリアなどの伝染病が先進国に

広がったり、動物が気候の変動に対応できずに、生物多様性の危機と

言われる生態系破壊や有史以前に起こった一部の動物種の絶滅と同規模

の大量絶滅が発生する可能性もあると推定されています。

今や自販機のない生活は考えられない程、いろいろな物の販売に

使われています。

そこで皆さん、この二種類の自販機にはその違いがあることに

お気づきでしょうか?

当然のことですが、自販機は入れられたお金がいくらなのかを識別

しなければなりません。コインの大きさや重さや色などで判断して

行っているのですが、この識別装置の設置方法の違いが、

縦型と横型の違いの差になっているのです。

縦型の投入口だと、入れられたコインは素早く転がって識別装置に入り、

金額を計算して商品を買う事が出来るようになります。

大勢の人が並んで急いで買う切符の販売機の場合、その処理スピード

がポイントになりまます。遅いと効率が悪く業務に支障をきたします。

だから切符の販売機には縦型の投入口が採用されているのです。

では、なぜドリンクやタバコの投入口は横型なのでしょうか?

ドリンクやタバコなどの自販機は、設置場所の都合上、なるべくスリムな

大きさにしなければなりません。その上商品を出来るだけたくさん入れる

必要があります。

このように投入口の形の差は、販売商品やお客様の利用の利便性に

合わせて、考え造られているのです。

もう一つ、これ等の自販機はほとんど日本の国産なのです。

そして、自販機のようにお金と商品が一緒に一つの箱の中にあるものを、

誰の監視もなく置いておいて商売が成り立つというのは、

ほとんど日本ぐらいなものなのです。

アメリカの治安の良い州や、中国の都市部にいくらか普及しては

いるものの、やはり自販機は比較的治安の良い日本の専売特許と

言っていいのでしょう。

ドリンク類やタバコは言うに及ばず、乗車券、入場券、たまご、米、

新聞、雑誌、納豆、おでん、CD,DVD、花に至るまでいろいろと・・・・・

その中でも一番多いのがドリンクやタバコを買う時、もう一つが電車の

乗車券を買う時だろうと思います。

それは、コインの投入口の形です。

ドリンクやタバコの自販機の投入口は横型ですが、駅で切符を買う時には

縦型になっているのですよ。これはどうしてでしょうか?

しかし横型だと滑りながら落ちていき、抵抗が大きいので処理速度は

遅くなります。

ドリンクやタバコを買う時だって早いに越した事はない筈です。

ところが縦型には欠点があります。識別装置がスペースを取ってしまい、

自販機のサイズが大きくなってしまいます。

それに対して横型を使うとコンパクトに収めることができるのです。

多少処理は遅くても、場所をとらない横型投入口タイプを使った方が

有利ということになります。

というのも、海外で生産すると人件費や部品は確かに安いのですが、

大きくて重い自販機を船や飛行機で運ぶと、輸送費が高くつくのです。

結局国内生産の方が安上がりになるのです。

日本人はお行儀がいいのです。(?)ほんとかなあぁ・・・?

重力( じゅうりょく)の定義は、あらゆる物体が持っている互いに引き合う力のこと。

と言うと引力と同じ意味に使われる場合もありますが、正しくは地球と他の物体との

間に働く力のことです。

「地球の重力」と限定する場合、遠心力と引力との合力になります。

赤道付近では遠心力が大きいため重力の測定値は小さく、逆に地軸に近い

極地では大きくなります。

「上下」が存在しないように思える宇宙空間だが、重力が大きい方向を「下」と

定義した場合、宇宙でも上下の概念は通用するということを示しています。

地球は自転しているため、地球そのものによって生じる本来の引力が

遠心力によって引っ張られ差し引かれる。

重力の方向を下と仮定した場合、宇宙には上下が存在します。

それは、太陽系にいれば太陽から、太陽系を出ても銀河系の中心から、

銀河系から出ても銀河団の中心から引かれているので、

そういう意味でいつも下はあるということです。

今年の猛暑も過ぎ去って、秋到来と言う時に、こんな話は似つかないが、

心配ご無用! ここで怖い話をしようというのではない。

怖い話を聞いたり、見たりした時の、あの背筋がゾクゾクとくるのがたまらない

というわけで、人気があるのだが、どうしてだろう?

つまり、怖い話を聞いたり見たりすると本当に涼しくなるのだろうか?

それによると、楽しい映画で笑ったあとは血流量が22%も増え、

怖い映画の後はなんと35%も減る、という結果が得られたのです。

実は、これは「笑い」が健康に良いということを証明するために行われた

調査なのだが、対比するためにホラー映画を観た後のデータも取って

みたのです。ホラー映画を見ると35%も血流量が減るという結果がでました。

これは涼しさと関係があるだろうか。

人間は暑さを感じると、体内の熱を放出するために血管を拡張して、血液の

循環を活発にしようとします。もちろんこれは理にかなったメカニズムです。

つまり、夏に怪談話をすると涼しくなる、という科学的裏づけがあるといえるのです。

とはいえ、裏を返せば血液の流れをわざと悪くする、ということでもあって、

健康には決して良いことではないし、精神衛生上でも悪い影響を及ぼし

かねないし、面白半分に見た怪談ものの番組や本が後々トラウマになること

だってあります。

ただ暑い夏には、やれ心霊スポットだのお化け屋敷だの都市伝説だのと、

決まって怪談ものが大流行する。

でもこれは最近始まったことではない。

日本では恐らく江戸時代以前から、夏には怪談話に花を咲かせて、

暑さをごまかすという文化を造ってきました。

これには科学的根拠があるのだろうか?

そこで興味深いデータがあるので、紹介すると、

アメリカの大学が行なった実験で、20人の健康なボランティアに、

楽しいコメディ映画と怖いホラー映画の両方を見せて、その後の血流の変化を

循環器系の指標を用いて測定するというものです。

しかし、日本のように蒸し暑い気候だと、放出された熱は体の周りにとどまって

しまい、余計に暑さを感じてしまう。そこで、怖い話を聞くと、血流量が減って、

体の表面の温度が下がり、汗の量も減る。

その為に涼しさを感じることができるのです。

怖がりの人は無理してお化け屋敷へ入ったり、ホラー映画を観たりしない方が

いいように思うのですが・・・?

今回のテーマは、ちょっと難しいので、ゆっくり読んでください。

先ずLEDとは:

最近になって難しいとされていた青色ダイオードが実用化されたため、

赤・青・緑の光の三原色が揃うようになりました。その為原理上は

どんな色の光でも作り出すことができるようになりました。

だからいろいろな電化製品、自動車の照明、信号機、フルカラーの

ディスプレイ(表示装置)、光ディスク装置のヘッドなどにまで

利用範囲が拡大しています。

特徴としては、寿命が長くて、低発熱、省電力でエネルギーから光への

変換効率が良い、応答速度が速い、衝撃に強いなどが挙げられます。

このように良い事づくめで、デメリットがないと思われていましたが、

やはり問題点が浮上してきました。

ここからがちょっと難しいのです。

何故これが問題点なのかということは、タクシーなどに導入されている

ドライブレコーダーは、フロントガラスにつけたカメラで前方を撮影する

仕組みになっています。

急ブレーキなどで衝撃が加わると一定時間映像を記録するように

なっています。その記録が事故の時に、その瞬間を映像に残すことで、

事後処理や紛争解決に役立つことになるのです。

ドライブレコーダーは毎秒約30コマ程度で録画しますが、交通周波数は

60Hzで、LEDは一秒間に60回点滅することになり、レコーダーの

撮影間隔と同期しやすいのです。

この問題は、いまいろいろ議論を呼んでいますが、まだ解決策が

模索されている状態です。

私も半分ぐらい解らないから、書き方が難しいので困っています。(?)(笑)

Light Emitting Diodeの略で発光ダイオードと言われています。

順方向すなわち正(+)極から負(-)極へ電圧をかけると発光する

半導体素子の一種です。

そして全ての色を合成して造られる白色LEDは、懐中電灯や電灯の

照明器具として普及しつつあります。

将来は、蛍光灯にかわる照明器具として、家庭のなかにも利用される

ようになると思います。

LEDは+極から-極方向にしか電流を流さないため、+極と-極が

入れ替わる交流電流の場合は無点灯時間が発生することになるのです。

この無点灯時間に信号機をカメラで撮影した時に、シャッターチャンスが

合致した場合、信号機は点灯していないように写ってしまいます。

その為に信号機が点灯していないように写ってしまっては、問題解決の証拠と

しては不適当になってしまいます。

敢えてもう一つ課題を挙げるとすると、LED自体の寿命は長いのですが、

使用目的によっては樹脂の劣化による照明度低下の進行が早くなることも

あって、LEDの交換が必要となる程度まで照度が落ちた場合に、

基板の交換も含む大規模なメンテナンスが必要とされるのが

今後の課題となっています。

先ず身近な問題から取り上げると、皆さんが大好きなインスタントラーメンが、

来年から17年ぶりに1割ほど値上がりします。

それはバイオマスエタノール燃料の出現によって、

世界中が大問題化しているのです。

バイオマスエタノール燃料

と呼ばれていますが皆同じで略しているだけです。

バイオマスエタノールとは、サトウキビやトウモロコシなどの穀物に

含まれる糖質を取り出し、それを発酵・蒸留させてエタノールを合成する

再生可能な自然エネルギーです。

このエタノール燃焼は大気中の二酸化炭素量(CO2)を増やさない点から、

今、世界各地で石油に取って代わろうとするエネルギー源として将来性が

期待される注目の燃料です。

このバイオマスエタノール燃料の最大のメリットは、「無尽蔵である」と

いうことです。その上価格も安く、ガソリンの半分ほどの値段ですむ。

こんな良いことずくめの燃料を見逃す訳がない。米国を始めとする

欧米ではバイオエタノールの研究が急速に進んでいますが、

そこには環境問題以上の思惑が関係しています。

バイオエタノールを生産するにはその原料となる穀物を栽培しなければ

なりません。これは、広大な土地を持ち、農業が盛んな国ほど燃料の生産に

有利であるということを意味しています。

米国はその広大な農地をバイオエタノール用作物に利用しています。

このような農業政策の転換のため、小麦の作付け面積が減り、

小麦の生産量が落ち込んでいる上に、オーストラリアの大干ばつも加わって、

小麦価格が上昇した為に、イタリアではパスタ類の値上げに対して、抗議行動が

起きているような状態になってきました。

日本の麺類全体の小麦粉消費量は150万トン(内インスタントラーメンの消費量は35万トン)

パン類は130万トンですが、その9割以上を輸入に依存しています。

このようにバイオマス燃料の台頭で、数年後にはエネルギー事情が大きく変わる

と考えられますが、日本は欧米に大きく水を開けられており、トウモロコシや

サトウキビの作付け面積の少ない日本は深刻な打撃を受けることになります。

小麦粉だけではないのです。その為に家畜の飼料が不足して高騰すると、

畜産業界、肉製品に影響してきています。

さあ これからどえらいことになるぞ!!というのが私の予想です。

その背景に見え隠れしているのが、温室効果ガス排出問題、

即ち地球温暖化問題なのです。

ラーメンの価格が地球温暖化問題と何で関係するのや?

と思われるのは当たり前のことです。

バイオエタノール燃料

バイオマス燃料

バイオ燃料

二酸化炭素の排出がゼロであり、環境に負担をかけないというのも

大きなメリットです。

年間生産されているトウモロコシの15%がエタノールになっているという。

このバイオエタノール燃料の生産・運用に向けて、欧米諸国は急速なテコ入れ

を続けており、莫大な資本が注入されています。これを輸出すれば莫大な

利益が得られる可能性があるからです。

「環境保護」と声高に主張しつつ、その裏では巨大な利権が見え隠れするのです。

日本の国内価格もこの1年で8割も高騰してしまいました。

もう解ってきましたね。これではラーメンも値上げせざるをえなくなってきました。

ラーメンだけではありません、小麦粉原料の全製品に影響してきています。

その内でも爪のあかほどの救いの情報があります。それは、沖縄のチャンダカシ

という植物からエタノールが抽出できることが判ってきたということです。

その上原油価格の高騰は、我が国のあらゆる産業、経済に大きな影響を

与えることとなります。

どないしましょう?

透明なものの代名詞、キングオブクリアといえばやはり水でしょう。

それじゃ本当に水は無色で色がないのでしょうか?

例えば、植物の葉緑素は、赤成分の光を吸収し、緑と黄色の周波数の光を

反射する。このため我々の眼には緑色に見えるわけです。

水には色素、つまり特別な波長の光を反射させる物質は含まれていない。

水は水素原子が2つ酸素原子1つが結合した構造(H2O)をしており、

一見すると色の介在する余地はないのです。

だが、実は水には赤色の光をわずかに吸収する性質があるのです。

水の分子は見える領域の光はほとんど吸収しないのだが、

赤外線に極めて近い赤色、700nm(ナノメートル)付近の光を

わずかながら吸収するのです。

これにより、人間の目には赤色が弱められた光、すなわち相対的に

青が強調された光として認識できるのです。

海が青い理由も色々言われるが、要するに「水が青いから」なのです。

「空はなぜ青いの?」については空はなぜ青いの?>

を参考にしてください。

辞書で「水」の項をひいても、「無色、無臭、透明の液体」と書いてあります。

まず、「色がない」とはどういうことでしょう。 この世にある色がついている

物は、太陽や電灯からの光を反射したり吸収したりする性質があります。

その物質から発せられるどんな周波数の光が目に届くかということで

色が決まります。

逆に、光の吸収や反射あるいは屈折を完全に抑えてしまえば、

その物は見えないのです。

色がない透明な物は、そうした光の影響が極めて小さいという性質を

持っているといえるのでしょう。

水の分子はマイクロ波から赤外線にかけての見えない領域の光を

よく吸収する特性を持っています。

電子レンジで水分を含んだ食品を温めることができるのは、

このマイクロ波を吸収する性質を利用したものなのです。

もちろん、コップ一杯ほどの水では青色をしているとは思えないが、

水深が2メートルもあるような場所ならば、水の色をはっきりと認識できる。

太陽光のうち赤い光が水に吸収され、青い光だけが通過して海中を進み、

人間の目に届くというわけです。

シルエットという言葉は、18世紀のフランス、ルイ15世の時代に

財務長官を務めた人物で、エティエンヌ・ド・シルエットという名前の

大臣の名前からきているのです。

当時、フランスはオーストラリアなどと戦争をしていて、国の財政は

逼迫して苦しかった。その状況を救うために登用されたのが、

エティエンヌ・ド・シルエットで、経済を立て直す為に、徹底的な

倹約政策を実施したのです。

「人の吸う息にまで税金をかけるのか」と陰口をたたかれるほど、

何だかんだと言いがかりとしか思えないようなやりかたで、市民に

税金を課したのです。

そんなある日、恒例に従い大臣の肖像画を描かせることになった

のですが、彼は「肖像画を描かせるなんて費用がもったいない。

影だけで十分だ」といい、輪郭を墨の絵の具で塗りつぶした

肖像画で済ませてしまったのです。

このエピソードが広まり、被写体が黒く塗りつぶされた絵画や写真を、

ケチや安上がりといった意味を込めてシルエットと呼ぶようになったのです。

彼はもともと切り絵が趣味で、晩年には自分の城を作り、その中を

自分のコレクションで埋め尽くしたという。この切り絵の趣味が大胆な

肖像画の作成の発想につながったと思われるのです。

昔はとおしみ(燈心)に火をつける時に、火打石をこすって

点火させていましたね。時代劇なんかで行灯(あんどん)に

火をつける場面にも出てきますが、黒っぽい石を打ち合わせて

火花を出しているのが火打石です。

石と石をこすると火花が散りますが、とおしみや行灯に点火

させるほどの火花は出ません。パッパッと白っぽい火花が飛ぶのは、

白熱化した石の粉なのです。

では火打石と普通の石とはどうちがうのでしょうね。

実は、もう一つの相手は鉄だったのです。鉄と固い石英を

こするように打ち合わせることによって、摩擦熱で鉄が燃焼して

火花がでるのです。

今流行りの100円ライターのフリント部分も、火打石と

同じ仕組みになっているのです。近代的着火器具といえる

ライターも意外とレトロなものなんですね。

実は、あの火打石は石英なのです。石英の純粋なものは水晶です。

でも水晶と水晶を打ち合わせても、それほどの火花は出ません。

この頃でもよく「暦の上では立秋とはいうものの、まだまだ猛暑が続く昨今・・・」とか

「暦の上では秋なのに・・・」など、暦と現実の季節との

違和感を感じたことがありませんか。

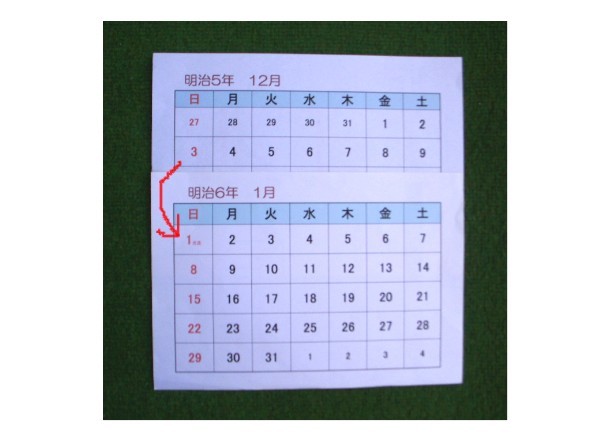

このようなズレを感じる原因のルーツをたどると、

明治の初期に太陰暦が廃止され、太陽暦に切り替えられた時になるのです。

つまり12月に入ったばかりの3日が、突然元旦になってしまうという事なのです。

その当時の民衆は、大変な戸惑いや混乱を引き起こし

ました。その太陽暦採用の名残が現在まで波紋を残して

いる原因なのです。

その当時の政府が何故12月にこのような政策を強行したかには、

ちょっとした裏の事情があったのです。

ということは2か月分の給料を飛ばしてしまったというセコイ政策

だったのです。逆に庶民は、年末もなくて急に正月になって

しまって、まさに晴天の霹靂であったのです。

それは当時の政府が

「明治5年12月3日をもって明治6年1月1日となす」

という政策を急に発表し実施してしまいました。

ということは明治5年12月の1ヶ月がたったの2日しかないということになってしまったのです。

それは、旧太陰暦にしておくと、明治6年は閏月(うるうづき)

が来る年になるので、政府は13回給料を払わなければならなく

なるのです。

それで太陽暦にすることによって、明治5年の12月は2日しか

ない計算になるので、その月の給料を払う必要もなくなるのです。

推理小説をたくさん読んだことのある人は、犯人は?凶器は?

アリバイは?と推理するのが楽しみですね。

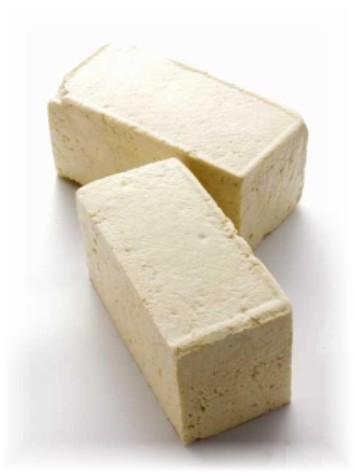

そこでその凶器に「豆腐」を提案します。

東北の山形県に「六浄豆腐」という特産品があります。

豆腐でありながらものすごく固くて、とてもそのままでは食べられません。

豆腐ですから大きさは自由に作れます。だからその気になれば

充分凶器として使うことも可能です。

凶器に使った後は削って味噌汁に入れて食べてしまったら、

証拠隠滅出来ると思うのですが?

ついでに悪事の話をすると、

しかし考えてみると、悪事に「手を染めた」なら手を洗えば良いのに

何で「足を洗う」のですか? 納得がいかないでしょう?

指をつめる話は良く聞く話ですが、「手を染めた」ぐらいで「手を切った」ら

痛いじゃないですか。そしてまた血だらけになって、血で染まってしまう

じゃないですか? いい加減にしろよ。

実は、「染める」ではなく「初める」がルーツのようで「彼女を見初める」とか

「書初め」のように「初める」は「そめる」と読みます。

では「足を洗う」もおかしな話と思いませんか?

だからこの話を調べてみると、中国のことわざでは、「足を洗う」と

いうようなニュアンスの表現は「手を洗う」と表現されていて、

中国からではなさそうです。

逆にミステリー作家は、その読者を煙に巻こうと、その謎解きを複雑にしようと考えておられる

だろうと思います。

「えっ~豆腐?」

「そうです。豆腐です。」

「何で 豆腐が凶器になるのじゃ?」

「それがなるのですよ」

これは硬めに作った豆腐に荒塩を丁寧にすり込み、カチカチに

固く乾燥させたものなんです。

「そんな食べられない豆腐をどうして食べるの?」

「鰹節を削って花かつをにするように、薄く削ってお湯で戻して、

お吸い物の具などにして食べるのです」

まさか豆腐が凶器とは誰も考えつかないから、ミステリー作家に提案します。

どうですか?使いませんか?

今は削った状態にして特産品として売られています。

探偵小説や任侠小説に登場する暴力団ややくざの世界で使われる

表現に「手を染める」そして「足を洗う」や「手を切る」などの

慣用句がありますね。

手と足では説明がつかないから「手を切る」というのも大げさ過ぎる

じゃないですか。

こんな納得のいかない話はないでしょ。

だから新しいことをはじめるとか、商売を手初めることが「手を初める」

になり「手を染める」に転化して、「悪事に」が枕ことばのように使われ、

悪事に「手を染める」のは悪いことという意味が定着してしまった

と考えられます。

「足を洗って」座敷に上がるなら、褒めてあげよう。私でも出来ます。

でも悪事から身を引くことに「足を洗う」ぐらいじゃ、許せませんよ。

そうでしょ?

どうも遠くインドの仏教の習慣から来ているようです。

インドの托鉢僧は、砂利道を一日中裸足で歩いて修行をして

いたので、帰って足を洗って身も心もきれいになることで、

俗世との関係を浄化したということから「足を洗う」ことが身を潔白に

するという意味につながってきたということです。

まあ半分納得しておこう。

![]()

何でもないように思うでしょうが、「右」という言葉を説明

してみてください。

そこで先生は考えた。

では もう一つ

「じゃあ その右手のひじは何処で支えていますか?」

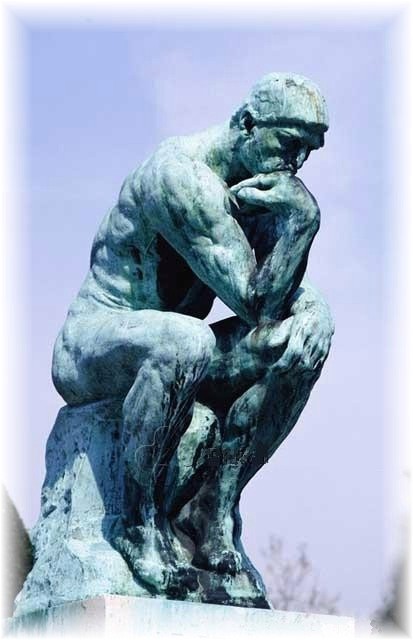

もともとこの作品は、「地獄門」という大きな作品の一部で、

その中央の上の方に座り、地獄で人々が苦しんでいる

様子を見つめている人物なのです。

だから全体の作品の一部ですから、特に力を入れて作られた

作品ではなかったのです。

「指を指すほう・・」では左手で指す人もいます。

「お箸を持つほう・・」でも左利きの人もいます。

「左の反対のほう・・」では意味がない。

右手を上げて「こっちのほう・・」では見ていない人には

通じない。

常に動かない方向は? そうです。東西南北です。

「日が昇る方向は?」

「東です」

「東を向いてください。その時南にあたる方向が右です」

どうですか?

ロダンの「考える人」を御存知ですね。

「考える人の手はどちらをあごにかざしていますか?」

「右手です」

「正解!」

このとき「東を向いて南にあたる方向です」なんて言わないで下さいよ。

「右手だから右ひざでしょ」

「残念!左ひざなんです」

「えっ~」

「それでは、考える人は何を考えているのでしょうか?」

「彼女のことを思い浮かべています」

「ブ~~\(◎o◎)/~」

実はこの彫刻はロダンが最初から自分で「考える人」という

名前をつけたのではなく、後からリュディエという鋳造家が

付けたものなのです。

本来は「地獄を見つめる人」なのですが、こんなテーマでは

馴染めないので「考える人」と命名されたのです。

「なるほど!」

「三度目の正直」ということわざがあります。

また選挙に出馬した候補者に対して、

「今度は三度目だから必ず当選する」

などとジンクスの意味で使ったりもしています。

そのほか「三」の付くことばには

本来 日本古来から「葬式のときは偶数、祝いごとの時は奇数」と

いう慣習が残っていて、偶数は割り切れるから嫌われ、

「三」が尊ばれたという説もある。

日本のみならずヨーロッパでも

しかし一方、日本では不吉なことに使われる言葉もあります。

「三」の付く言葉の意味について考えてみました。

最初のうちは失敗しても、三度繰り返してやるうちに成功する。

という励ましの言葉として使ったりしている。

ピタゴラスなどの哲学者が「三」という数字を「完成された数字」としたし、

シェークスピアは、奇数 特に「三」には幸福が含まれている

と言っていることなどが底流にあって、「三」という数字があがめられた

と言われています。

「三隣亡(さんりんぼう)の日に棟上げすると不吉なことが起きる」

などと言われてきたこともあります。

三隣亡とは、

1・4・7・10月の亥(い)の日

2・5・8・11月の寅(とら)の日

3・6・9・12月の午(うま)の日

に建築作業を行うと、職人が怪我をしたり、隣り近所が火事に見舞われるなど、

不吉なことが起こると言われてきました。

しかし最近は言葉も知らない人も多く、ほとんど死語になっています。

何故「三」に拘ったのかについては、私は三男(さんなん)で、名前も三男(みつお)

だからです。

![]()

人名とか地名は、固有名詞ですから、特殊な読み方をすることがたくさんありますね、

近江八幡市仲屋町中 なのですが、何と読むでしょう?

ちかえ やはたし なかやまちなか・・・・全然 ダメ!

ですが、まだまだ読み方いろいろあるでしょう。

仲屋町とは江戸時代、売主と買主との間に入って利ざやを取る

ことを、「すわいを取る」と言い、その人を「すわい人」と呼び

「仲屋人」と書きました。 今で言う問屋のことです。

この一件だけでこれだけの解説になりますので、

全国では物凄くたくさんの変わった地名があると思います。

とても全部紹介することは無理ですので、一部を紹介しましょう。

東京都新宿区 新宿・・・・は 「しんじゅく」

東京には御徒町(おかちまち)、衾町(ふすまちょう)、麻布狸穴町(あざぶまみあなちょう)、

人里(へんぼり)、

京都府久御山町にも 一口(いもあらい)

大阪には御幣島(みてじま)、立売堀(いたちぼり)、百舌鳥(もず)、土師ノ里(はじのさと)、

私市(きさいち)、遠里小野(おりおの)

など まだまだたくさん有ります。北海道なんかちんぷんかんぷんで読めません。

◆北海道の札幌から一時間ほどの所にゴキブリの建物があります。

◆神奈川県では、バスに乗って海外旅行が出来ます。

◆長崎県には、男にとっては夢のような所があります。

◆栃木県の上三川町を「うえみかわちょう」とごもっともらしく読んだら、

◆山口県豊浦郡豊北町の特牛は、牡牛を古くは「こというし」と呼び→ 「こといのうし」→「ことい」→「こってい」→「こっていうし」→

「こってうし」 →「こっとい」に落ち着いた。

◆千葉県には、海の上に海の町があります。 え~~っ?

全国の変った読み方の地名

全国の変った読み方の地名

例えば、私の生まれ育った所は、

きんえはちまんし なかやちょうちゅう・・全然 ダメ!

おうみはちまんし なかやちょうなか・・・まだ ダメ!

おうみはちまんし すわいちょう なか・・・正解 !

その仲屋人(すわいにん)がたくさん住んでいた町が

仲屋町(すわいちょう)で、長い通りを 上・中・元 と3つに

区切った内の「中」ということで、

仲屋町 中(すわいちょう なか) が正しいということになります。

東京都葛飾区 新宿・・・・は 「にいじゅく」

静岡県駿東郡清水町 新宿・は 「しんしゅく」

千葉県市川市 下新宿・・・は 「しもしんしゅく」

一口坂(いもあらいざか)

一つの看板に上の3つが書いて有ります。(同時に読めるか!)

★ちょっと面白い話

「濃昼」という所です。「ゴキビル」というゴキブリで造ったビルディングです。

神奈川県の三浦市で「海外行き」のバスに乗れば、「海外」(かいと)へ行けます。

女の人しか住んでいない「女の都」という町です。 「めのと」という住宅地です。

「かみのかわちょう」と読むんじゃと笑われた。

そこから「汗行き」のバスに乗ろうとしたら、「ばかやろ!ふざかしゆきやろ」

と怒られた。何のこっちゃ?

「汗」を「ふざかし」と読むらしい。ふざけんなよ! 2回笑われた。

結局、「特牛」を「こっとい」と読んであげてください。お願いします。

千葉県海上郡海上町がその町です。「かいじょうぐんうなかみまち」は海の上にあります。

昨日の続きです。一応調べて判った分だけ書いてみました。

どうですか?皆さん 納得しました? 小学校、中学校、高校では習わなかったですか?

全国の変った読み方の地名

全国の変った読み方の地名

もし間違っていましたら、教えてください。

![]()

その後、明治4年~6年の間、実質、西郷内閣の時、廃藩置県、

徴兵制度、身分制度の廃止、宮中の改革、学校、警察、銀行、

太陽暦等が採用され、近代日本の礎を作りました。

その後西南の役で悲劇の死を遂げましたが、明治22年明治天皇

より正三位を追贈され、その偉大な功績を称え後世に残す

ために上野に銅像が立てられることになりました。

西郷隆盛像は高村光雲(こううん)(1852~1934)作で、

愛犬ツンは後藤貞行によって作られました。

西郷隆盛の銅像は、写真のように着流しに兵児帯を締め、

犬を連れていますね。

◆さて ここで問題です。

◆西郷隆盛は、何故犬を連れているのでしょうか?

着流しに愛犬(ツン)を連れての格好だから気楽に散歩していた

と想像し勝ちですが、

答は・・・NO !

◆答は・・・ウサギ狩りに出かける姿を表したものなのです。

ところが西郷隆盛の出身地の鹿児島では、この銅像があまりにもリラックスし

過ぎていて、威厳に欠けると評判が悪く、鹿児島の城山にある銅像は、

軍服に身を固めて威風堂々としています。

東京・上野公園の西郷隆盛の銅像について

明治維新において官軍の参謀西郷隆盛と勝海舟との話し合いで

江戸城が戦火もなく無血で開城されました。

東京・上野公園の西郷隆盛の銅像について

明治維新において官軍の参謀西郷隆盛と勝海舟との話し合いで

江戸城が戦火もなく無血で開城されました。

明治31年12月(1898.12)の除幕式には時の総理大臣

山県有朋、勝海舟、大山巌、東郷元帥等約800名が

参加して盛大に行われました。

(この時の除幕式が「除幕式」の言葉の初めと言われています)

愛犬(ツン)は薩摩犬で猟犬です。そして銅像を良く見ると、

帯の間に脇差しと一緒に、束ねた紐のような物をはさんでいますね。

それは、ウサギを取るための罠なのです。 だから

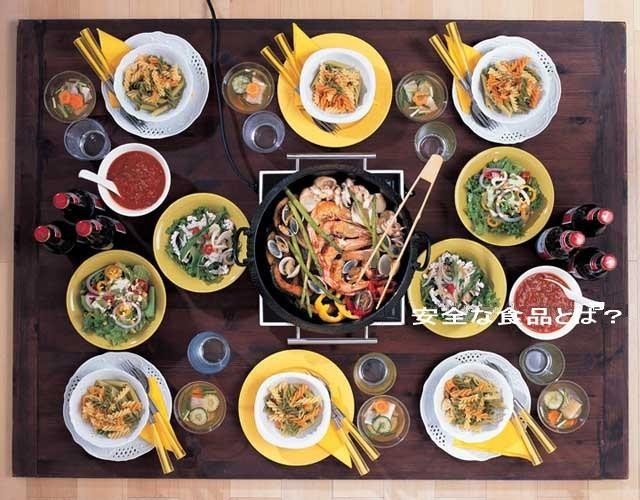

先般不二家製菓の期限切れ牛乳使用のシュークリーム不祥事や

豚肉を牛肉と偽装したミートホープの食肉偽装事件があった矢先に、

今度は石屋製菓のクッキー「白い恋人」の賞味期限偽装事件で

大騒ぎしています。

7年ほど前だったと思いますが、

雪印乳業の黄色ブドウ球菌入り牛乳による集団食中毒事件や、

森永乳業の異臭牛乳、

キリンビバレッジの異臭スポーツドリンク「キリンスピード」、

生活協同組合コープこうべ製のかび付き「アップルチーズケーキ」、

山崎製パンのかび付き惣菜パンに味の異常なデザート、

敷島製パンのかび付き黒糖蒸しパンの発生・・・

と建て続けにマスコミを騒がせる不良食品事故が相次いでいたことを

思い出していただきたい。

その当時、食品業界ではHACCP(総合衛生管理製造過程)を導入して

いれば、社会的に信用出来る食品会社であるという先入観的な風潮が

あって、会社はその上にあぐらをかいて、衛生管理をおろそかにしていた

ことも一つの原因ではあったように思います。

当然食品業界では「人の振り見て、我が振り直す」ことがあって、

しばらくは大きな事件は起きなかった。

安心していると、事件は忘れた頃にやってくる。

やっぱりやってきた「白い恋人」ではない「黒い悪魔」になって北海道に。

このような事件には、その裏にもう一つの大きな原因があると思います。

それは、流通市場の過当競争であると思うのです。

食品納入業者は、大手のスーパーやコンビニのチェーン店に定番商品

としての帳合いを確保することで、安定的売り上げが確保出来、

市場のシェアーを拡大出来る大きなメリットになる。

その為には昨今のような買い手市場(買方が売買の主導権を握る環境)

では、売主(メーカーや問屋)は、スーパーやコンビニのバイヤーの

言いなりにならざるを得ない状況になっています。

一方末端の店舗では、健康志向の高揚で製造月日の新しい商品、

新鮮な商品を消費者が求めるため、バックヤードに在庫を持たずに、

コンピューターによる売れ筋商品の管理をきめ細かくすることによって、

発注から納品までの時間をだんだん短縮させ、約束納期が守られ

なかったら、機会損失補填として店頭売価で納入業者に買い取らせる

という厳しい取引条件を突きつけたりしています。

その為流通業界では、この多品種の商品を、多店舗に、指定された

時間通りに確実に配送納品するには、どうすればいいのかが最大の

課題になっています。正に至難の業と思われるようなことを押し付け

られているのです

その上納入価格は、過当な売り込み競争で、益々厳しくなり、利益を

確保するためには、リストラによる人員削減で、経費削減を計り、

利益追求をするという厳しい経営を強いられている。

人手の足りない製造工程で、完璧な衛生管理を求められても、

どこかで手抜きの作業か、細部管理で手が回りかねることも出てくる

かも知れない。

だからといって安全でない不良食品を出荷してもしようがないと言って

許されるものではないが、ある種の必要悪的な側面も持ち合わせている。

社会的信用を確保するためのHACCPは、あらゆる細菌や微生物を

滅菌することで、食品の安全性を高める管理システムですが、

塩素などの薬剤の使用が増え、空調や噴霧施設に莫大な投資を

強いられる。

大量生産をしようとすれば、その設備はより大規模化され、薬剤の

使用はより一層増大し、必要以上に有用な菌まで殺してしまい、

保存性が低くなり危険性は高まって、ひとたび何かミスがあれば、

その被害は拡大する可能性もあるのです。

今回の事故は、巨額な設備費をかけてでも大量に、安く、早く納入

しなければならない食品業界に対してと、テレビCMを始めとする

誇大広告につられたり、名の通ったブランドを買うと安心だという

先入観で食品を選びがちな消費者への警告ではないのだろうか?

そこで私達は、何を基準に安全と考えるのかを見直し、食品メーカーは

厳しい流通市場ではあるが、単なる食品ではなく、安全な食べ物を提供

するための製造管理と販売・物流管理を見直して頂きたいと思う。

![]()

インドの偉大なる政治家マハトマ・ガンジーは、無抵抗、不服従を敢行し、

イギリスからのインド独立運動を指導しました。

(1)人格のない教育

(2)人間性のない科学

(3)原則のない政治

(4)労働のない富

(5)道徳のない商業

(6)規制のない宗教

(7)良心のない快楽

以上のような問題点を包含している日本の将来を、どのように改革するべき

でしょうか。今議論している教育改革は、これからの日本の方向性を

決める大切な改革です。改悪にならないような改革案を充分吟味して

いただきたい。

彼の精神は、今なお私たちに呼びかけています。それを次の七つの行い

に要約してみました。

その精神を今一度見直し、反省の糧にしたいと思います。

学歴偏重主義の弊害として、知識だけの詰め込み教育が、人間として

の尊厳を置き去りにして、倫理観、道徳観の乏しい人間を生み出している

のではないだろうか?

科学の進歩は、人間を便利にし、スピードを獲得した。しかしその陰で

自然破壊が進み、地球の温暖化や各種の公害問題をまき散らした。

地球の自然の摂理を無秩序にして、動植物や人間までも破滅への道を

突き進んでいる。

既成事実の容認と事なかれ主義の政治。そして党派の離合集散の繰り返し。

政策論争は形骸化し、理念、信念を遂行する政治家不在の政治の姿は、

我々にとっては悲劇である。

世のため、人のため何らかのお役にたつ仕事をして、その正当な報酬と

して所得を得ているのが、人間社会の仕組みである。

銀行や会社を破綻させて、その経営の責任をとるどころか、高額の退職金

を得ている旧経営者の退職金などは、世のため、人のためにお役にたった

労働の報酬とは、とても思えない。正に不正のむさぼりである。

利益を優先し、弱者をくいものにしている良識のない製薬会社、銀行、工場

など世は正に弱肉強食の時代の感がする。人の道を外れたもうけ主義の

商売は、正当に真面目に働く人達の生きがいをむしばむことになる。

お布施集めなのか、信者集めなのか解らない。そして疑わしきマインド

コントロールをかけて、傍若無人な無差別殺人や武器製造を宗教と呼ぶ

ような新興宗教などは、もってのほかだが、足の裏のマッサージや頭を叩く

ことぐらいで大病が治せると言って、弱みにつけ込み大金を略奪するような、

人の犠牲の上にたつ宗教などは、もっとその実態をくわしく調べるべきである。

金銭欲、物欲、性欲、食欲、名誉欲など人間の欲望は、誰しも限度を

わきまえずに肥大するものである。それをコントロールし、抑制するのが

良心という倫理観である。他人との関わり合いで構成されている人間社会

では、限度をわきまえた範囲内での楽しみでなくてはならない。

![]()

あんまり暑い日が続くので、元気が出なかった為に散髪にも

行かなかったら、今度はうっとうしいほど髪の毛が伸びてしまった。

最近は散髪屋と言うのか

行きつけの床屋なので、いつもの通り店に入るとちょっと混んでいました。

散髪が終わったら早速調べました。

これは、現在の床屋の商売とは何の関係もないものらしいのですが、

その昔、床屋がいまの外科医の先駆者であった名残を示すもので、

赤は動脈、青は静脈、白は包帯を表しているそうです。

それは、中世ヨーロッパでは、一定の血液を体から抜くことが

ひとつの健康法とされていました。いわゆる「瀉血」(しゃけつ)と

呼ばれているものです。

今から想像すると、気味の悪い、いかにも痛そうな健康法ですが、

当時の人は、これで病気が良くなると信じてやっていたのです。

この浴場にいたのが、客のひげをそったり、散髪したりする床屋です。

その時、床屋は血抜きをするときに、患者を一本の棒にしっかり

つかまらせたのです。どの床屋もいつも棒と包帯を用意し、

使わない時は包帯を棒に巻いて、店の戸口に立てかけておいた

のです。

やがて時代が進むにつれて、戸口に立ててある棒と包帯を使うのは

不潔であるということから、この棒を特別に赤いだんだら模様に塗って、

広告用にしたのです。赤い筋は血に染まった包帯を連想させるもの

でした。

当時この血抜きの料金は一定していなかったので、患者は自分が

出せるだけの金額を払ったり、その労働に値すると考えた金額を

床屋に払っていました。

やがて、この支払方法がイギリス全体に広がって、宿屋や居酒屋

などでもサービスに対する礼金を入れる小さな箱が置かれるように

なりました。

床屋のシンボルマークといい、チップといい、その成り立ちは、

今では考えも及ばないことから生まれて来たということです。

この暑いのに暑苦しい頭では、せっかくのイケメン(?)が可哀そう。

思い切って散髪屋さんへ行ってきました。

床屋と言うのか

理髪店と言うのか

ヘアーカットショップと言うのか

判らないが、今日は床屋という呼び名にしておきましょう。

何となくぼ~として待っていると、例の赤,青、白、のだんだら模様の

シンボルマークがぐるぐる回っているのが目についた。

普段当たり前のように見ているマークも気にし始めると、

気になってしょうがない。

「何で床屋にはこのマークがあるのだろう?」

私の性格は気になったら納得するまで調べないと、

気が済まない困った性格なんです。

気が向いたら読んでください。

関心のない方は飛ばして下さい。

体に何ヶ所も傷を付けて、吸い玉という空気圧で血を吸い出す器具をつけ、じっと我慢して、

「悪い血」を体の外へ出していたのです。

これは、主として、浴場で行われていました。つまり、体が温まると、

血も出やすいからでしょう。

そのおかげで、彼らは血についての知識を身につけ、やがて外科医の

先駆者になっていったというわけです。

その内に青色が加わり、赤は動脈、青は静脈の意味になり、

包帯の白とのだんだら模様になって人の目を引くようになったのです。

この広告用の棒が、床屋のだんだら模様のシンボルマークのルーツ

ということになります。

箱にはなるべくたくさんお金を入れてもらえるように、

“To Insure Promptness”(敏速を保証する為に)と書かれていました。

この3文字の頭文字を取って生まれたのが、“TIP”(チップ)という

言葉です。つまり、チップも元々は床屋の料金から生まれたもの

なのです。

どうですか? これは、なかなかのうんちくでっせ!

![]()

8月15日

一方「今日は、何の日ですか?」と問いかけると、

今日は昭和20年8月15日以来 62回目の終戦記念日です。

政府主催の戦没者追悼式が日本武道館で行われます。

それもその筈、終戦の年に生まれた人は62歳になっている。

戦後62年間いろいろな形で「戦争」を語り、平和を祈願し、

日本の復興のために努力されてきた先人達のお陰で、

今日の平和で文化的な生活を享受出来るようになったのです。

ところが今 日本の中心的な世代のほとんどは、

「戦争を知らない子供達」が成人して子供を育て、

またその子供たちが子供を育てている世代である。

こんなことを書くと、戦争体験者から猛烈にお叱りを受けるかもしれないが、

「戦没者追悼式」と言っても、世間のお墓参り位の認識だろう。

でもこの平和は、多くの戦争犠牲者と混乱した戦後の復興に汗を流した

先人達の努力のお陰であることを、終戦記念日を迎えた今日、

「戦没者追悼式」の意味を説明すると共に、戦争の歴史をしっかり見つめて

反省し、そして平和の価値を認識し、理解と感謝の気持ちを示さなければ

ならないと思います。

「今日は、どんな日ですか?」と聞くと、

「明日から嫌な仕事が始まる日」

「郷里から自宅へUターンする日」

「甲子園へ母校を応援しに行く日」

「別に・・普通の日」などさまざまな答えが返ってくる。

個人の自由を謳歌している平和な日常生活が浮かび上がってくる。

「終戦記念日」とか

「第2次世界大戦が終わった日」

と答える人も何人かは居ます。

そして毎年問題になる靖国神社参拝問題も、今年は安倍首相と

全閣僚は、参拝を見送る方針らしい。

でも国民の関心はほとんどないに等しい。

ほんとうの戦争の悲惨さを体験している人は、75~76歳以上位

の人達だろう。

だから日本の85%以上の人達は戦争体験者ではないのだから、

終戦記念日と言われても意識が薄いことは、解らないことはない。

即ち戦後の世代が「お爺ちゃん」「お婆ちゃん」になっているのです。

いやもっと無関心かも知れない。

でも現実は、それだけ安定した平和な生活の中で、戦禍の悲惨さや

敵国の恐怖を感じない平穏と安心の中で、満足している証しであろう。

![]()

今日はお遊びであなたの財産を計算してみましょう。

ところがその国土は

内訳は

宅地だけを取り上げると

その土地の評価額は、総務庁の計算の1,740兆円と評価として

では次にお金の計算をしてみよう。

個人資産は、日本は4,400万所帯

その内訳は

個人金融資産は

結局要約すると、あなたの財産は

ということになりますが、全国一律に割っていますから、

まず日本の

土地面積は37.7万平方㎞÷人口1億2500万人=3.02平方㎞(約900坪)

国公有地57%

民有地43%位で、

森林67%

農地14%

河川3.5%

道路3.2%

宅地は4.5%

その他7%位だから

土地面積37.7万平方㎞×4.5%=1.7万平方㎞

1.7万平方㎞÷1億2500万人=1,360㎡(約40.5坪)

の宅地保有になる。

1,740兆円÷1億2500万人=1,400万円 の宅地保有ということになる。

経済企画庁の資料によると、日本の富は、3,236兆円

借金(国及び地方の長期債務残高として)775兆円

3,236兆円-775兆円=2,461兆円

2,461兆円÷1億2500万人=1,969万円の財産になる。

平均資産は、5,375万円

金融資産847万円

ゴルフ会員券47万円

住宅宅地4,294万円

電化製品+家具+調度品など=186万円位

1,200兆円÷1億2500万人=1,000万円程

1,000万円-借入金=800万円位

土地:40.5坪で1,400万円

国有資産(の分け前分):1,969万円

資産:5,370万円

預金:800万円

現実とは全くかけ離れた、お遊び上の数字になっていますので悪しからず・・・

近年の地球温暖化防止対策の一環として、夏のオフィスの冷房温度を

28度にしても、涼しく快適に格好よく働けるビジネススタイルとして、

3年前にノーネクタイ・ノースーツをメインにアピールして発足した

「クール・ビズ」は、どうなっているのでしょう。

環境省が昨年9月末に実施した「クール・ビズ」の実施状況に関する

アンケート調査では、「クール・ビズ」の認知度は96.1%、

05年~06年から冷房の設定温度を高く設定している企業は43.2%

となっており、この割合をもとに推計した二酸化炭素削減量は

約114万トン-CO2(約250万世帯の1ヶ月分のCO2排出量に相当)

となったそうです。

しかしその反面ノーネクタイ・ノースーツ姿の男性のファッションは、

何となくだらしなく見えるし、マナーとしてもとても正装とは見てもらえない

慣例がありますね。

あれから3年ですが、未だに男性のファッションは十年一日の如く

進化がない。

どうも日本の男性の感性は、旧来からの先入観から抜けだせず、

革新的思考力に欠けているように思いますが・・・どうですか?

女性のファッションが、目まぐるしく変遷しているのに比べて、

そろそろこの辺で、思い切って思考革命をしてみては如何なもの

でしょうか?

もし男性にも女性にも受け入れられるニューファッションが開発

されたら、衣料業界の振興にもつながり、経済発展の起爆的要因

にでもなれば、大成功じゃないですか。

体も冷め、頭も冷めれば男は冷静になる。そして地球が冷め、

涼しく日本の夏を過ごせたら一石二鳥じゃないですか。

ならばYシャツに代わるニューウエアのデザインを考えてくれる人は

いらっしゃいませんか?

どなたか良いファッションアイデアをお持ちじゃないですか?

昨日北京オリンピックについて書きましたが、今日は聖火リレーについて

書きましょう。

オリンピックの聖地と言われるアテネで、採取された聖火が各国をリレー

している時に、もし途中で消えてしまったら、どうするのでしょうか?

まさか、もう一度アテネからやり直すわけにもいかないから、聖火リレーに

使われるトーチ(松明:たいまつ)には、火が消えにくい特殊加工がされて

います。それでも天候や走者の持ち方によっては時々消えてしまう場合も

あります。

そんなことも想定して、聖火リレーをする際には「マザーフレイム(母の炎)」

と呼ばれる種火を乗せた車が走者の後を必ずついていきます。

各国へ移動する際に、通常飛行機内への火の持ち込みは厳禁ですが、

聖火の場合は特別な許可を受けています。長野オリンピックの時には

日本航空の特別機で運ばれました。

トーチの火が消えてもマザーフレイムから火をもらい、聖火リレーは何事も

なかったように再開されるのです。

2000年のシドニー大会の時も途中で消えたことがあったようですが、

何ら問題なく処理されたようです。

聖火を運んだ飛行機YS11は聖火を運んだことに由来して別名オリンピア

といいますが、現在は全機退役してしまっています。

2008年8月8日午後8時 北京オリンピックが開催されます。

1896年に始めてアテネでオリンピック大会が行われて以来、

来年の北京で29回目となります。

開会まであと1年ともなってくると、いやが上にも国民の関心も

徐々に盛り上がり、メダル獲得の皮算用もお互いに勝手なこと

を口にし、罪のない五輪談議を楽しむことになってくるでしょう。

その内で注目度の高いのが、マラソン、柔道、水泳、野球、

シンクロナイズドスイミング、ソフトボール、サッカーなどでしょうね。

オリンピックがこんなに世界のスポーツ競技の関心と注目を

浴びるのは、歴史ある世界的な権威のあるこの大会が、

4年に一度しか行われないため、競技生活でのコンディション

と実力をこの大会のタイミングに合わせて、頂点に持ってくること

の難しさが、金メダル獲得の難しさにつながっています。

しかし日本選手のオリンピックでの金メダル獲得成績は、

ロサンゼルス大会の10個以来、ソウル大会4個、

バルセロナ大会3個、アトランタ大会3個とだんだん減って

きていました。

今までの日本の競技の多くは、民間企業の資金で支えられて

きていました。にも拘わらず近年の経済不況のあおりで、

企業が支えきれずに撤退が相次いできました。

スポーツにお金をつぎ込むことは、人間の身体的、精神的、社会的

にも大きな価値があります。無駄と思われるような公共事業や

天下り官僚に莫大な国費をつぎ込んだり、政治家の無駄な政治資金の

乱用など税金の無駄使いをしている国政の無能ぶりを鑑みると、

スポーツ振興予算なんか、充分に組み込むことが出来るのではない

でしょうか。

ナショナルトレーニングセンターの整備、素質のある少年の

合理的な強化対策、優秀な指導者の育成機関、そして旧態依然

とした各競技団体や協会の組織の改革などスポーツ大国を目指す

日本には、多くの課題も残されている。

そこに早く目覚めて、国家的な取り組みで、金メダルをたくさん

獲れるスポーツ日本を目指してほしいのです。

今日(2007.08.08)からちょうど1年後になりますね。

我が日本も史上最大規模の選手、役員を含む選手団で

参加することになるだろうと考えられます。

それ故にオリンピックでの優勝と言う名誉を国民的英雄に祭り

上げているからでしょうね。

2000年シドニー大会では金5個(銀8個、銅5個)とちょっと持ち直し、

2004年アテネ大会では金16個(銀9個、銅12個)

と大活躍をしてくれました。

その為競技人口は減り、国家的取り組みも薄れ、少年期からの

英才指導体制もなく、その指導者の養成すらも希薄になり、

世界の頂点を極めようとするには、それなりの国家的規模での

資金的援助なくして、個人や民間だけの力だけでは、

とても難しい状況になってきているように思います。

そういう国家的意識と体制が確立できてこそ、2008年度の

北京オリンピック以降の大会にも大きな成果が期待できるように

なるのではないでしょうか。

参議院選挙まっただ中ですが、選挙になると選挙事務所には必ず

片目のだるまさんの登場になります。

そのだるまさんは、正しい名前はボダイ・ダルマ(菩提達磨)と言い、

南インドに生まれ520年ごろ海路から中国に渡り修業し、洛陽などで

禅を伝道しました。

晩年に嵩山(すうざん)の少林寺にこもり、人と交際を絶って壁に

向かって9年間座禅を組み、苦しい修行の末に遂にさとりを開くことが

出来ました。そしてその教えを弟子の慧可(えか)に伝えたとされる。

だるまさんは必ず赤く塗られていますが、あの赤色にはそれなりの

理由と意味があります。

ちなみに手足のない張子のだるまさんは、勿論達磨大師の座禅の

姿を表わしたものですが、胴の下に重しを入れ「起き上がりこぼし」

が造られるようになったのは、室町時代のことで、これがだるまさん

の形になったのは、江戸時代の中頃と言われています。

当時、だるまさんの赤い色は、子供の疱瘡(ほうそう)よけのまじない

として大変喜ばれたそうです。

お坊さんが着る袈裟には位を表す意味がありますが、だるまさん

即ち達磨大師(だるまだいし)が開いた禅宗では、赤い袈裟は

「大僧正」だけが着られることになっています。

つまりだるまさんの赤い色は達磨大師に敬意を示すために赤い色を着せているという

訳です。

また、だるまさんに片目を入れて神様に願をかけ、希望が叶えられ

たら、もう一方にも目を入れ開眼させるという風習もあり、選挙の

たびにこの風習を取り入れ願をかけて当選を願っているということ

なのです。