こんな馬鹿なことをする馬鹿な奴もいないでしょうが、今日は笑って腹の虫でも流し出していただきましょう。

特に女性の方に多い症状に、便秘になって困っていらっしゃる方が多いように伺っています。一方男性は、夜遊びで冷たいビールや焼酎などの

飲み過ぎで、お腹の調子がゆるみ勝ちの御仁が多いようですね。

この場合女性には下剤を、男性には下痢止めのお薬を飲んでいただくのが普通ですが、それでは面白くない。

そこで健康なお方に美味しいご馳走をたっぷり食べていただいて、数10分後に下剤と下痢止めを同時に飲んでいただいたら、

この勝負、お腹の中の土俵でどんな相撲を取るのでしょうか?

先ずこの東西両横綱の四股名(しこな=醜名)を「下剤鵬」と「下痢止龍」と命名しよう。

この両横綱が同時に土俵ならぬ腹表に上がったら、まず両横綱は、がっぷり四つに回しを取り合いました。

下剤鵬は、当然のことながら腹表の中を動きまわり、何とか腹表から押し出そうと懸命です。

一方下痢止龍は、力水を力に変えて滑りをくい止め、腹表を割らないように頑張ります。

両横綱とも稽古を積み、体調を整えてきたとはいえ、相撲をせずに生まれ故郷でサッカーをして遊んでいた下痢止龍は、ここ一番と

いうところで、稽古不十分なところが露呈してしまいました。

相手の押してくる力を、守りで耐える下痢止龍よりも、積極的に押して押して押しまくる押し相撲の下剤鵬の方が強かったと言えますね。

しかしこのような馬鹿げた腹相撲は、大怪我の元となりますので、決して真似をしないように、

腹相撲協会からの強いお達しがありましたので・・・・!

結局下剤鵬の力量が勝り、懸命に堪える下痢止龍を押し出して、勝利を手にしました。

私たちの睡眠は、脳と身体が交互に、別々に眠る構造になっていて、脳が眠って身体が起きている状態をノンレム睡眠(徐波睡眠)と言い、

逆に脳が起きていて身体が眠っている状態をレム睡眠(逆説睡眠)と言います。

過去の行動や出来事を思い出したり、心にひっかかっていること、心配事、満たしたい欲望、感情などが高ぶっている時に、身体は眠って

いても、脳は働いているので、その感情を口にするわけですが、身体が眠っている状態では、当人に明確な意識が無いため、その内容は

とりとめが無く、時に珍妙な発言が聞かれることもあります。

はっきりした表現や、納得のいく表現ではないので、それに相づちをすると、その刺激に対して脳が盛んに無理やり答えようとして、眠ったまま

受け答えをすることもあります。

時たま、亭主が浮気(?)相手の名前を呼んだりしている時に、「○○ちゃんって誰のことなの?」なんて聞き返したり、

「え~そうなの・・それでどうしたの?」なんて相づちをうったりすると、眠ったまま受け答えをすることもある。

しかし女房たるもの、これをやっちゃおしまいだよ! 外部からの刺激で脳が盛んに活動を始めるために、神経的に激しく疲労してしまうのです。

夢を見るのはレム睡眠の最中で、その際に無意識に体が動く反射運動の一種とされ、その時に声を出す筋肉が一緒に動くと寝言を口にする

ことになります。

「λ⊆η~\δ・・!」「∈⌒∇∴*≡☆~“~」

亭主に詰め寄るのは、朝まで待ってやってくれ! 頼むぞ!

亭主ども こんなみっともない醜態をさらけ出すことのないよう・・・

浮気には充分ご注意を・・!いいか!浮気をするなら名前のない女としろ!

「えっ~!」

その為神経的に激しく疲労してしまいます。そのような事を度々繰り返していては、習慣化して神経疲労を取り除くことが、困難になってしまいます。

睡眠は、からだと神経(脳)を休め、活力を養うために取るものです。

だから、寝言に相づちを打たないようにしてやってください。 お願いします。

今年の夏も毎日猛暑に苦しめられましたね。そして各地で最高気温の

記録更新が相次ぎました。このような異常気象も、

地球の温暖化

が進んでいる影響ではないかと思われます。

このように日本のみならず世界中で、温暖化問題が取りざたされて

いる最中に、前米国副大統領アル=ゴア氏(Albert Arnold "Al" Gore, Jr.)(59)

と国際組織「気候変更に関する政府間パネル」《IPPC(事務局・ジュネーブ)》

に対して「温暖化問題は地球規模の非常事態と指摘し、世界にその

認知度を高めた」という評価で2007年度のノーベル平和賞が授賞される

ことが発表されましたね。グッドタイミングです。

この温暖化の元凶は、地球や人類にとって必要以上に有害な紫外線は、

オゾン層が防止してくれているのですが、そのオゾン層を破壊するのが、

フロンガスや臭化メチルや二酸化炭素などです。

だからそれらの排出量を削減して、地球環境を保護しようという動きは、

既に20年も前の1987年のモントリオール議定書から採択されてきました。

それでもなかなかうまくいかず、1997年12月世界の各国が京都に集まり、

京都議定書を採択しました。

その後も、このような地球規模的な対策は、2001年7月にボンで開催された

地球温暖化防止会議(COP6)やジェノバ・サミットなどの国際的な会議も

開かれ協議も重ねられてきました。

世界各国が約束した京都議定書は、地球温暖化防止の為の温室効果ガス排出

の国別削減率や基準年や柔軟条項などを規定する国際的な約束です。

にも拘わらず、世界の約4割もの使用量を持っているアメリカは、京都議定書

から離脱し、その上モントリオール議定書で決められた「2003年以降は

1991年の30%以下にする」という各国共通の削減約束も守らず、

まだその上に2004年は35%止まりにも拘わらず、2005年は2004年度の

30%増にして欲しいという勝手気ままなことまで主張するありさまだったのです。

その後もアメリカは相変わらず離脱したままですが、2004年に入ってロシアが

京都議定書を批准するようになってきました。地球環境の急速な悪化を考えると、

各国とも発効を推進し、より一層の温室効果ガス削減の努力をしなければ

なりません。

日本も2008年~2012年に1990年と比べて6%削減する約束をしています。

最近は省エネ商品の開発や、太陽光パネルの設置など再生可能なエネルギー

の開発の研究や、ハイブリッドカーへの切り替え対策に加えて、

先日も書きましたが、バイオマス燃料(バイオエタノール燃料)>

の開発や都市のビル屋上の緑化運動などCO2排出削減対策の取り組みも向上し、

いろいろな試みが為されています。非常に結構なことだと思います。

でもまだまだ目標にはほど遠い効果しか上がっていません。もっと国家的指導力を

発揮していただいて、全国民がこのことに目覚めて努力しなければならないことだと

思います。

一方国際的観点からも対応の苦しい発展途上国に対する協力援助資金として、

年間500億ドルは必要だろうと試算されていますが、その内日本は約13%の

65億ドル(7,700億円)を負担する責任があると指摘されています。

そこで私達も日常の生活で一人一人が心がけ協力しなければならないことが

たくさんあるのではないでしょうか。

このようにちょっとした心がけで全国民が取り組めば、ものすごい量のCO2削減が

可能なのです。

こうしてお互いがほんの少しの心がけで、地球の温暖化防止につながり、

子孫に禍根を残さないようになるのではないでしょうか。

温暖化の原因とされるCO2の排出を削減する方法として、提言されていることを

列挙してみましょう。

その他テレビ、ステレオ、電灯、扇風機などのつけっぱなしなどの配慮。

そして私が特に気になるのが、車のアイドリングです。駐車場や道ばたでの

しばらくの人待ち駐車ならともかく、暑い夏の昼どきに木陰やガード下で、エンジンを

かけっぱなしにして冷房をきかせて長時間昼寝をしているのは、排ガスと騒音を外に

まき散らしておいて、自分だけは車内で快適に眠っていればいいというエゴは許せない気持ちになります。もう少し公共的マナーを心得て欲しい。

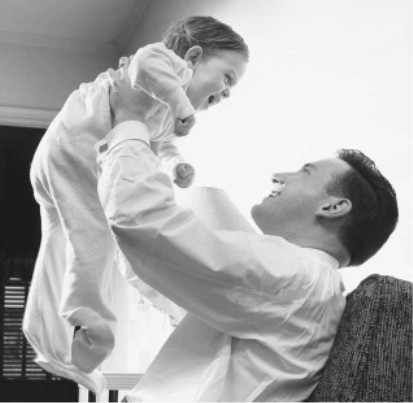

誰しも我が子や孫など小さな赤ちゃんは可愛いものです。

首がすわってきてにこっと笑ったりすると、たまらなく可愛くなって、

抱きしめたり、「高い、高い」をしたり、勢い余って上へ放り挙げて

抱きとめたり、寝転がって足の上に乗せて揺らせたり、

軽い赤ちゃんをもて遊んだりして可愛がったりするものです。

ところがこのような可愛がり方が、大きな危険を伴っていることが

指摘されています。

赤ちゃんが成長する際、生後数ヶ月位から、頭蓋骨の方が脳より

成長が早く、頭蓋骨と脳との間にすき間が出来、その時期に

激しく頭を揺さぶるようなことをすると、脳が頭蓋骨にぶつかって、

脳に損傷を起こしたり、頭蓋内出血を起こしたり、意識障害や

後遺症を引き起こしてしまう危険を誘発してしまう事もあるという。

これを揺さぶられっ子症候群(シャッフリング・ベビー症候群)と

いうそうです。

誕生を迎える頃になれば、大分しっかり成長してくるようになって

きますが、特に生後6ヶ月ぐらいまでは大変危険な状態なので、

絶対「高い、高い」や上にほうり上げるようなことは慎むべきです。

可愛い赤ちゃんとのスキンシップは大切なことですが、

度の過ぎた可愛がり方は逆効果で、赤ちゃんからすれば虐待に

似た行為になってしまうことを留意したいものです。

もっと極端に配慮すべきことは、悪い道路でのドライブは激しい振動

に注意してください。また人混みで泣かないように、いつまでも

揺さぶり続けるようなことも慎んだ方がよさそうです。

可愛い赤ちゃんならばこそ、静かに優しくあやして、

シャッフリング・ベビー症候群にならないように気を付けましょう。

少子高齢化の時代に、子供を一人でも作ったら、

「おめでとう!よくやったね」と祝辞の嵐に囲まれるぐらい

歓迎される時代になってきましたね。

でもその苦労は大変なもので、一般的に女の子の方が

男の子よりも育てやすいということで、子供をつくる場合、

先ず最初に女の子を生み、二番目に男の子をつくるのが理想的

という考え方が、「一姫二太郎」の一般的な解釈と言われています。

しかし、別の違う意味で古くから伝えられている説もある。

また最近の若者たちには、一人の女性を二人の男性が取り合う、

即ち男女の三角関係を意味するものだと解釈している人達も多いという。

こうしていろいろな解釈がありますが、結局は女の子は

重宝されているようですね。

でも昔は3人、4人は当たり前、一郎、次郎、三郎、四郎、五郎、

六郎、七郎、八郎、九郎(は苦労に通ずるというので避けられたが、

気にせず付けた人もいる)、十郎と連続名を吉として、

猛烈に頑張って子作りに励んだ人もいました。

それは、明治生まれの女性が「後先男の一姫二太郎」が正しい

と言っていたという。つまり、一番目は男、二番目が女、

三番目が男という順序で合計三人の子供を作るのが理想と

いうわけである。

![]()

私たちは、酸素を吸って生活しています。取り込んだ酸素から約2%

の活性酸素が出来ますが、この活性酸素のはたらきがウイルスなど

の外敵から身を守ってくれていることが判かってきました。

しかしその反面、活性酸素は身体を酸化させ、老化、ガンの

元凶にもなるという善悪両面を持ち合わせているようです。

活性酸素は、運動不足、喫煙、ストレス、紫外線、環境汚染物質

などによって作られますが、食べ物によって抗酸化物質を作り、

その毒性を消してもくれます。

お茶のカテキン、赤ワインのポリフェノール、緑黄色野菜の

ビタミンC・E・β-カロチン、ウコンのクルクミン、大豆のイソフラポン

などが抗酸化物質を作り出します。

このように自然の食べ物には、身体にとって悪いものを上手に

取り除く機能を持ち合わせているのです。

たばこを吸えばニコチンが、酒を飲めばアルコールで酔っぱらい、

覚醒剤によって覚醒作用、麻薬によって麻薬作用がおこります。

当たり前のことですが、それだけ食べ物の影響は大きいと

いうことです。

人間は、穀物・野菜・肉類を5:3:1で摂るのが良いと言われますが、

肉食の多い人は、野獣のようにどう猛な人が多く、

菜食主義者は、馬や牛のようにおとなしい人が多いように思われます。

最近テレビでも料理番組が人気を博していますが、食べ物によって

性格が変わってくるとしたら、非常に興味深くなってきます。

近年健康志向や飲酒運転の規制などで、お酒を飲む親父が

少なくなって、怖い親父が少なくなってきたのに反して、

ダイエット志向で甘いものを食べなくなった女の人が多く、

怖い存在になってきたと思いませんか?

と 思う私自身が弱い男になってきたような気がしますが・・・。

食べたものは、血となってからだじゅうに運ばれ、必ずその結果に

影響を及ぼします。

また辛いものが好きな人は、辛口の意見をいう人が多く、

甘いものが好きな人は、意見も甘口の人が多いのではないでしょうか。

健康の3大要素は、食事・運動・休養であることは、誰でも

解っていますが、食べ物で体調が変わり、考え方が変わってくれば、

性格も変わってくることは、充分考えられますね。

「医食同源」も生きているが、「性食同源」も付け加えたいが、

如何なものでしょうか?

![]()

前もって言っておきますが、信じるか信じないかは、あなたの勝手

ですから、気にしないで下さいね。

昔から自分の庭に植えると良くないことが起きると言われてきた

植物があります。良くない事とはどういうことを指すのかは、

定かではないが、そのいわれを記してみよう。

![]()

ちょっと下ネタですみませんね。 私 生まれも育ちも余り良くないもの

ですから、下ばかり向いて歩いてきましたもんで・・・ハイ!

肥料は、我々のおしっこやうんこを蒔いていました。

だから当然、おしっこもうんこも手に付きますよ。

「うんこが手につくと運がつく」

と語呂も合わせて言われてきました。

仕事への基本的な心構えとしては、農業だけでなく、

全ての職業に適用する言い伝えとして受けめたいですね。

.また、

「馬の糞を踏むと背が伸びる」

という俗信もあります。

逆に牛のイメージからは、「牛の糞を踏むと背が伸びない」という

ことも言われています。だから牛の糞には気をつけましょう。

農業のことは詳しく知りませんが、昔のお百姓さんは良く働きました。

今のように化学肥料や耕運機なんてありませんから、

牛を使っての農作業ですが、種付けから、田んぼの耕し、田植え、

草むしり、稲刈り、脱穀、精米に至るまで全て手作業でした。

このように、人糞が手につくのを気にしていられないほど

農作業に精を出し、良く働く人たちを敬服して、

馬には「天馬空を行く」と言うようなさっそうとしたイメージがあることから、

馬にあやかって背が高くなると考えたものでしょう。

背が高くなりたい人は、栗東トレーニングセンターへ行って、

馬の世話をしに行ってください。

明日から背が伸びます。間違いない ! (笑)

「早く起きなさい」

家を出てお母さんの「早く、早く」から開放されると、ほっとする子供が増えているという。

今の世の中、確かにスピード時代です。

急いで歩いて、けつまずいて怪我をする。

もうお母さんも 子供も お父さんまでもみんないらいら・・・

一昨日からの「全国の難読地区」のコンテンツ作成でかなり疲れました。

「早く食べなさい」

「早く学校へ行きなさい」

「早く宿題しなさい」

「早く片付けなさい」

「早く寝なさい」

お母さんの口癖です。

もう夏休みも終わりに近づいてきましたが、

子ども達には山や川、田んぼや海で自然を満喫して欲しい。

自然観察の目を養うことは、子供時代には非常に大切なことではないでしょうか。

自然の中では「早く! 早く!」は必要無いのです。

「遅い事ならブタでも出来る」と言われて追い立てられる。

「時は金なり」と言う言葉もありますが、

でも本当にそこまで急がなければならないのでしょうか?

スピードを出して運転して、大事故を起こす。

あわてて仕事をして、大事なことを見落とす。

スピードに追われて仕事して、家に帰ってほっとするのか、何もかも上の空

そしてお父さんの口癖は

「新聞どこ?」

「めがねどこ?」

「携帯は?」

「シャツはどこ?」

「メシまだ?」

だからもう「早く! 早く!」は嫌っ!

今日はちょっと私の思いを言わせてください。

その「良い子」「普通の子」の評価基準はどこからきているのでしょう。

一般に「良い子」と思われている子が危険な存在で、

「普通の子」であっても、最近の子はすぐキレる。

などと言う評論家らしき人達もいる。

それじゃ「悪い子」が「良い子」なのか?と屁理屈を

承知で突っ込みたくなる。

良い悪いは、所詮比較の問題であって、

絶対的な基準などあるとは思わない。

このような比較だけで、子どもの評価を繰り返していると、

子どもは上っ面だけは世間の良い子のイメージを繕うために、

自分を抑えていると、内面では全く別の一面を増幅させていて、

何か事ある時に抑え切れなくて、キレて爆発させてしまっている

のではないだろうか?

基準のはっきりしないことに、「良い子」「悪い子」と決めつけるのでなく、

その子自身がものの善悪の判断の出来る世の中、

即ち大人の生きざまをお手本とし、鏡として映し出すことが

先決ではないだろうか。

ある部分的には私もそうかも知れないが、世の大人達は、

自分のことを棚に上げて、まだ判断力の乏しい子ども達に

その責任を押しつけて、「良い子・悪い子」を作り上げている

のではないだろうか?

これからは、キャラクターを尊重し、個性的な才能を重視して、

その能力を磨き、可能性を期待する時代ではないだろうか。

その成長の過程で「良い子・悪い子・普通の子」の烙印を押しつける

べきではないと思う。

良いことも悪いことも紙一重の差で、ちょっとした見方の判断で、

全く違う判断結果に変わってしまうことが多いように思う。

いろいろな考え方があろうとは思いますが、あくまでも私の主観ですので、

ご意見、ご批判をお待ちしております。

少年犯罪がいろいろ多発している昨今ですが、世間の人達や先生は

「あの子は良い子でしたよ」とか

「普通の子でしたよ」とその子の評価をしている。

世間で「良い子でしたよ」と評価されている子が、世間を驚かせるような

悪い事件を起こす。「良い子」なら悪い事件を起こす筈がない。

じゃあ「悪い子」なのか?

「悪い子」を「良い子」と判断ミスしていたのだろうか。

「良い子」が「悪い子」で、「悪い子」が「良い子」ならば、

「普通の子」は「どういう子」なの?

こうなってくると、もう訳が解らなくなってくる。

「あの子は頭がよい、マナーが良い」

「あの子は成績が悪い、聞きわけが悪い」

など何を基準に評価しているのだろう。

それじゃ子供たちが余りにも可哀そうじゃないですか。

その一瞬の判断が正しく出来る社会であって欲しいし、

大人達がその判断を誤ってはならない。

大人にとって都合の良い子ではなく、その子にとって良い子とは

どういう子なのか、良く考えてみたいものです。

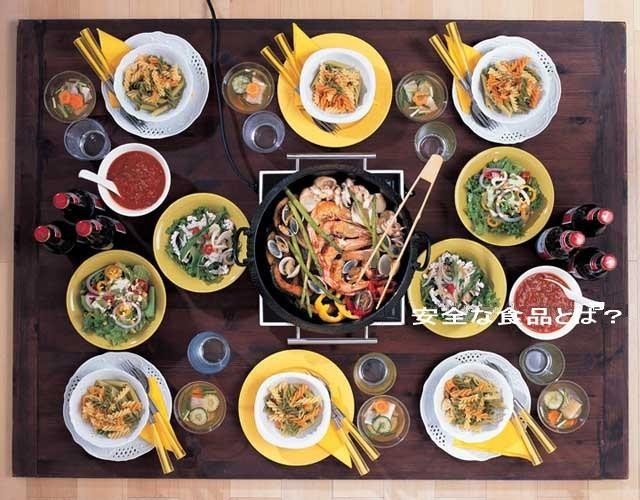

今回は旬の食べ物について、時間をかけて勉強してきました。

ちょっとまとめ方が下手くそですが、よかったら見てください。

★5つの味とは

八百屋さんやスーパーに並ぶ果物や野菜を見て、その時折の季節を感じたものです。

しかし最近は、バイテク技術の進歩やハウス栽培や輸入食品の多様化で、

その季節感がこんがらかってきましたね。

ところが人間の体は、自然にその時期にその旬の食品を求めたがるようになっています。

それは何故でしょう?

◆食べ物には5つの味と5つの性質に分類されます。

★5つの性質とは

以上のように5つの味と5つの性質の組み合わせで、秋や冬には温熱性の食品、

春と夏には寒涼性の食品を、体が求めるようになってきて、

それをおいしく感じるようになってきます。薬膳的にも理にかなった食べ物なのです。

だから旬には旬の食べ物を食べるのが、からだにも良いとされていますね。

そこで5つの味と5つの性質を持った食品を分類してみましょう。

参考にして旬の味を楽しみましょう。

| 涼・寒性をもった食品 | 平性をもった食品 | 温・熱性をもった食品 | |

|---|---|---|---|

| 酸 | トマト・ミカン・びわ・セロリ・キウイ・ユズナシ・菊花 | 小豆・金柑・梅・ぶどう・いちご・レモン・りんご・プラム・ヨーグルト | あんず・さくらんぼ・菜の花・酢・バター・ざくろ |

| 苦 | ごぼう・セロリ・レタス・わらび・緑茶・ぜんまい・くわい | 椎茸・ぎんなん・牛レバー・グレープフルーツ | 紅茶・らっきょう・もち米・パセリ・ふき・しそ・うど・バター |

| 甘 | 小麦・アスパラガス・筍・白菜・大根・じゃがいも・もやし・なす・きゅうり・柿・そば・ほうれんそう | 大豆・黒豆・ピーナッツ・ごま・たまねぎ・にんじん・きゃべつ・りんご・ふな・あじ・さば・牛乳・はちみつ・氷砂糖 | さつまいも・かぼちゃ・栗・桃・いわし・えび・かつお・うなぎ・鶏肉・酒・ラード |

| 辛 | ごぼう・大根・なし・こんにゃく | さといも・たまねぎ・春菊・あわび | ねぎ・とうがらし・ピーマン・からし・こしょう |

| 鹹 | 昆布・わかめ・のり・はまぐり・あさり・たこ・みそ・しょうゆ・食塩 | ひじき・いか・かき・たちうお・にしん・豚肉・あわび | えび・いわし・栗・クルミ・なまこ |

4季折々に5味5性をわきまえて食べるのが、健康にも味覚にも合っているのですね。

![]()

植物でも動物でも子孫を作り、育て、将来的にその継続と繁栄を願うのは

自然の摂理です。人間も当然の行為であり義務ですね。

いろいろな世論調査では、「結婚したら子供を持つべきだ」と思う人は8割強

「そう思わない」は1割強である。

その理由として、

一方 男性は「教育にお金がかかる」5割と約半分の人が経済的理由を

挙げている。だから育児に社会的支援の必要性を求めている人は、

3/4にものぼっている。

子育てに関しては「夫婦が同じように行う」4割

昔と違って一般社会的に文化水準が高く、生活費、教育費、交際費も

バカにならない。夫も家庭を支える義務感は充分持っているが、この経済

不況下では満足のいく収入が期待できない。やむを得ず妻も共働きに

出ざるを得ない。というより女性の社会進出と社会的地位向上のため

にも、大いにその能力を発揮してもらわなくてはならない。

そいう状況の中で「子育て」をどうするか?を考えるとき、確かに困難な

ことが幾多と湧出してくる。

ほんとうに男は大変です。だから「子供をつくらない」では日本の人口

構造は、益々不安定になり、将来を危惧せざるを得ないことになる。

そこで一日24時間を、1/3づつに分け、8時間を仕事、8時間を子育て

(家庭)、8時間を睡眠。というローテーションを夫婦で交互に組み合わ

せるという訳にはいかないものだろうか?

ところが近年の日本は、子供をつくらず、高齢者が増え、平均年齢は

年毎に上がっています。

ところが18歳~39歳の女性に限定して聞いてみると、「持つべきだ」は

7割強に増え、 「そう思わない」は2割を越えている。

一般論としては、子供は欲しい。しかし現実的には子供は育てにくい。

だから子供づくりを抑えているということです。

「女性は「自由時間がなくなる」4割強

「思うように働けない」3割強

のように仕事と育児の両立の難しさが主な理由ですね。

その支援の内容は「育児中の夫婦が大いに働けるような環境整備」6割強

「税負担の軽減」3割強

「児童手当など現金給付」3割弱など矢張り「お金」ですね。

「主に妻が行い、夫も手伝う」4割弱 と3/4以上が夫の参加の必要性を

強調しています。しかし男性の4割が「育児の時間がなくなっても、

賃金やポストを優先する」と仕事に対する執着が感じられ、育児は妻任せ

という感覚が強いようです。

「子育ての出来ない男は、お父さんではない」

と云われるように、「夫は仕事、妻は家庭」という定説は、今や完全に

崩壊している。でも夫は経済的にも家庭を支える義務を負わされる。

その両立は夫婦平等に考え、義務化されるようになってきた。

ちょっと考えてみたけど・・・無理だった。(笑)

いつものように散歩していると、近江兄弟社学園のグランドにさしかかる。

「まるまると まるめまるめよわが心 まん丸丸く 丸くまんまる」

このうたは、江戸中期の木喰(もくじき)上人のうたで、小泉前首相が

ときどき国会なんかで例えに挙げて披露され有名になりましたね。

グランドでは高校生が野球と隣のグランドではサッカーの練習をしている。

どちらも丸いボールが高く飛び交い、また転がっている。

こんな丸いボールを眺めていると、

「まるまると まるめまるめよわが心 まん丸丸く 丸くまんまる」

なんてうたが頭をよぎり、

「まるまると まるめまるめよわが心 まん丸丸く 丸くまんまる」

「まるまると まるめまるめよわが心 まん丸丸く 丸くまんまる」

1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20

と調子よく鼻歌を歌うように歌いながら歩いていると20歩ほど無心で歩ける。

散歩なんて何かつまらないことでも考えながら歩いていないと間が持たない。

木喰上人は、山梨県下部町の生まれで、木喰戒(もくじきかい)という

肉食はもちろん、穀物も絶って、木の実や草などのみを食べるという

厳しい戒律を立てて実行した修行僧で、全国を行脚しながら93歳で

他界するまで、千体以上もの仏像を造った僧侶なんです。

世の中にはすご~い人がたくさんいるんですね。

こんなすごいお坊さんがこんなまんまる~いうたを詠むなんて興味がわきますね。

![]()

最近スーパーへ買い物に行くと「お買い物袋お持ちですか?」なんて聞かれるように

なってきましたね。贈答品の簡易包装の普及はかなり進んできましたが、スーパー

のレジ袋の廃止運動はまだ始まったばかりです。

「ゼロエミッション」って余り聞き慣れない言葉ですが、エミッション(emission)

即ち廃棄物をゼロ(0)にしよう・・という構想のことです。

そもそもの発想は、地球温暖化の一因である産業廃棄物の処理方法を再資源化

していく循環システムの構築から始まって、各産業界の企業からの取り組みが

先行し、機械産業、化学、自動車、食品業界、酒造業界などからスーパーや

各家庭廃棄物までその輪が広がってきました。

数年前に滋賀県の愛東町で、廃食油を公用車の燃料にしたり、菜の花を栽培し、

菜種油を燃料にしている話題があり、びっくりしたと同時に関心を持っていた

ところ、京都の木津町の団地では、各家庭からの生ゴミでたい肥を作り、その

たい肥を農家が引き取り、そのたい肥で野菜を栽培し、その野菜を団地の家庭に

安く販売する。

このように大量生産され、大量消費され、大量廃棄物の出る世の中を循環共生社会

にし、ゼロエミッションにすることによって、資源の有効活用が地球の温暖化を

防止し、現代社会の悩めるジレンマを打開してくれるという自然の生態系を模倣した

素晴らしい社会システムだと思います。

このようなゴミを出さない試みが「ゼロエミッション」の原点です。

1994年に国連大学(本部・東京)の顧問であったグンタ・パウリ氏が産業界から

の廃棄物を何とか再加工して、別の産業の原料に再利用し、さらにその廃棄物を

別の産業の原料に再々利用して、循環利用でエミッションをゼロにしようという

システムを提唱しました。

地方自治体も参画し行政、地域、産業界、住民、と全ての人間がゼロエミッションに

取り組むことは、大変結構なことです。

そしてまたその家庭から出る野菜のくずが、再びたい肥にされ野菜

の栽培に使われるという循環システムを取り入れているというニュースも伝わって

きた。

また一方大阪のアメリカ村では、古雑誌を資源にいろいろな建材を造り柱や

床に活用出来るように商品化している、という話題が続出するようになってきました。

最近ではエコカーが注目を浴び、徐々にゼロエミッションの輪が広がりつつあるようです。

もっと技術革新され全世界中で活用されるようになれば、正に絶賛すべき産業革命

ではないだろうか。

夏も最盛期になってくると、太陽光線が目にまぶしく、全ての色が鮮やか

に映えてくる。街行く人もカラフルな色に変身し、躍動感に満ち溢れてくる。

この色の源泉は光で、その波長の違いからいろいろな色彩を作り出し、

我々の感覚に刺激を与えてくれる。

色の違いによって内蔵や神経系、内分泌系にも作用して、興奮度を高めたり、

集中力を上げたり、疲労度を軽減させたりして、いわゆる喜怒哀楽に大きな

貢献をしてくれるだけに、日常生活に切り離すことの出来ない効能がある。

海、山、建築物、ファッション、写真、絵画・・・・などなど書き尽くすことができない

全てのものに、いろいろ影響を及ぼしている「色」について考えてみよう。

まず実業界に於ける企業戦略に、この「色」を切り離して考える訳には

いかない。企業イメージを高めたり、商品に付加価値を付けるために

色や形にこだわり、パッケージングや広告に神経を使う。

商品の販売戦略に「AIDMA」原理がある。即ち

Attention(注目させる)

という意識高揚に「色」は不可欠な存在である。

またオフィスや住宅環境では、壁、天上、カーテン、調度品などの環境

色彩調節によって、作業能率や電力消費量にも影響し、気分や癒しにも

効果がある。

Interest(興味を持たせる)

Desire(購買意欲をそそる)

Memory(記憶させる)

Action(行動、買う)

五感のうちで視覚に訴える影響力は最も大きく、聴覚や触覚よりも効果は

高いと言われている。

色は、人の想像力をかきたて、商品の中身や品質までも連想させてしまう。

ストレス解消のための色彩心理を応用して、心身の健康バランスを保つ

心理療法(カラーセラピー)に活用したり、「色」をエネルギーとして転用する研究も

進んでいると言われている。

ストレス解消のための色彩心理を応用して、心身の健康バランスを保つ

心理療法(カラーセラピー)に活用したり、「色」をエネルギーとして転用する研究も

進んでいると言われている。

赤色は、覚醒効果があり、体のバランス感覚を悪化させるが

青色は、沈静効果や免疫改善作用もあり、バランス感覚をよくする

黄色は集中力を高め思考、判断力を高める効果がある

時代を迎えるに当たって、企業も個人も色彩パワー戦略がその決め手に

なるのではないだろうか。

目に鮮やかに映るカラフルな夏を迎えるに当たって、正に「色こ

そいろ

いろ」な

影響力を与える分岐点になるような気がするが・・・

どうなんかなぁ・・・?

昨日は久しぶりにゴルフのラウンドしてきました。下手なくせに誘われると

断れない。そしてアップしてメンバーとスコアーを比較して嫉んだりする。

自分より素晴らしい人、優れた人、豊かな人、幸せな人、賢い人、そして

背の高い人、スタイルの良い人、金持ちの人・・・・「ねたみ」の対象は数え

切れない。

また自分だけが何故こんなみじめな思いをしなければならないのだろう。

自分だけが何故こんな苦労をしなければならないのだろう。自分だけが

何故こんな目に遭わなければならないのだろう。

しかし自分が羨み嫉んでいる人も、その人なりに悩み苦しんでいること

は必ずある。また自分が勝手に被害者意識で他人を見たり考えたりして

いるだけで、その人が自分に対してはそれ程優越感を持っているとは

限らない。

にも拘わらずこのような気持ちは、正しい考え方、素直な気持ちでない

ことは自分でもチャンと解っている。ならば何とか人の幸せや喜びをわが

喜びとし、人の悲しみを我が悲しみとすることが出来るように、他人に

惑わされることなく、自分自身をしっかりみつめ、自分を向上させるため

の努力を怠らないような人間になりたいものです。

自分でも下手なことは判っているにも拘わらず納得しようとしない。

でも決して恨んだり憎んだりはしない。

そんなことは遊びのスポーツのことだから筋違いであることは解っている。

悔しいだけなのです。 人間誰しも長所と短所を持っている。自分にも素晴らしい能力や才能を

持っているにも拘わらず、他人が自分の持っていない能力を発揮すると

何故か羨ましく思う。そしてひがみ根性でその人を批判しこき落とそうと

する人もいる。何と情けない恥ずかしい性(さが)だろう。こんなむなしい

根性からは無縁でありたいと思いながら、ついはまり込んでしまうのが

人間の悲しさである。

人間誰しも長所と短所を持っている。自分にも素晴らしい能力や才能を

持っているにも拘わらず、他人が自分の持っていない能力を発揮すると

何故か羨ましく思う。そしてひがみ根性でその人を批判しこき落とそうと

する人もいる。何と情けない恥ずかしい性(さが)だろう。こんなむなしい

根性からは無縁でありたいと思いながら、ついはまり込んでしまうのが

人間の悲しさである。

自分だけが・・・自分だけが・・・と「ひがみ」の種も尽きることがない。

嫉妬と被害者意識・・・・即ち「ねたみ根性」と「ひがみ根性」という醜い根性は

さよならしたいものですが・・・・。

昨日外食先でそれとなくお客さんの食事姿を見て感じる事があった。

それは「箸」の持ち方なのです。上手な箸の使い方をしている人は、

姿勢も良くマナーを心得ているように見えて感じがよい。平均若い人達、

特に年少者や幼児は、まだ不慣れな格好をして食べている人が多いようです。

最近はスプーンやフォークを使う食事が多いせいなのか、いわゆる「ねこ喰い」

で食器を持ち上げることはなく、顔を食器に近づけて箸ですくうような使い方を

していたり、「わしづかみ握り」にしてお茶碗を口に持っていってお茶漬けを

かけ込むような食べ方は、決して美しい食べ方のようには思えませんね。

まだまだ箸の使い方の練習が少ないのではないでしょうか。

でも日本では、まだまだ箸を使う食事が一般的で、三度の食事に欠かせ

ない貴重な存在です。見た目にも美しく、物理的には、箸を固定した上で

開いたり閉じたり出来る持ち方は、どんなものをつまんでも、箸を持つ

位置がほとんど移動しないので、安定して使いやすい持ち方な筈です。

子供の時に根気よく親が教えてあげれば、誰でもできるようになる筈なの

ですが・・・。

では、持ちやすい箸の長さは?・・・と言うと、一般的には21㎝、レストラン

や料亭で長いものは23.5㎝、子供用の割り箸では6.5㎝のものもある。

その人にふさわしい長さの算出法は、中指の先から手首までの長さの

1.1~1.2倍。又は、人差し指と親指の長さの1.5倍、とも言われて

います。もちろん慣れてくると、多少の長短にも対応出来るようになります。

我々日本人が「箸」で食事をするということは、祖先から受け継いだ文化

であり、視覚的にも機能の面からも優れた方法です。みんなが上手な箸の

使い方で、美しくマナーの良い食事を楽しんで、健康でありたいと思います。

そろそろお中元のシーズンの到来ですね。皆さん何人分(何軒分?)ぐらいご用意

されるのですか? 日頃お世話になった方々に真心を込めて感謝の気持ちで品定

めされていますか?勿論真摯にお礼の気持ちを込めて、お中元もお歳暮も節度を

持ってお贈りされておられる方もたくさんいらっしゃるとは思いますが、ただ

儀礼的に形式的に贈っておられる方も多いのではないかと思います。

日本古来からのしきたりで、定期的な慣例として贈って、贈り先との物々交換的に

行われているのなら、一度考え直してみては如何なものでしょうか?

私は決して全否定しているのではありません。人からプレゼントを頂くことは嬉しい

ことですし、ちょっとしたお土産でも、その人の志が伝わってより人間関係を深める

ことになっております。

贈り物に真心が伝わらなかったら、全くナンセンスなことで、無駄な行為になって

しまい「もったいない」のではないでしょうか。それならば「たらい回し」でも同じ

ことじゃないですか。たらい回しが失礼で人としての道に反するとお考えの方でも、

たくさん頂きすぎて再販売店へ売りに出されている方もたくさん居られます。

それもダメなら消費し切れないので、残った分は全て廃棄処分するのですか。

それじゃゼロ・エミッションにも反し、エコロジーじゃないですよね。

我が家でも贈答品をよく見てみると、時々シールをはがした跡や製造年月日の記号

の古い日付の物もあって、思わず含み笑いしてしまう場合もありますが、私もお中元

やお歳暮には、このような「たらい回し」をしている常習犯ですから何とも思い

ません。むしろ先方さんの考え方に共感しております。

だいたい多くの家庭では、そこそこ何でも揃っていて、物を贈る時に、何にしょうか

迷っているのが実状だと思います。ならば貴重な資源の無駄使いは慎しんでは如何

でしょうか?

建前論じゃなく本音でこの考え方に対してご意見をお聞かせください。

ところで、「たらい回し」って、何処から来たことばでしょうね。

それは曲芸であお向けに寝て、足でたらいを回すが、回すたらいは違っても足は

変わらない。そこから、回っているだけで中味が変わらないことから、一つの物を

順送りに回すことを意味するようになったそうです。「病院のたらい回し」

「政権のたらい回し」「贈り物のたらい回し」など、よく使われていますが、

これも生活の知恵(?)(笑)

今日はうっとうしいかった雨もあがり、暑くもなく過ごし易い曇り日です。

気分も良いので裏の庭・(といってもそんな立派なものじゃないですよ、空き地じゃ)

に出てみると、たくさんの草が生えているので仕方なく嫌々草むしりを始めた。

しかし思いのほか簡単にむしれるので、楽ちんではあるが・・・

そこで先生(?)は考えた。

植物は、地中の水分や栄養素を吸収するのが根の働きだから、水分を多く含んだ

軟らかい土壌では根が大きく育つ必要性はないが、乾燥した土壌では水分や

栄養素を求めて何処までも根を伸ばしている。

このような雑草でもそうであるように、どんな小さな虫であっても、命ある

ものは自ら生きていく為の知恵を身につけて、けなげに生きている。

いわんや人間も生きていく為の方策を求めて、古代からその文化を創り上げて

きました。

それどころか水や栄養を取りすぎて、それを削り取るのに必死になっている

人間がうじゃうじゃ居る。それを「ダイエット」(?)というそうな。

何とかしなくてはなりません。どうすればいいのでしょう・・・?

昨日が雨降りだったから土は湿っていて軟らかい、そして根は短い。これなら誰でも

簡単じゃ。ところがもし乾燥した硬い土で高く大きく育った雑草や木だったら、

根こそぎ抜き取るのは難しい。

でも人間の欲望の中で一番我慢できないのは空腹だろう。腹がへったら必死になって

その欲望を満たすために奮い立ち考え工夫するだろう。

これをハングリー精神と呼んでいます。

でも今我々は何でも満たされ与えられて、いつでも何処でも満腹感を満たす

ことが出来るのではないでしょうか。

それで水や栄養を求めるために、考え工夫することを忘れてしまっているのか、

それとも自らその成長を止めてしまっているのではないでしょうか。

正にハングリー精神の欠如です。

誰とは言わないが、どうなんかなぁ・・・?

昔から人間は「生活の知恵」と言って、不足や欲望に対して考え工夫する

素晴らしい潜在能力を与えられてきたにも拘らず、生きていくに必要な全て

事が満たされてしまって、ハングリー精神を身につける事を阻害している

ように思います。

どうなんかなぁ・・・?

![]()

何処へ行くにも自動車ばかり乗っているにも拘わらず、久しぶりに自転車で出かけることにした。

長い間ペダルを踏んだこともなかったが、それでも何とか走れるものだ。

運動にもなり、道中の様子も余裕を持って走れ、目的地の駐輪場も楽ちんだった。

こうしてゆっくりとした時間に浸っていると、こんなことに気がついた。

私達はこの道路だけでなく、全ての面で自分の力だけで生きていると思っていたら大間違い

であることに気が付くべきだった。

「下農は雑草を作り、中農は作物を作り、上農は土を作る」

立派な作物は立派な土壌作りによって作られるのです。目に見える作物にばかりにこだわって、

その土壌作りになかなか目が行き届かないという戒めの言葉を、よく読みとらなければならないと

思います。

この自転車のタイヤと道路が接している面の道幅は、何センチだろう?

ちょっと降りてタイヤを見てみると、約3センチ位のようだ。

私は今3センチ幅の道路しか使っていない。じゃあ3センチ幅の道路が

あったとしたら、その道を自転車で走れるだろうか?

それは絶対無理だ。どんな上手な人でも、まず道をはずしてしまって倒れてしまうだろうなぁ・・・。

3センチしか使わない道路でも、それを支えてくれるゆとりのある道幅があるからこそ

走れるのです。私達はそのことに気がついていただろうか?

あらゆる環境や状況のお陰や全ての人達の支えによって生かされているのです。

3センチ幅しか使わない自転車道を走るためには、「ゆとりのある広い道路」が

あってこそ、始めて安全に走れることを教えてもらった一日だった。

こんな含蓄のある言葉は・・・どうなんかなぁ・・・?