トップページ

島町の概要

島町はっけんマップ

島町のプロジェクト

刊行物

リンク

島町ブログ!

| ■島町はっけんマップ | ||

| トップ>島町はっけんマップ | ||

赤い丸をクリックしてみよう♪     |

||

古代ロマンと絶景に出遭えるハイキングコース |

||

若宮神社の脇の砂利道から、「近江湖南アルプス自然保養林ハイキングコース」への入口が裏山に向かって伸びています。 若宮神社の脇の砂利道から、「近江湖南アルプス自然保養林ハイキングコース」への入口が裏山に向かって伸びています。左手には、保全再生活動がはじまった棚田(北山田)が広がります。 そこからすこし進むと、右手に延命寺の駐車場と石段が見えてきます。この石段の両脇をトンネルのように囲むモミジは、秋には黄色・オレンジ・深紅色ととても鮮やかで美しい紅葉が見られます。  島町の三方を取り囲むように東西に連なる山々は、姨綺耶(いきや)山系と呼ばれています。このハイキングコースからは、姨綺耶山を北へ横断して、「休暇村近江八幡」がある琵琶湖畔の宮ヶ浜方面へ抜けるルートと、尾根伝いに姨綺耶山を東西に縦断するルートがあります。 島町の三方を取り囲むように東西に連なる山々は、姨綺耶(いきや)山系と呼ばれています。このハイキングコースからは、姨綺耶山を北へ横断して、「休暇村近江八幡」がある琵琶湖畔の宮ヶ浜方面へ抜けるルートと、尾根伝いに姨綺耶山を東西に縦断するルートがあります。縦断ルートを西へひたすら進むと、津田山山頂付近に、高天原の主宰神にして宇宙根源の神ともいわれる「天御中主尊(あめのみなかぬしのみこと)」が祀られた盤座(いわくら=神が坐るとされる巨岩)が現れます(中之庄町)。近江高天原説のなかには、この山こそが、神話の中でイザナギ・イザナミが世界で最初に創造したという陸地「おのころ島」で、ここから野洲川に至る蒲生野周辺が「高天原」そのものではないか、とする説さえ存在するようです。 さらに西へ進むと、西国霊場三十三ヶ所の第31番札所にして、聖徳太子ゆかりの「長命寺」に到達します。長命寺からは、広々とした琵琶湖と対岸の比良の美しい山並みを一望することができます。 長命寺から、808段あるという石段を下ると、琵琶湖に面した長命寺港に至ります(ふつう、長命寺に参詣する人は、長命寺港側から808段の石段を登って本殿に至ります)。 八幡旧市街から長命寺に至るルートは、長命寺参詣古道として、昔から親しまれてきたそうです。 マップに戻る |

||

| |

||

近江八幡にも「富士山」があった!? |

||

渡合橋を渡って島町の方を見渡すと、広い田んぼの向こうに連なる姨綺耶(いきや)山系のなかでも、真北にそびえる、三角錐のシルエットが美しい奥津山(322m)がまず目に飛び込んできます。 渡合橋を渡って島町の方を見渡すと、広い田んぼの向こうに連なる姨綺耶(いきや)山系のなかでも、真北にそびえる、三角錐のシルエットが美しい奥津山(322m)がまず目に飛び込んできます。この山、地元では「権現(ごんげん)山」の名で親しまれていて、山頂付近の巨岩のそばには、愛知県知立市の知立(ちりゅう)神社から勧請されたとみられる「池鯉鮒(ちりふ)権現」が祀られた一間社があります。 このあたりはマムシをはじめとするヘビが多いことから、マムシ除けの神様として池鯉鮒権現が祀られているようです。毎年4月には、山頂付近の祠まで氏子らが登って祝詞をあげる祭も続けられています。以前は山上まで神輿を担いであがっていたそうです。 この祠に近いところには山肌から突き出た大岩があり、この上に立つと、島町はもとより蒲生野全域から長命寺川河口付近の琵琶湖までをも眼下に一望することができ、見晴らしは最高です。 実は、地元でもあまり知られていないのですが、この山には「元富士」という別名もあります。 「ご当地富士」としては、滋賀県では「近江富士」(三上山)があまりにも有名ですが、この「元富士」も、れっきとした由緒ある「富士山」のようです。 『近江與地志略』によると …つまり、本家である日本一の富士山よりもこちらの方が元祖っていうことでしょうか?! マップに戻る |

||

今なおつづく神秘的な巨岩信仰 |

||

島町の西側を取り囲む山並みに向かって、大嶋奥津嶋神社の裏手から細く険しい山道を登っていくと、「白山権現」と呼ばれる、2つの巨石が「人」の字形に折り重なってできた、霊験新たかな洞穴状の空間があります。その風貌は、近江八幡市のお隣・安土町の繖(きぬがさ)山の山上にある西国霊場「観音正寺」の「奥の院」とも酷似しています。 島町の西側を取り囲む山並みに向かって、大嶋奥津嶋神社の裏手から細く険しい山道を登っていくと、「白山権現」と呼ばれる、2つの巨石が「人」の字形に折り重なってできた、霊験新たかな洞穴状の空間があります。その風貌は、近江八幡市のお隣・安土町の繖(きぬがさ)山の山上にある西国霊場「観音正寺」の「奥の院」とも酷似しています。「権現山」の池鯉鮒権現と同様、ここにも一間社が祀られ、隣の北津田町とともに氏子によって今も守られ、毎年3月には祭が奉納されています。 白山権現、津田山の盤座、権現山の池鯉鮒権現、西国霊場「長命寺」にある「修多羅岩」や「飛来石」など、ここ姨綺耶(いきや)山系には、巨岩にまつわる伝説や信仰が、今なお数多く残されています。 マップに戻る |

||

| |

||

棚田再生の取り組みがはじまった北山田 |

||

平地の多い近江八幡市内には珍しく、若宮神社の向かって左手の谷筋には、北山田と呼ばれるこじんまりした棚田があります。 平地の多い近江八幡市内には珍しく、若宮神社の向かって左手の谷筋には、北山田と呼ばれるこじんまりした棚田があります。しかし近年は、機械が入らない不便な棚田ではほとんど耕作されなくなり、背丈よりも高い雑草や笹が生い茂って、荒れ放題になっていました。 この貴重な地域資源である「棚田」の風景・文化・生態系を積極的に再生・活用していこうという機運が高まり、平成19年度から、町民総出で北山田を再生する取り組みがスタートしました。  雑草が刈り取られ、元の姿をあらわした北山田。 雑草が刈り取られ、元の姿をあらわした北山田。見晴らしのよい風景、鳥のさえずり、木々のにおい、小川のせせらぎ…。 梅の果樹園もあり、春には芳しい花が咲いています。 奥のほうにはシイタケのほだ木が並んでいます。山すそには、雑木林、植林地、竹やぶ、湿地などもあります。いろんな要素がコンパクトに詰め込まれた箱庭のような空間です。 生態系調査の結果、希少種を含む多様な生物がたくさん見つかり、生き物にとっても貴重な場であることが分かってきました。 しばらく使われていなかったかわいらしいログハウスもあり、所有者のご好意で、地元での棚田再生活動や、地元ボーイスカウト団の活動拠点として使わせていただけることになりました。 トンボやドジョウなどがたくさん棲めるビオトープづくり、復活した棚田への菜の花やコスモスなどの植栽、ボーイスカウトによる林間地での秘密基地づくりなど、北山田は島町民・近江八幡市民の共有財産として 時間をかけて、すこしずつ、その役割を高めつつあります。 この場所は、ハイキングコースの入り口にもあたるため、ハイカーの皆さんに島町の取り組みや魅力を伝える拠点としても、今後活用が期待されます。 また、棚田から背の高い雑草がなくなり、人が頻繁に出入りすることによって、イノシシが里へ降りてきて農作物を荒らす獣害を軽減する効果も期待できます。 マップに戻る |

||

| |

||

映画「ほんがら」の舞台・若宮神社 |

||

渡合(わたらい)橋から北を向いて島町を正面に見ると、一番奥の山すそに鳥居が見えます。これが島町の若宮神社です(ちなみに、近江八幡市内には、島町以外にも「若宮神社」がたくさんあるようです)。 渡合(わたらい)橋から北を向いて島町を正面に見ると、一番奥の山すそに鳥居が見えます。これが島町の若宮神社です(ちなみに、近江八幡市内には、島町以外にも「若宮神社」がたくさんあるようです)。この若宮神社と渡合橋の南側にある百々神社とは、鳥居を向け合い、まっすぐ対面する珍しい形になっています。 小さなお社ですが、裏山にはシイの木が生い茂る鎮守の森がひろがっており、はるか昔から大切にされてきた様子が伺えます。  若宮神社の境内には、山からの伏流水が滾々と湧き出す小さな池があり、その淵には二股に分かれた巨木がしずかに立っています。 若宮神社の境内には、山からの伏流水が滾々と湧き出す小さな池があり、その淵には二股に分かれた巨木がしずかに立っています。風水で理想的な地形とされる「龍穴」は、北(玄武の方角)に尖った山があり、西(白虎の方角)と東(青龍の方角)も山に囲まれ、南(朱雀の方角)が開かれた土地になっており、北側の山のふもとの泉が湧き出る場所から、大地のエネルギー(龍脈)が地上へ放出されているといいます。 素人考えですが、龍穴地形と島町の地形は非常にぴったりあてはまることから、ひょっとすると、この若宮神社の池の辺りから、琵琶湖対岸の比叡・比良山系の強大なエネルギーが、白髭神社の湖中鳥居を経て琵琶湖を横断し、ここから百々神社(八幡山)の方角へと湧き出しているエネルギースポットかも知れない、などという妄想を掻き立てられてしまう場所です。  毎年4月の第3土日に大嶋奥津嶋神社の神事として行われる春の例大祭の第1日目(宵宮)では、島町の氏子によって、大嶋奥津嶋神社とこの若宮神社との間で大太鼓が渡りを行う場面があり、それを出迎え、見送るために、神社の境内で、住民が作った巨大な松明(たいまつ)が次々に奉火されます。 毎年4月の第3土日に大嶋奥津嶋神社の神事として行われる春の例大祭の第1日目(宵宮)では、島町の氏子によって、大嶋奥津嶋神社とこの若宮神社との間で大太鼓が渡りを行う場面があり、それを出迎え、見送るために、神社の境内で、住民が作った巨大な松明(たいまつ)が次々に奉火されます。狭い境内の中で巨大松明が炎をあげる火祭は雄壮で迫力満点。  焼け焦げた痕が残る境内の杉の巨木が、そのすさまじさを物語っています。 焼け焦げた痕が残る境内の杉の巨木が、そのすさまじさを物語っています。松明と太鼓の祭としては日牟禮八幡宮の「八幡まつり」が有名ですが、近江八幡周辺では、これと同様の祭が各集落の神社でこの時期に行われています。集落ごとに少しずつ松明の形が異なり、それぞれに工夫を重ねてきた歴史が読み取れます。  ここ、島町の松明の場合、「ほんがら松明」といって、松明の中が煙突状に空洞になっており、火は外から点けるのではなく、底の穴から火を入れて、空洞を駆け上った炎がオリンピックの聖火台の如くてっぺんからポッと飛び出す、という奇想天外なシカケになっていたのですが、この「ほんがら松明」は、作るのに手間がかかることなどから、約50年前を境に作られなくなり、それ以降、「どんがら松明」と呼ばれる穴のない簡易な松明が奉納されてきました。 ここ、島町の松明の場合、「ほんがら松明」といって、松明の中が煙突状に空洞になっており、火は外から点けるのではなく、底の穴から火を入れて、空洞を駆け上った炎がオリンピックの聖火台の如くてっぺんからポッと飛び出す、という奇想天外なシカケになっていたのですが、この「ほんがら松明」は、作るのに手間がかかることなどから、約50年前を境に作られなくなり、それ以降、「どんがら松明」と呼ばれる穴のない簡易な松明が奉納されてきました。しかし、平成19年春、半世紀前のほんがら松明を知る島町老人クラブのお年寄りたちが一念発起し、島町伝統のほんがら松明がみごとに復活しました。 この復活劇の一部始終は、長岡野亜監督の手でドキュメンタリー映画化され、現在も全国各地で草の根的に自主上映されています。 【参考】映画「ほんがら」オフィシャルサイト 平成21年には、地元有志による「ほんがら松明保存会」が結成され、お年寄りの記憶の中にしかなかった「ほんがら松明」の伝統は、地元の若い世代にしっかりと引き継がれつつあります。 マップに戻る |

||

| |

||

自然と共生する里山の暮らし |

||

つい数十年前まで、自給自足の営みを連綿と続けてきた島町。 つい数十年前まで、自給自足の営みを連綿と続けてきた島町。集落内をそぞろ歩いてみると、自然のゆたかな恵みを巧みに活かしていた往時の面影をそこかしこに見ることができます。 今でも山水を引いて使っている家。 裏山の雑木を切って、薪にして風呂焚きに使ったり、しいたけのほだ木にしたりしている家。  それぞれの家の周囲には、野菜や果樹を自給する畑があり、キジなどの山鳥もよく見かけます(地元島小学校では、毎年キジを放鳥しているそうです)。 それぞれの家の周囲には、野菜や果樹を自給する畑があり、キジなどの山鳥もよく見かけます(地元島小学校では、毎年キジを放鳥しているそうです)。四季折々に咲く花。 豊富な山菜。 かつては、大水があると琵琶湖から大量の魚が遡上してきて、子ども達はそれを捕まえるのが日課だったといいます。山ではうんざりするほどたくさんのマツタケが採れた、とも。 マップに戻る |

||

| |

||

たくさんの石室が現存する山口古墳群 |

||

北側の集落を守るように張り出している丘状の竹やぶに分け入ると、斜面のあちこちに四角い穴があり、立派な石室をいくつも見ることができます。非常に堅固なつくりの石室は保存状態もよく、中に入ることもできます。 北側の集落を守るように張り出している丘状の竹やぶに分け入ると、斜面のあちこちに四角い穴があり、立派な石室をいくつも見ることができます。非常に堅固なつくりの石室は保存状態もよく、中に入ることもできます。ここは山口古墳群と呼ばれ、6世紀頃の豪族の古墳であると考えられています。現在知られている近江八幡市内の古墳のなかでは最大規模のものだそうです。 ただし、現在はイノシシ除けの柵と侵食する竹やぶに覆われていて、石室のある場所までなかなかたどり着けない状況です。いずれはきちんと整備をして、誰もが気軽にこの遺跡を訪れることができるようにしたいと思っています。 マップに戻る |

||

| |

||

里山にひろがる竹林 |

||

山口古墳群の周囲をはじめ、島町を取り囲む山々のふもとには竹やぶが群生しています。 山口古墳群の周囲をはじめ、島町を取り囲む山々のふもとには竹やぶが群生しています。かつては、それぞれの家が裏山の竹を切り出して、稲のハサや竹かごなど多様な用途に使ったり、タケノコを食べたりして竹やぶを上手に活用していましたし、以前は島町の竹を商品として売っていたこともあるそうです。「ほんがら松明」も、竹をはじめとする地域の自然素材を上手に再利用していた先人の知恵の結集といえます。 しかし、コンバインの普及でハサ竹は不要になり、容器は安価なプラスチック製品に取って代わり、生活の利便性と引き換えに、すっかり役目を失った竹やぶは荒廃と侵食がすすんで里山生態系を脅かす厄介な存在になってしまいました。 一方、八幡旧市街地に面する八幡山では、退職シニアによる放置竹林のボランティア間伐整備作業が毎月行われており、そこから出てくる竹廃材を再利用した竹工芸品・竹紙・竹染め・竹楽器づくりなどの取り組みが始まっていますし、近隣の南津田町では竹炭の商品化もされています。 これらの取り組みを参考に、竹やぶを負の遺産とネガティブに考えるのではなく、地域資源として前向きに活用していくことをめざして検討を進めています。 マップに戻る |

||

| |

||

獣害対策の実験場・東山田 |

||

「北山田」のほかにもうひとつ、島町の北東部にも、「東山田」と呼ばれる棚田があります。 「北山田」のほかにもうひとつ、島町の北東部にも、「東山田」と呼ばれる棚田があります。こちらも長い間耕作放棄されていたのですが、近年、田んぼを荒らすイノシシの被害が深刻化してきたことから、東山田周辺の山すそ(緩衝地帯)に羊を放牧する試験的な取り組みが、滋賀県農業技術振興センターや滋賀県立大学等との連携で実施されました。 北山田同様、この東山田も卓越した景観と豊かな生態系を有することから、効果的に再生活用する取り組みをすすめつつあります。  平成20年からは、東山田周辺の休耕田に「そば」を植え、白い花を楽しんだり、実を収穫して手打ち蕎麦づくりの体験活動などを実施しています。 平成20年からは、東山田周辺の休耕田に「そば」を植え、白い花を楽しんだり、実を収穫して手打ち蕎麦づくりの体験活動などを実施しています。マップに戻る |

||

| |

||

癒し効果抜群の古民家・まちなみ・石積み |

||

市の風景づくり条例にもとづく風景づくり協定の制定に伴い、水郷エリアに面する島町においても、建物は文化的景観の構成要素として認識されるようになりました。 市の風景づくり条例にもとづく風景づくり協定の制定に伴い、水郷エリアに面する島町においても、建物は文化的景観の構成要素として認識されるようになりました。徐々に新建材の現代風建物への立て替えが進行しつつある島町ですが、まだまだ昔ながらのつくりの家も数多くあります。 巧みに石積みを利用した、民家や寺の土台(だから蛇が多いのかも?!)。 土壁の蔵。  煙り出しのある黒瓦の屋根。 べんがら塗りの柱。 集落内のあちこちに点在する、手入れの行き届いたお地蔵様やお稲荷様…。 若宮神社の隣には、かつて大水の際にどこかから流れ着いたといわれる巨大なお地蔵様(というよりどう見ても観音様ですが…)が、霊果ムベに覆われたお堂に鎮座しておられます。 古代ロマンに満ちた山並みと、伝統的な農村集落のまちなみと、のどかな田畑とがコンパクトにまとまった島町には、まさに「箱庭」のような癒し空間です。 マップに戻る |

||

| |

||

太古の社・大嶋奥津嶋神社と「むべ」伝説 |

||

島町と北津田町のちょうど境目に位置する大嶋奥津嶋神社は、大国主命を祀る大嶋神社と、奥津嶋比賣命を祀る奥津嶋神社の二社が同じ場所に祀られています。西暦131年創祀といわれていますので、1900年近い歴史をもち、「蒲生郡十一座」にも数えられている、由緒正しき神社です。 島町と北津田町のちょうど境目に位置する大嶋奥津嶋神社は、大国主命を祀る大嶋神社と、奥津嶋比賣命を祀る奥津嶋神社の二社が同じ場所に祀られています。西暦131年創祀といわれていますので、1900年近い歴史をもち、「蒲生郡十一座」にも数えられている、由緒正しき神社です。この神社は、お隣の北津田町と島町の2町が氏子となっていて、春の例大祭をはじめ、多くの祭事は2町が合同で行っています。春の例大祭では、北津田町の松明が大嶋奥津嶋神社境内に、島町の松明が若宮神社境内に奉納されます。一説によると、北津田町は男神(大国主命)を象徴する太い杉丸太を芯に入れた松明を奉納し、島町は女神(奥津嶋比賣命)を象徴する穴の開いた筒状の芯を入れた松明を奉納するのだといいます。 春の例大祭のほかにも、「いもち送り」や「新嘗祭」など、2町合同による祭事は年間を通じてあり、今も続けられています。

大嶋奥津嶋神社の鳥居前には馬の銅像があり、その右手には「馬場」と呼ばれる、馬が全力で走れるまっすぐの道がのびています。 大嶋奥津嶋神社の鳥居前には馬の銅像があり、その右手には「馬場」と呼ばれる、馬が全力で走れるまっすぐの道がのびています。蒲生野周辺には、このように馬の像と馬場がある神社が多数あり、賀茂神社の「足伏走馬」に代表される馬の祭りも数多くあります。大嶋奥津嶋神社の春の例大祭でも、2日目の本宮祭では馬場を馬が駆け抜ける祭事があります。 天智天皇の時代、このあたり一帯が広大な馬の放牧場(調教所)であった名残、といわれています。  大嶋奥津嶋神社の境内には、「ムベ(郁子、薁)」が植えられた棚があります。ムベはアケビに似たつる植物で、この周辺にはたくさん自生していたそうです。 大嶋奥津嶋神社の境内には、「ムベ(郁子、薁)」が植えられた棚があります。ムベはアケビに似たつる植物で、この周辺にはたくさん自生していたそうです。この「ムベ」には、天智天皇にまつわる下記のような伝説があり、不老長寿の霊果として、昔から毎年皇室に献上されていたといいます。 献上は一時期途絶えていましたが、大嶋奥津嶋神社の宮司さん達のはたらきかけによって復活し、ムベを活用したまちづくり運動が、北津田町を中心に進められています。 島町内でも、自治会館の裏手や若宮神社横のお堂など、あちこちでムベを見ることができます。 アケビに似てほのかに甘く、なかなかおいしいですよ。

マップに戻る |

||

| |

||

琵琶湖の固有種を育む魚のゆりかご水田 |

||

島町の中央に広がる耕地は、面積約40ha。転作で小麦や大豆を植えるほかは、基本的に水稲が栽培されています。小規模な零細農業が大半でしたが、少子高齢化などより、耕作は一部の人に任せて、農業から身を引く家も増えてきています。 島町の中央に広がる耕地は、面積約40ha。転作で小麦や大豆を植えるほかは、基本的に水稲が栽培されています。小規模な零細農業が大半でしたが、少子高齢化などより、耕作は一部の人に任せて、農業から身を引く家も増えてきています。かつては、北の方は山水を引き、南の方は足踏み水車などで長命寺川の水を引いていたそうです。雨が降ると水路には大量の魚があふれ、初夏の夜には蛍が乱舞したといいます。汁田(人が入ると腰あたりまで沈んでしまう水気の多い田)も多く、農作業はたいへんだったそうですが、現在は圃場整備により乾田化、用排水分離が進み、パイプラインが整備されて、蛇口をひねれば田んぼに水が入るようになりました。  しかし、圃場整備で農作業が大幅に効率化できた一方で、田植えの終わった春の田んぼを産卵場としていた琵琶湖固有の魚たちは、田んぼに上がることができなくなってしまいました。その結果、琵琶湖の浅瀬に増殖するブラックバスやブルーギルといった外来魚に卵や稚魚を食べ尽くされ、在来魚が急速に減少し、絶滅も危惧されていると言われています。 しかし、圃場整備で農作業が大幅に効率化できた一方で、田植えの終わった春の田んぼを産卵場としていた琵琶湖固有の魚たちは、田んぼに上がることができなくなってしまいました。その結果、琵琶湖の浅瀬に増殖するブラックバスやブルーギルといった外来魚に卵や稚魚を食べ尽くされ、在来魚が急速に減少し、絶滅も危惧されていると言われています。そこで、在来魚が田んぼに上がって産卵でき、稚魚が外来魚に食べられないサイズになるまで田んぼの中で安心して成長できるよう、県やNPOの指導を受けながら、「水田魚道」を整備し、「魚のゆりかご水田づくり」の取り組みが平成20年の秋からスタートしました。 平成21年の春には、フナやナマズが田んぼにあがってきてくれることを期待しています。 マップに戻る |

||

| |

||

世にもめずらしい山頂池 |

||

| 島町の東側に連なる山にも、スゴいお宝があります。 まるで火山のカルデラ湖のように、山頂がくぼんでいて、そこに水が溜まって池になっているのです。 下界とは隔絶された、緑に囲まれた神秘的な山頂池。 地元でもまだ見た人は少ないという、とっておきの隠れスポットです。 池の周囲にはけものみちがあって歩いて一周できるようになっており、周囲を取り囲む木々は、皆一様に根本からひこばえ(一箇所からたくさんの幹や枝が伸びていること)していて、それがまた神秘的な雰囲気をかもし出しています。 山の反対側のふもとにある王之浜集落の言い伝えによると、この池の辺りに、都から落ち延び、後に永源寺の山奥にたどり着いて木地師の里を拓いたとと伝えられる是喬(これたか)親王が、一時ここに隠れ住んでいた、とのことです。 現在、この山頂池まで登れる決まった登山ルートはありませんが、山頂池の水が伏流して出てきていると思われる沢が東山田のほうに向かって流れているので、これを目印に谷沿いに登れば、容易にたどり着けます。ただし、マムシとイノシシにはご注意を。  マップに戻る |

||

| |

||

郷土教育の聖地・島小学校 |

||

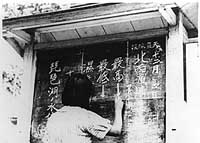

島学区の小学生が通う島小学校は、明治8年創立の歴史ある小学校です。 島学区の小学生が通う島小学校は、明治8年創立の歴史ある小学校です。昭和初期ごろ、この島小学校は「郷土教育」の先進モデル校として脚光を浴び、全国から視察が絶えなかったそうです。 子ども達が郷土のことをこと細かく調査し、その結果を取りまとめた「島村郷土読本」がつくられ全戸配布されたり、学校と地域が協力して実践的な農業実習が行われたりしていました。  昭和15年には、「村の學校」と題したドキュメンタリー映画も制作されましたが、残念ながら戦火でフィルムが焼失してしまい、今は観ることができません。左の写真は、戦火を免れた映画のスチール写真です。 昭和15年には、「村の學校」と題したドキュメンタリー映画も制作されましたが、残念ながら戦火でフィルムが焼失してしまい、今は観ることができません。左の写真は、戦火を免れた映画のスチール写真です。島小学校の郷土教育で培われた精神を引き継ぎ、現在の島小学校でも農園実習や菜の花エコプロジェクトなどの実践的な教育活動に力を入れておられるようです。 【参考】 木全清博 『地域に根ざした学校づくりの源流―滋賀県島小学校の郷土教育』(2007, 文理閣) マップに戻る |

||

| |

||

増えるイノシシ被害との闘いと共存 |

||

島町を取り囲む姨綺耶山系は、平地と旧内湖に取り囲まれた孤立山塊で、以前はイノシシなどいなかったということですが、現在は、毎年深刻なイノシシ被害に悩まされています。 島町を取り囲む姨綺耶山系は、平地と旧内湖に取り囲まれた孤立山塊で、以前はイノシシなどいなかったということですが、現在は、毎年深刻なイノシシ被害に悩まされています。農地は地元農家らの手によってトタンや鉄格子で取り囲まれていますが、それでも被害はなくなりません。警戒心の強いイノシシが農地に出てきにくくするため、農地と山の境目(緩衝地帯)の下草や雑木を管理して隠れ場所をなくし、雑草の抑制を兼ねて羊を放牧するなど、新しい取り組みもしていますが、成果は十分に上がっていないのが実情です。 イノシシだって、生きるために必死です。 山奥に食糧となる植生が十分に育っていれば、イノシシがわざわざ危険を冒して人里に下りてくることも少なくなるかもしれません。 姨綺耶山の奥地は「奥島山国有林」として古くから造林が進められて、農閑期は山仕事をするのが島町民の勤めでしたが、近年はその仕事もなくなり、森林の管理は十分とはいえない状況のようです。 知恵を絞って、イノシシと上手に共存・共生していける持続可能な里山のしくみを築いていくことができれば、イノシシも単なる害獣ではなく、地域のお宝としてもっと活かせる日も来るかもしれません。 マップに戻る |

||

| |

||

奥嶋への玄関口「渡合橋」と大蛇伝説 |

||

長命寺川を挟んで八幡旧市街側と奥嶋側を連絡する「渡合(わたらい・わたりあい)橋」は、大中の湖の大規模干拓事業に伴い、水位調節のための水門を備えた現在の形(上の写真)になりましたが、かつてはもう少し西側(おそらく百々神社と若宮神社を直線で結ぶルート)に架かっていました(下の写真)。 長命寺川を挟んで八幡旧市街側と奥嶋側を連絡する「渡合(わたらい・わたりあい)橋」は、大中の湖の大規模干拓事業に伴い、水位調節のための水門を備えた現在の形(上の写真)になりましたが、かつてはもう少し西側(おそらく百々神社と若宮神社を直線で結ぶルート)に架かっていました(下の写真)。当時、長命寺川は今の半分ぐらいの川幅で、両岸にはヨシが茂り、四季折々の魚がたくさんいたそうです。  昔の渡合橋の下には、恐ろしい大蛇が住んでいた、という伝説があります(下記)。 昔の渡合橋の下には、恐ろしい大蛇が住んでいた、という伝説があります(下記)。この言い伝えからも、内湖に囲まれて地形的に文字通り「島」だった奥嶋地域にとって、渡合橋が非常にシンボリックな玄関口であったことが伺えます。 実際、この橋を渡ると「帰ってきた~」という気持ちになるのが、島町民の共通の感覚のようです。

また、百々神社の脇から、中世の北之庄城跡を経由して尾根伝いにロープウェーのある八幡城址に至る「八幡山縦断ハイキングコース」が、退職シニアのボランティア団体「八幡山の景観を良くする会」によって最近整備されていて、道中、西の湖の水郷風景を山上から一望することができます。 マップに戻る |

||

| |

このページのトップに戻る

(C)2009 箱庭の里 奥嶋の集い. All rights reserved.