平成筑豊鉄道 崎山 - 犀川1

平成筑豊鉄道は、筑豊の石炭輸送を担っていた旧国鉄の田川線(行橋~田川伊田)、伊田線(直方~田川伊田)、糸田線(金田~田川後藤寺)を引き継いだ第三セクターです。往時は石炭輸送の幹線だったため、非常に長い有効長を持った行き違い設備などはそのままに、今は単行の気動車が走る路線となっています。

この崎山付近ではご覧の様に沿線に植栽された菜の花が美しく、この日は多少黄砂に悩まされたものの菜の花と列車の撮影を楽しむことが出来ました。

2025.3.25![]()

平成筑豊鉄道 崎山 - 犀川2

上の写真より500m程犀川よりの線路をオーバークロスする道路橋の上からの撮影で、この道路橋の欄干には「国鉄田川線」のプレートがありました。

平成筑豊鉄道の現有車両は全て新潟トランシス製の400形とほぼ同形の500形のみですが、バラエティに富んだ塗装やラッピングがあり、同社HPの車両の紹介ページによると、写真の400形412号車は開業時の塗装だそうです。

2025.3.25![]()

平成筑豊鉄道 勾金 - 上伊田

500形気動車のKUROGINが渡っているのは、勾金(まがりかね)と上伊田の間にある煉瓦づくりの内田三連橋梁で、国の登録有形文化財となっています。右奥に見えるのは香春岳で、写真では良く判りませんが写真手前の山塊は石灰石の採掘で殆ど平らになってしまっています。

かつて長大な運炭列車が喘ぎながら上ったであろうこの橋梁ですが、石炭をモチーフにしたKUROGINは軽快に走り抜けて行きました。

2025.3.25![]()

甘木鉄道 甘木

甘木鉄道はJR鹿児島本線の基山と甘木を結ぶ旧国鉄甘木線を引き継いだ路線で、終点の甘木にはこの甘木鉄道の他、久留米市の宮の陣から伸びる西鉄甘木線も走っており、久留米との繋がりもあるようです。

この日は不安定な天気で沿線での写真撮影は断念したのですが、運よく旧国鉄急行色に塗装されたAR305がやってきたので、列車を迎える駅長さんと共に撮影させていただきました。

2025.3.27![]()

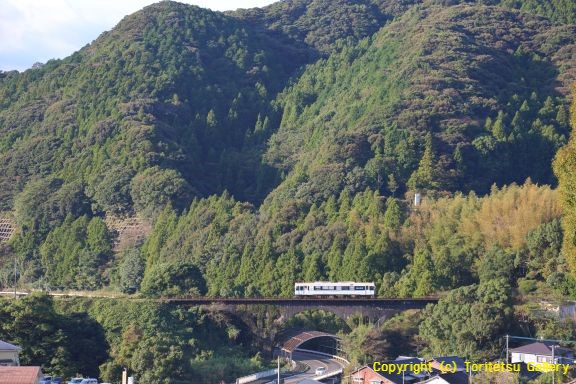

松浦鉄道 潜竜ヶ滝 - 吉井1

松浦鉄道は1987年に旧国鉄からJR九州に移管された松浦線が翌1988年に第三セクターに転換されたもので、現在は佐世保~伊万里間、伊万里~有田間を総称して松浦鉄道西九州線と呼んでいます。

潜竜ヶ滝と吉井の間には福井川橋梁、吉田橋梁、吉井川橋梁の3つのコンクリートアーチ橋があり、その中で最長(68m)のものがこの福井川橋梁です。 戦前から戦中の資材不足の為にコンクリートで作られたものですが、今はすっかり風景に馴染んで登録有形文化財となっています。

2019.10.29![]()

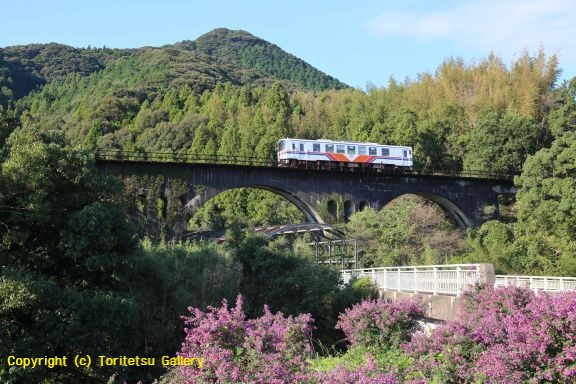

松浦鉄道 潜竜ヶ滝 - 吉井2

潜竜ヶ滝-吉井1と同じ福井川橋梁ですが、橋梁の下を潜っている県道40号線の道路脇から撮影したものです。 アーチの下の構造物が多少目障りですが、道路への落下物を防止するための覆いのようです。

撮影日現在、明知鉄道にはMR-600形(導入初年2007)が21両、MR-400(同1998)、MR-500(同1999)がそれぞれ1両の計23両の車両がありますが、数少ないMR-400がやってきました。

2019.10.29![]()

松浦鉄道 前浜 - 鷹島口

松浦鉄道のたびら平戸口は2本のレールを走る鉄道としては日本最西端の駅となりますが、この駅から松浦を通って伊万里迄の区間では車窓から海を眺めることができます。

写真は前浜駅の少し伊万里(鷹島口、駅の東側)寄りを遠望したもので、撮影自体は駅の西側にある「つきの島公園」で行いました。

2019.10.29![]()

松浦鉄道 調川 - 前浜

前浜駅のすぐ西側に平尾川という小河川の河口があり、写真の橋梁の先はもう海です。 駅に着いた時間には海からひたひたと波が押し寄せていたのですが、列車を待っている間にみるみる潮が引いて川底が見えるようになってしまいました。 遠い島影は青島だと思われます。

2019.10.29![]()

北条鉄道 長 - 播磨下里

北条鉄道は加古川線と同じく、創業時は播州鉄道という私鉄で、1915年に粟生と北条町を結んで開業しました。その後国有化されて北条線となり、さらに1985年に第三セクターの北条鉄道となって現在に至ります。播州鉄道にはこの他にも三木線や鍛冶屋線という支線があり、国有化もされたのですが、いずれも既に廃線となっています。

同社HPによると長と播磨下里の間はもうしばらくするとコスモス畑と列車の好撮影地になるらしいのですが、この日はまだ少し早く、黄金色の稲穂と彼岸花の組あわせになりました。 画面右端に屋根や小鳥居が見えている建物は参道を線路が横切っている大蔵神社で、この神社を取り込んだ鉄道写真なども散見されるスポットです。

また長駅、播磨下里駅共に木造駅舎が国登録有形文化財となっており、一見の価値があります。

2025.10.1![]()

京都丹後鉄道 丹後由良 - 丹後神崎1

由良川河口から700m程の場所に架かっている由良川橋梁を行く列車で、橋梁からは1km程離れた「安寿の里もみじ公園」から撮影したものです。(公園は現在は営業していないようですが、徒歩での立ち入りは可能) 少し高い場所から海を背景に入れての撮影が可能で、沖に見えているのは左が沓島(くつじま)、右が冠島(かんむりじま)です。

京都丹後鉄道は、1990年にJR宮津線を引き継いだ第三セクターの北近畿タンゴ鉄道が2015年に上下分離された際に、列車運行を引き受けた第二種鉄道事業者で、バス事業などで知られるWILLER傘下の会社です。 線路などの施設は引き続き第三種鉄道事業者として北近畿タンゴ鉄道が保有しています。

2021.11.10![]()

京都丹後鉄道 丹後由良 - 丹後神崎2

由良川橋梁を渡る列車を川の近くから撮影したもので、ほぼ真横から海の上を走っているかのような写真が撮影できます。

宮舞線と呼ばれるこの区間は専らローカル輸送中心で、編成はご覧の様に単行といったケースが多いようですが、本数は1時間に1本程度あります。

2021.11.10![]()

信楽高原鐡道 貴生川 - 紫香楽宮跡

信楽高原鐡道は貴生川を出るとほぼ90度西南西に向きを変え、杣川(そまがわ)の橋梁を渡り、広がる水田を築堤で横切って山に向かうのですが、この季節は水田に沿って彼岸花が咲き、運が良ければ刈り取り直前の稲穂と水田+列車という撮影ができます。

この日はいささか雲の多い青空でしたが、「運よく」三者を合わせて撮影できました。

2022.9.24![]()

信楽高原鐡道 紫香楽宮跡 - 雲井

信楽高原鐡道は旧JR(国鉄)信楽線が1987年に第三セクターに転換されたもので、JR草津線の貴生川と陶器で有名な信楽の間、14.7kmを結んでいます。 高原鉄道の名のとおり、起点の貴生川の標高が165m、9.6kmも駅間のある次の紫香楽宮跡駅の標高は283mと、118mもの標高差がある一方で、紫香楽宮跡から終点信楽までの5.1kmはほぼ平坦な線形となっています。

この標高差のおかげで琵琶湖近辺の桜が終盤に近づいたこの日も雲井駅周辺の桜はちょうど満開で、橙色のSKR400形と緑色のSKR500形の2両編成の列車は多くの観光客で賑わっていました。

2022.4.10![]()

信楽高原鐡道 雲井 - 勅旨1

駅周辺の桜が満開の雲井駅で下車し、勅旨の方向に500m程、日雲神社の参道付近から、駅方向に見えた桜を背景に撮影したものです。 この日の駅周辺は同業者多数で、良く見ると左手に見える駅のホームにもカメラを構えた「鉄ちゃん」が写っています。

満開の桜に囲まれた神社の本殿には国登録の有形文化財のプレートが掲示されており、無人の事が多い地方の神社には珍しく、社務所にも人がおられてお守りなどが販売(授与というべきか)されていました。

2022.4.10![]()

信楽高原鐡道 雲井 - 勅旨2

信楽高原鐡道の雲井駅から勅旨駅にかけては線路両側に水田が広がり、8月下旬になると一面の黄金色の中を走る列車が撮影できます。この写真は勅旨駅で下車して雲井駅方向に1km程の場所、ちょうど両駅の中間あたりで撮影したものです。

2023年は猛暑が続きましたが、信楽高原は同じ滋賀県でも大津より200m程の標高が高く、その分気温が1℃程低いお陰で、なんとか熱中症を気にせず撮影することが出来ました。

撮影していて気付いたのですが、後ろに大戸川に沿った桜並木が見えており、春には桜並木バックの写真も楽しめそうです。

2023.8.29![]()

信楽高原鐡道 雲井 - 勅旨3

雲井 - 勅使2のキャプチャに書いたように、この付近の大戸川の堤防には桜が点在しているのですが、桜の咲き具合や背景に加えて、田圃の周囲に張り巡らされた害獣防止の柵(大谷選手程背丈があれば問題にならないかも。。。)や、電柱や電線に阻まれたりして中々頃合いの場所が見つからず、行ったり来たりの挙句、勅使駅に近い場所でなんとか柵の隙間?を見つけて撮影することができました。

2024.4.10![]()

信楽高原鐡道 勅旨 - 玉桂寺前1

玉桂寺前から勅旨駅までの途中にあるPC(プレストレストコンクリート)橋の第一大戸川橋梁が2021年に重要文化財に指定されています。 この橋の見学がてら1km程の駅間を歩いていたら、桜はまだまだ五分も咲いていない様な状況でしたが、濃淡のピンクの花が綺麗に並んでいたので、少し列車を待って撮影することにしました。

2023.3.30![]()

信楽高原鐡道 勅旨 - 玉桂寺前2

2023年の勅使 - 玉桂寺では手前の濃いピンクのカンヒザクラ(寒緋桜) はともかく、後ろ側のソメイヨシノはまだまだだったのですが、2024年は満開の競演となりました。単行で頑張っているのは忍者ラッピングの311形です。

2024.4.10![]()

信楽高原鐡道 玉桂寺前 - 信楽

弘法大師ゆかりの玉桂寺最寄りの玉桂寺前と終点信楽の間で高原鐡道は大戸川(だいどがわ)を渡ります。 杣川水系の貴生川と信楽高原最初の紫香楽宮跡の間には分水嶺があり、このあたりでは北東に(線路に向かって)流れている大戸川はやがて向きを変えて南郷のあたりで直接瀬田川に合流しています。

ちょうど3連休の中日だったこともあるのか、この日乗車した列車はいずれも観光客らしき人たちを含めてそこそこの乗客があり、少し安心しました。

2022.9.24![]()