木組みを支える接合部

1. 貫と楔(くさび)と土壁

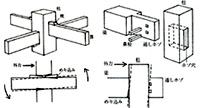

貫は通直なスギを用い15~30mm厚で幅90mm程度の長い材で、貫通したの両脇のカミシロ(貫穴の余堀り部分のすき間)に、

楔を両方から叩き込みます。風圧や地震で柱が曲がろうとするときに、一本の柱に数段差し込まれた貫の各接点では、

楔の接合面が貫にめり込みながら柱の力を貫に伝えます。木材には繊維と直角方向から力が加わったときに復元する能力を表す、

許容めり込み応力度という数値が材に応じて確認されています。貫は木の「めり込みと復元」という特性を生かして、

柱を貫通して柱同士をつなぐことで軸組みに粘り強さを持たせる役割をもっています。そして、柱間に竹や木で小舞を掻いて土壁を塗ることで、

建物全体の揺れを抑える耐力壁としての機能はさらに向上します。荒壁下地に用いる竹小舞の割り竹は、木に比べて伸縮性が非常に小さいので、

水を含む荒壁が付いても下地に求められる寸法安定性が高く、材料も北国以外ではどこでも手に入るものです。

荒壁は粘土とわらスサに水を加えてこねたものですが、粘土の粒子間にすきまがあることで木と同様に、加力されると縮み、 力を抜くと元に戻る可能性をもっています。塗り厚に応じて耐力壁としての性能は上がりますが、 一方で巨大地震の際には塗り厚の薄い貫部分から亀裂が入り次第に土壁が剥落することで、軸組み全体の負担を少なくする効果があります。 環境負荷の少なさと耐震効果においても土壁と貫、楔が果たす役割は大きいものがあります。

荒壁は粘土とわらスサに水を加えてこねたものですが、粘土の粒子間にすきまがあることで木と同様に、加力されると縮み、 力を抜くと元に戻る可能性をもっています。塗り厚に応じて耐力壁としての性能は上がりますが、 一方で巨大地震の際には塗り厚の薄い貫部分から亀裂が入り次第に土壁が剥落することで、軸組み全体の負担を少なくする効果があります。 環境負荷の少なさと耐震効果においても土壁と貫、楔が果たす役割は大きいものがあります。

2. 仕口と継ぎ手

木造建築は木を構造材料として組み上げるため部材同士を合わせる技術が発達してきました。二つの材をある角度で接合するのを仕口、

材を長手方向に継いでいくのを継ぎ手といいます。法隆寺が修理を繰り返し1000年以上持つのも、古民家の移築が日本中で可能なのも、

そして木目、木味を活かした造作、建具、家具などができるのも、仕口、継ぎ手の技術が途切れず伝えられてきたからです。

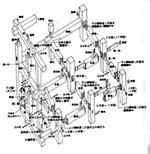

土台、柱、梁を伸ばす継ぎ手は場所や見せ方、仕事の程度により最適な方法がとられます。多種多様な接続方法は、

組み立てるだけで完結するもの、組み立てたあとに楔や栓、シャチなどの補助部材で打ち締めたり、荷重を加えたりするものとに分けられます。

無垢の木(合在や集成材のように加工合成されず製材されたままの単一材質な材料)には裏表、元末があり、多少の割れや曲がりもあり、

木ごとに合わせて各個所に振り分け、加工されていきます。数百という単位の部材がひとつの建物に組み合わせられる過程は、

不思議なものですが、すべて部材に番付けと上下が決められているので所定の場所に計画どおりに配置されて組み立てることができます。

木組みの文化

試行錯誤の結果として現在に伝わる接合部には、建て方後の木材の動きに対して、材同士が互いに拘束しあうように変形を予想した工夫があります。

また、地震や台風のように繰り返し受ける荷重に対して、めり込みと復元とゆう木の特性をいかし、さらに部材の部分補修と交換を前提としてきた材の使い方も、

価値を失いたくないばかりか今後も継続していきたい技術です。

再生可能な唯一の資源である木材を有効にこれからも生かしていくために、木構造の要となる接合部の強さの仕組みについて、 さまざまな方面で実験や計測がはじまっています。

再生可能な唯一の資源である木材を有効にこれからも生かしていくために、木構造の要となる接合部の強さの仕組みについて、 さまざまな方面で実験や計測がはじまっています。