ここにあげる木の種類は、この地域で主に構造材[家の骨組み]として使われているものです。また、内装材仕上げ材としても使われています。

この他にもたくさんの材種が家を作るのに使われています。仕様、内容、価格また、地方や建築条件などによりさまざまで、

国産材で15種以上、輸入材で20種以上といわれています。

木の種類

● 針葉樹

針状、鱗片状の葉を付ける常緑高木。材は緻密で、繊維画長く、木部の90%以上を仮導管が占めるのが特徴。軽軟で目も通直なため加工性が良い。

● 広葉樹

平らで幅広の葉をつける樹木。木の組織は複雑で密度が高く、仕上げ面には美しい光沢が出る。木目とともに、

樹種による色や肌目も多彩であるため、内装の仕上げ材としても好まれる

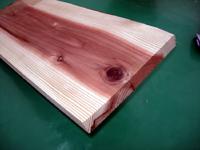

1. ヒノキ【檜】ヒノキ科 国産材 針葉樹

ヒノキは、古くからさまざまな社寺建築をはじめ、重要な建築物の用材として使用されてきた良材。

戦後、スギと同様に植林が進められ、三重県尾張、奈良県吉野、静岡県天竜などは良材の産地として知られる。

もちろん、人工林の木であっても、その優れた特性は十分にあり、構造材から内装材、造作材まで建築用材全般に多く使用される。

木理は通直で、緻密な年輪と、淡い赤みの心材と黄白色との辺材の色の差が少ない、光沢のあるすっきりとした木肌が美しい。

スギなどに比べて強度が高く、特に心材は堅く、耐水性、耐朽性が非常に高い。弾力性や強靭性に富み、狂いが少なく加工性もよい。

材全体としては突出した性質はないが、全方向的に優れた、バランスのよい良材とされる。針葉樹の中では、水や腐れに強い。

木の立ち丈は、人工林で25〜40mほどになる。

2. スギ【杉】スギ科 国産材 針葉樹

スギは、ヒノキと並んで日本を代表する木。

スギという名も「直ぐ」という言葉からきているといわれる。生長が早く、木理も通直で加工性に優れる。 樹齢が60〜70年以上のものであれば、十分な強度があり、柱や梁などの構造材としても適した材。 また赤身であれば耐朽性も高い。柔軟なため、肌触りがよく温かみが感じられるので、天井や壁などの板材としても向いている。 天然林では秋田県の秋田杉、高知県の魚梁瀬(やなせ)杉、鹿児島県の屋久杉などが有名。人工材では、埼玉県の西川杉、 静岡県の天竜杉、奈良県の吉野杉、京都の北山杉、三重県の尾鷲杉、徳島県の木頭杉、鳥取県の智頭杉、大分県の日田杉などが代表的。 また、表面に天然のくぼみのある絞り丸太などは銘木の床柱として好まれ、人工的に絞り丸太を生産したり、小径の磨き丸太を改良生産して、 垂木などに使用するなど、人工林材の生産形態も発展した材。

スギという名も「直ぐ」という言葉からきているといわれる。生長が早く、木理も通直で加工性に優れる。 樹齢が60〜70年以上のものであれば、十分な強度があり、柱や梁などの構造材としても適した材。 また赤身であれば耐朽性も高い。柔軟なため、肌触りがよく温かみが感じられるので、天井や壁などの板材としても向いている。 天然林では秋田県の秋田杉、高知県の魚梁瀬(やなせ)杉、鹿児島県の屋久杉などが有名。人工材では、埼玉県の西川杉、 静岡県の天竜杉、奈良県の吉野杉、京都の北山杉、三重県の尾鷲杉、徳島県の木頭杉、鳥取県の智頭杉、大分県の日田杉などが代表的。 また、表面に天然のくぼみのある絞り丸太などは銘木の床柱として好まれ、人工的に絞り丸太を生産したり、小径の磨き丸太を改良生産して、 垂木などに使用するなど、人工林材の生産形態も発展した材。

3. マツ【松】マツ科 国産材 針葉樹

マツは、比較的身近にある木である。私たちが、通常「マツ」と言ったときに思い浮かべるアカマツ・クロマツなどがマツ属に含まれ、

学名はPinusである。歴史的にも日本建築を支えてきたマツは、今は大径のものが少なくなってしまった。

しかし、大径に生長し、強度があって粘り強く、密度が高いのが最大の特徴である。比重が水が1に対し0.5〜0.6で、

この点がスギ・ヒノキ・ベイマツとは大幅に違い、この辺りからも横架材として使われる理由がうかがえる。めり込みにくく、つぶれにくい。

すなわち、傷つきにくく、すりへりにくい。一般に強度がある材ほど収縮が大きく、いったんねじれると戻らない。

乾燥にともなう狂いや変形も生じやすいのも特徴。アカマツとクロマツは、立ち木の外観上の差ははっきりしているが、

製材の材面になると区分はつきにくい。標高の高い位置にアカマツは多く、海岸地域にはクロマツが多い。

また、自然交配して「アカクロマツ」や「ヒメコマツ」などと呼ばれる雑種が普通に生えるようになった。

4. ベイマツ【米松】トガサワラ類松科 北米産材 針葉樹

北米材で、カナダ、ブリティッシュ・コロンビア州を中心に、アメリカ、カルフォルニア州などが産地。

マツと名につくが、マツ類ではなくトガサワラの仲間。別名ダグラスファー、オレゴンパイン、アメリカトガサワラ、 ダグラスモミなど。等級が5段階ほどあり、荒目で軽いものから、非常に通直で緻密なものまである。狂いも少なく、 建築用材の樹種のなかでも加工性に優れている。また大径長尺の材が取れることから、構造材に用いられ、近年梁や桁によく使われる。 そして、特に大径材から取れる目が詰まった柾目のものは、ピーラーと呼ばれ、建具など造作材や、内外装に使用される。 ただし、樹脂成分が多く、仕上げてからもしばらくヤニが出ることが多いので、注意が必要。木の立ち丈は、50〜120mほどになる。

マツと名につくが、マツ類ではなくトガサワラの仲間。別名ダグラスファー、オレゴンパイン、アメリカトガサワラ、 ダグラスモミなど。等級が5段階ほどあり、荒目で軽いものから、非常に通直で緻密なものまである。狂いも少なく、 建築用材の樹種のなかでも加工性に優れている。また大径長尺の材が取れることから、構造材に用いられ、近年梁や桁によく使われる。 そして、特に大径材から取れる目が詰まった柾目のものは、ピーラーと呼ばれ、建具など造作材や、内外装に使用される。 ただし、樹脂成分が多く、仕上げてからもしばらくヤニが出ることが多いので、注意が必要。木の立ち丈は、50〜120mほどになる。

5. ケヤキ【欅】ニレ科 国産材 広葉樹

本州、四国、九州に分布する落葉樹。寿命が長く、

老木は銘木として高値で取引きされる。

木目が明瞭で美しく、飛びぬけた強度、耐朽性にも優れる。

そのため、神社、仏閣などの外部構造材として、多く使われる。

その他、一般住宅では装飾材、大黒柱などにも使われる。

辺材は淡い黄褐色、心材は赤みがかり、辺材は淡い色合いで、心辺材の境目が明瞭。

年輪幅が広く明瞭。

老木は銘木として高値で取引きされる。

木目が明瞭で美しく、飛びぬけた強度、耐朽性にも優れる。

そのため、神社、仏閣などの外部構造材として、多く使われる。

その他、一般住宅では装飾材、大黒柱などにも使われる。

辺材は淡い黄褐色、心材は赤みがかり、辺材は淡い色合いで、心辺材の境目が明瞭。

年輪幅が広く明瞭。

適材適所に木を使い、生かす

選択の基準は使用する場所に応じて、雨や湿気に強いか、加工はしやすいか、荷をかけても曲がらないか、木肌は美しく木味は良いか、

手触り足触りがやさしいかなどさまざまです。

各所に応じて適材適所に材を選んできたことが、伝統工法の強度を支えてきた第一の条件でした。 適材適所というときに、樹種の選定は確かに大事ですが、もうひとつ今の時代には、身近にある材料を最大限に活用することも見直されていい事柄です。

近くの山の木で家をつくることが全国に広がっているのも、もともと地域の気候に合った材料を、運送費をかけずに使う知恵を実践するものなのだからでしょう。 生育で時間のかかる国産植林に比べて、まるで原生林の外国材[輸入材]は安いのですが、不要なまでの伐採が進み、 遠くから日本まで運ぶ費用と、それに伴う二酸化炭素の発生量はとてつもない量になります。

この国の気候と木は再生循環に適したものですから、まず使い続けることで自国内の自然素材の再循環を支援し、 後世に木の家の文化を伝える必要がありませんか?

各所に応じて適材適所に材を選んできたことが、伝統工法の強度を支えてきた第一の条件でした。 適材適所というときに、樹種の選定は確かに大事ですが、もうひとつ今の時代には、身近にある材料を最大限に活用することも見直されていい事柄です。

近くの山の木で家をつくることが全国に広がっているのも、もともと地域の気候に合った材料を、運送費をかけずに使う知恵を実践するものなのだからでしょう。 生育で時間のかかる国産植林に比べて、まるで原生林の外国材[輸入材]は安いのですが、不要なまでの伐採が進み、 遠くから日本まで運ぶ費用と、それに伴う二酸化炭素の発生量はとてつもない量になります。

この国の気候と木は再生循環に適したものですから、まず使い続けることで自国内の自然素材の再循環を支援し、 後世に木の家の文化を伝える必要がありませんか?